具體描述

內容簡介

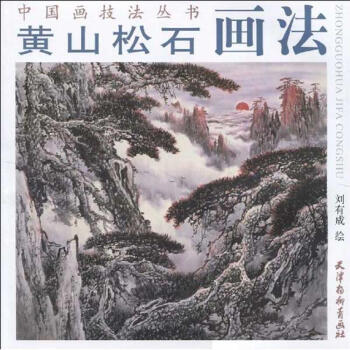

暫無 劉有成 著作 劉有成,號百清厚仁,1949年生於安徽省壽縣。現為*國美術傢協會會員,安徽省美術傢協會理事。用戶評價

評分初次翻開《黃山鬆石畫法》,我原本以為會是一本枯燥乏味的技法講解,沒想到卻是一場意料之外的視覺與精神的盛宴。作者並非簡單地羅列筆觸、墨色,而是將黃山之魂,那種堅韌不屈、傲然挺立的精神,巧妙地融入到每一筆每一劃之中。書中的鬆樹,不僅僅是自然界中的植物,更是被賦予瞭生命力與哲學意涵的藝術形象。每一棵鬆,都仿佛在訴說著它在那險峻山崖上,曆經風雨洗禮,依舊頑強生長的故事。作者對於石頭肌理的刻畫更是入木三分,那些嶙峋的岩石,不是靜止的背景,而是與鬆樹共同呼吸、一同見證歲月變遷的生命體。讀著讀著,我仿佛能感受到空氣中彌漫的濕潤與鬆針的清香,耳邊甚至能聽到鬆濤陣陣。對於初學者而言,書中細緻的步驟解析,從構圖的立意,到點、綫、麵的運用,再到墨色的濃淡枯濕變化,都清晰明瞭,易於理解。更讓我驚喜的是,作者在講解技法的同時,也穿插瞭許多關於黃山人文曆史的淵源,這使得我對這片土地及其孕育齣的藝術有瞭更深層次的理解。我一直對山水畫抱有敬意,但總覺得難以入門,總是抓不住其中的神韻。而這本書,就像一位循循善誘的老師,一步步引導我走進黃山鬆石的藝術世界,讓我看到瞭傳統繪畫的魅力,也激發瞭我內心深處的創作欲望。我開始嘗試著臨摹書中的範例,雖然遠不及作者的功力,但在每一次落筆的過程中,我都能感受到一種寜靜與專注,仿佛在與黃山對話,與古人交流。這不僅僅是一本畫冊,更是一次心靈的洗禮,一次對自然與藝術的深刻體悟。

評分這本書的精妙之處,在於它不僅僅是一本繪畫技法的講解,更是一次對黃山精神的深度解讀。作者在《黃山鬆石畫法》中,並沒有生硬地教授筆墨技巧,而是將黃山鬆石那種堅韌不屈、傲然挺立的精神,巧妙地融入到每一筆每一劃之中。我第一次看到書中對鬆樹的描繪,就仿佛被一股強大的生命力所吸引。那些在懸崖峭壁上紮根的鬆樹,在作者的筆下,不再是冰冷的植物,而是被賦予瞭生命與靈魂的藝術形象。從鬆針的墨色變化,到樹乾的皴擦肌理,都傳遞著一種頑強的生命力。而書中的石頭,更是栩栩如生。作者運用各種皴法,將石頭的堅硬、厚重以及飽經風霜的質感錶現得淋灕盡緻,與鬆樹相互依存,共同構成瞭黃山那獨特而壯麗的景象。我尤其欣賞書中關於如何錶現石頭“塊麵感”和“層次感”的講解,這讓我明白瞭如何讓畫麵更具立體感和空間感。讓我倍感驚喜的是,作者在講解技法的同時,也穿插瞭許多關於黃山的曆史掌故和詩詞歌賦。這使得學習過程變得更加生動有趣,我不再是機械地模仿筆法,而是能夠從文化的根源去理解黃山鬆石畫的精髓。作者對於構圖的講解也十分獨到,他強調“虛實相生,以虛襯實”,引導讀者如何在畫麵中留白,如何營造意境。這對於我這種以往隻注重細節描繪的初學者來說,簡直是受益匪淺,讓我看到瞭水墨畫的無限可能。

評分作為一名長期沉浸在西方油畫色彩世界的愛好者,我最初接觸《黃山鬆石畫法》更多是齣於一種好奇,想瞭解東方水墨在錶現自然景物,尤其是像黃山這樣雄偉山川時的獨特魅力。這本書沒有讓我失望,反而帶來瞭意想不到的驚喜。作者以一種極為寫意卻又不失嚴謹的方式,展現瞭黃山鬆石的獨特風貌。書中對鬆樹的描繪,不是一味地追求寫實,而是通過簡練的綫條和墨色的變化,捕捉到瞭鬆樹在風雨侵蝕下那種剛毅不屈的生命力。我尤其欣賞作者對“勢”的把握,無論是鬆枝的舒展,還是樹乾的扭麯,都充滿瞭動感和張力,仿佛能聽到鬆濤在耳邊迴響。而書中的石頭,更是妙不可言。作者沒有用繁復的筆觸去刻畫每一處細節,而是通過幾個關鍵的皴法,便能將石頭的質感、塊麵以及受力方嚮錶現得淋灕盡緻。讀到關於如何利用焦墨、濃墨、淡墨來錶現石頭的層次感時,我仿佛看到瞭作者在宣紙上揮灑自如的身影。更讓我感到震撼的是,書中不僅僅是技法的呈現,更是一種精神的傳達。作者在字裏行間,流露齣對黃山的深厚情感,以及對傳統繪畫精神的傳承。他將黃山那種“無石不奇,無鬆不奇”的獨特韻味,通過筆墨賦予瞭生命,讓觀者在欣賞畫作的同時,也能感受到一種超然物外的意境。這本書對我而言,不僅僅是一本畫技指導,更是一次對東方藝術哲學的啓濛,讓我重新審視瞭“意境”二字在繪畫中的重要性。

評分初次翻閱《黃山鬆石畫法》,我便被書中那股磅礴而又細膩的藝術氣息深深吸引。作者以其精湛的筆墨技藝,將黃山鬆石的獨特風貌展現得淋灕盡緻,更重要的是,他傳遞瞭一種對自然景物深入骨髓的熱愛和敬畏。書中對鬆樹的描繪,可以說是達到瞭齣神入化的境界。作者並沒有拘泥於對鬆樹形態的簡單模仿,而是通過對鬆樹在惡劣環境下頑強生存的姿態的細緻觀察,捕捉到瞭其內在的精神力量。從鬆針的疏密濃淡,到樹乾的扭麯盤鏇,都充滿瞭生命張力,仿佛能聽到鬆濤陣陣,感受到黃山特有的那種勃勃生機。我尤其喜歡書中關於如何錶現鬆樹“勢”的講解,那種迎風傲雪的姿態,以及在險峻環境中頑強生長的生命之美,被作者的筆墨完美地捕捉到瞭。而書中的石頭,同樣活靈活現。作者運用各種皴法,將石頭的堅硬、厚重以及飽經風霜的質感錶現得淋灕盡緻,與鬆樹相互依存,共同構成瞭黃山那獨特而壯麗的景象。讓我倍感驚喜的是,作者在講解技法的同時,也穿插瞭許多關於黃山的曆史掌故和詩詞歌賦。這使得學習過程變得更加生動有趣,我不再是機械地模仿筆法,而是能夠從文化的根源去理解黃山鬆石畫的精髓。作者對於構圖的講解也十分獨到,他強調“虛實相生,以虛襯實”,引導讀者如何在畫麵中留白,如何營造意境。這對於我這種以往隻注重細節描繪的初學者來說,簡直是受益匪淺,讓我看到瞭水墨畫的無限可能。

評分拿到《黃山鬆石畫法》這本書,我最先被吸引的是其封麵設計,一種古樸而富有生命力的氣息撲麵而來。翻開內頁,這種感覺更是得到瞭延續和深化。作者並非機械地講解畫法,而是將黃山鬆石的獨特神韻,通過精妙的筆墨語言,一點點展現在讀者麵前。書中對鬆樹的描繪,可以說是達到瞭一個相當高的境界。他不僅僅告訴你如何勾勒鬆針,如何錶現樹乾的紋理,更重要的是,他通過對鬆樹在惡劣環境下生存姿態的觀察,賦予瞭筆下的鬆樹一種“魂”。我尤其喜歡書中對“勢”的講解,無論是迎風招展的鬆枝,還是盤根錯節的樹根,都充滿瞭動態的美感,仿佛能聽到鬆濤陣陣,感受到黃山特有的那種生命張力。而書中的石頭,同樣活靈活現。作者通過不同的皴法,將石頭的堅硬、粗糙、以及飽經風霜的質感錶現得淋灕盡緻。讀到關於如何錶現石頭的光影和層次感時,我仿佛置身於真實的黃山之中,觸摸著那些嶙峋的岩石。讓我驚喜的是,書中還融入瞭許多關於黃山曆史、人文的介紹,這讓我意識到,繪畫不僅僅是技巧的堆砌,更是對自然、文化、情感的理解與錶達。作者在講解技法的同時,也強調瞭“意境”的營造,引導讀者如何在畫麵中通過虛實對比、留白等手法,來傳遞一種超然物外的感受。這對於我這種以往隻注重細節描繪的初學者來說,簡直是受益匪淺。這本書不僅教會瞭我如何畫黃山鬆石,更讓我感受到瞭黃山鬆石的生命力和那種不屈不撓的精神。

評分我一直以來都對中國山水畫有著濃厚的興趣,但苦於技法難以掌握,《黃山鬆石畫法》的齣現,如同一位循循善誘的良師益友,為我打開瞭一扇通往藝術殿堂的大門。書中對黃山鬆石的描繪,不僅僅是停留在形似,而是力求抓住其“神韻”。作者以極其細膩的筆觸,生動地展現瞭黃山鬆樹在峭壁之上,飽經風雨,依然昂然挺立的姿態。從鬆針的疏密濃淡,到樹乾的扭麯盤鏇,都充滿瞭生命力。我尤其欣賞書中關於如何錶現鬆樹“勢”的講解,那種迎風傲雪的張力,以及在險峻環境中頑強生長的生命之美,被作者的筆墨完美地捕捉到瞭。而書中的石頭,更是活瞭起來。作者並沒有刻意去描摹每一處細節,而是通過恰到好處的皴法,將石頭的質感、塊麵以及歲月的滄桑感錶現得淋灕盡緻,與鬆樹相互依存,構成瞭一幅幅充滿力量與意境的山水畫。讓我感到驚喜的是,書中還穿插瞭許多關於黃山的曆史典故和詩詞歌賦,這使得學習過程不再枯燥,而是伴隨著對黃山文化的探索和感悟。我開始明白,繪畫不僅僅是技巧的體現,更是對自然、對人文的理解與錶達。作者關於構圖的講解也十分獨到,他強調“虛實相生,以虛襯實”,引導讀者如何在畫麵中留白,如何營造意境。這對於我這種以往隻注重細節描繪的初學者來說,簡直是醍醐灌頂,讓我看到瞭水墨畫的無限可能。

評分這本書的到來,徹底顛覆瞭我對中國傳統繪畫教材的刻闆印象。我曾以為這類書籍往往充斥著冰冷的術語和遙不可及的範本,但《黃山鬆石畫法》卻以一種極其親切且富有感染力的方式,將深厚的繪畫技法與黃山特有的意境完美融閤。書中對於鬆樹的描繪,絕非簡單的形似,而是力求抓住其“神”——那種在絕壁之上,迎風傲雪,遒勁挺拔的精神氣韻。作者通過對不同形態的鬆樹,如迎客鬆、臥龍鬆、探海鬆等的細緻觀察與提煉,展現瞭它們各自獨特的生命姿態。特彆是對鬆針的勾勒,枯濕濃淡的變化,以及樹皮的皴擦,都達到瞭爐火純青的地步。而書中的石頭,更是活瞭起來,它們不是僵硬的堆砌,而是飽含力量與曆史感的實體,與鬆樹相互依存,共同構成瞭黃山特有的壯麗景觀。讀到書中關於如何錶現石頭嶙峋的塊麵感、粗糙的質感以及受光陰影的變化時,我仿佛置身於真實的黃山之中,觸摸著那冰涼而堅硬的岩石。作者還彆齣心裁地將許多黃山的曆史掌故、詩詞歌賦融入其中,使得學習過程不再是枯燥的模仿,而是伴隨著對黃山文化的探索和感悟。這讓我意識到,繪畫並非是孤立的技藝,而是與人文、自然、情感息息相關的綜閤藝術。我尤其喜歡書中關於構圖的講解,作者並非給齣固定的模式,而是引導讀者去思考如何利用畫麵空間,如何引導觀者視綫,如何通過景物的虛實對比來營造意境。這對於我這種缺乏構圖經驗的初學者來說,簡直是如獲至寶。看完此書,我感覺自己對山水畫的理解進入瞭一個新的層麵,不再是停留在錶麵的技法,而是開始觸及到繪畫的靈魂。

評分這本書的價值,絕不僅僅在於其傳授繪畫技巧,更在於其所蘊含的深厚文化底蘊和藝術哲學。在《黃山鬆石畫法》中,作者並沒有將黃山鬆石僅僅視為繪畫的對象,而是將其升華為一種精神象徵。書中對鬆樹的描繪,充滿瞭生命的力量和剛毅的氣節。我被那些在懸崖峭壁上紮根的鬆樹深深打動,它們在作者的筆下,不再是簡單的植物,而是象徵著堅韌不拔、傲然挺立的生命意誌。從鬆針的墨色變化,到樹乾的皴擦肌理,都傳遞著一種頑強的生命力。而書中的石頭,同樣栩栩如生。作者運用各種皴法,將石頭的堅硬、厚重以及飽經風霜的質感錶現得淋灕盡緻,與鬆樹相互依存,共同構成瞭黃山那獨特而壯麗的景象。我尤其欣賞書中關於如何錶現石頭“塊麵感”和“層次感”的講解,這讓我明白瞭如何讓畫麵更具立體感和空間感。讓我倍感驚喜的是,作者在講解技法的同時,也穿插瞭許多關於黃山的曆史掌故和詩詞歌賦。這使得學習過程變得更加生動有趣,我不再是機械地模仿筆法,而是能夠從文化的根源去理解黃山鬆石畫的精髓。作者對於構圖的講解也十分獨到,他強調“虛實相生,以虛襯實”,引導讀者如何在畫麵中留白,如何營造意境。這對於我這種以往隻注重細節描繪的初學者來說,簡直是受益匪淺,讓我看到瞭水墨畫的無限可能。

評分我一直在尋找一本能夠真正觸及中國山水畫靈魂的書籍,《黃山鬆石畫法》無疑滿足瞭我的期待。作者並非簡單地教授筆墨技巧,而是將黃山鬆石的獨特氣質,那種蒼勁、堅韌、超然的精神,深深地融入到繪畫之中。書中對鬆樹的描繪,極具錶現力。我看著那些在懸崖峭壁上紮根的鬆樹,在作者的筆下,仿佛有瞭生命,充滿瞭力量和不屈的精神。從鬆針的墨色變化,到樹乾的皴擦肌理,都傳遞著一種頑強的生命力。而書中的石頭,同樣栩栩如生。作者運用各種皴法,將石頭的堅硬、厚重以及飽經風霜的質感錶現得淋灕盡緻,與鬆樹相互依存,共同構成瞭黃山那獨特而壯麗的景象。我尤其欣賞書中關於如何錶現石頭“塊麵感”和“層次感”的講解,這讓我明白瞭如何讓畫麵更具立體感和空間感。讓我倍感驚喜的是,作者在講解技法的同時,也穿插瞭許多關於黃山的曆史掌故和詩詞歌賦。這使得學習過程變得更加生動有趣,我不再是機械地模仿筆法,而是能夠從文化的根源去理解黃山鬆石畫的精髓。作者對於構圖的講解也十分獨到,他強調“虛實相生,以虛襯實”,引導讀者如何在畫麵中留白,如何營造意境。這對於我這種以往隻注重細節描繪的初學者來說,簡直是受益匪淺,讓我看到瞭水墨畫的無限可能。

評分我一直對水墨畫的寫意精神情有獨鍾,但苦於不得其門而入。《黃山鬆石畫法》的齣現,如同一盞明燈,照亮瞭我前行的道路。這本書的獨特之處在於,它並非僅僅停留在技法的層麵,而是將黃山特有的鬆石景觀,與中國傳統繪畫的哲學思想和美學理念相結閤。作者對於鬆樹的描繪,可以說是齣神入化。他不僅講解瞭如何勾勒鬆針的形態,更重要的是,他闡釋瞭如何通過筆墨的枯濕濃淡,以及綫條的頓挫起伏,來錶現鬆樹在峭壁上頑強生存的生命力。每一棵鬆,都仿佛有瞭自己的故事,有的蒼勁挺拔,有的低垂盤踞,它們共同構成瞭黃山那獨一無二的風景。書中的石頭,也是一大亮點。作者並沒有刻意去描摹石頭的每一個細節,而是通過簡潔而有力的皴法,將石頭的體積感、肌理感以及歲月的滄桑感錶現得淋灕盡緻。讀到關於如何錶現岩石的堅硬質地和光影變化時,我仿佛能感受到那股來自大地的力量。更讓我受益匪淺的是,書中還穿插瞭許多關於黃山曆史文化、詩詞典故的介紹。這使得學習過程變得更加生動有趣,我不再是機械地模仿筆法,而是能從文化的根源去理解黃山鬆石畫的精髓。作者對於構圖的講解也十分獨到,他強調“虛實相生,以虛襯實”,引導讀者如何在畫麵中留白,如何營造意境。這對於我這種總是“畫滿”的初學者來說,無疑是醍醐灌頂。看完此書,我感覺自己對水墨寫意畫的理解,已經從“形似”上升到瞭“神似”,也更加堅定瞭繼續探索這條藝術之路的決心。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有