具体描述

● 分行格

● 分段格

● 界隔格

● 组合格

●二 横披

● 通体格

● 分段恪

●三 斗方

● 少字格

● 多字格

● 界隔恪

● 组合格

●四 中堂

● 分行格

● 分段格

● 界隔格

● 组合格

●五 屏条

● 通景格

●部分目录

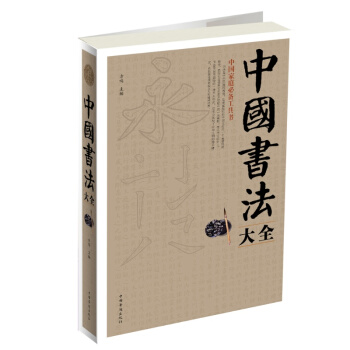

内容简介

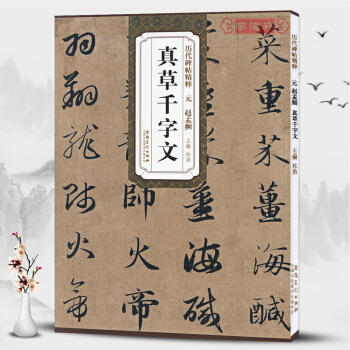

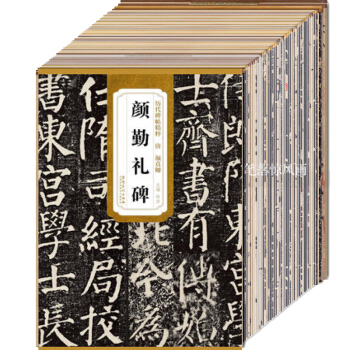

本书是关于介绍“书法形制综汇”的专著,书中具体介绍了:一条幅、分行格、分段格、界隔格、组合格、通体格、分段恪、少字格、多字格、界隔恪、组合格、分行格、分段格、界隔格、通景格、单条格、组合格、通体格、分段格等内容。 本书适合从事相关研究工作的人员参考、阅读。用户评价

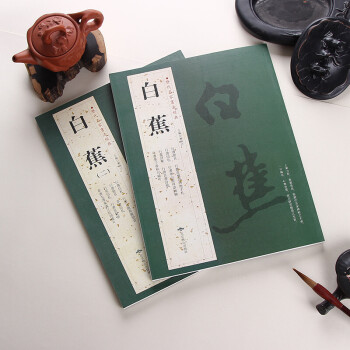

作为一位长期浸淫于艺术理论研究的同道者,我常常对一些工具书的“理论阐释”部分感到不满,它们要么过于晦涩难懂,要么就是空泛地赞美而缺乏实质性的分析工具。然而,这本集子的理论探讨部分,着实给了我一个惊喜。它在描述各种“形制”特征时,精准地运用了一系列非常专业化的术语,但更难得的是,这些术语的解释和应用都做得极为到位,不会让人感到故作高深。比如,它对“结字中的欹侧与平衡”的解析,结合了大量不同体例的实例进行对比,甚至引入了一些现代设计学的原理进行辅助说明,使得原本抽象的审美判断变得可以量化、可以分析。这套书真正做到了连接古典的精髓与现代研究方法的桥梁作用,让读者在学习传统规范的同时,也掌握了一套有效的批判性分析框架,对于提升自身的学术视野和鉴赏水平,是具有实际操作指导意义的。

评分阅读过程中,我最大的感触是它对“变异与规范”之间关系的深刻探讨。书法史的发展,本质上就是一种在既有规范下不断寻求个体化表达(即变异)的过程。很多书籍在强调规范的重要性时,往往会忽略那些被主流历史叙事“边缘化”的、带有强烈地域色彩或者时代局限性的“异形”或“偏锋”作品。但这套书则展现了一种更加包容和全面的视角,它详细考察了在特定历史节点上,某些“非主流”的形制是如何在特定群体中流行并发挥作用的。通过对这些“灰色地带”的深入挖掘,我们能更全面地理解“标准”是如何被确立、又是如何在特定条件下被挑战的。这种对复杂性的承认和细致描摹,极大地丰富了我们对书法艺术生命力的理解,让人意识到“标准”并非一成不变的铁律,而是历史河流中的一个重要节点。

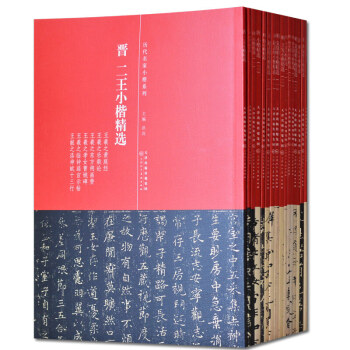

评分从学习工具的角度来看,它的实用价值是毋庸置疑的。我发现自己过去在查阅某些特定的、跨越朝代的书体风格演变时,总是需要在多本专著和图集中来回翻找,效率极低。而这套书的编排,巧妙地运用了那种图文并茂、且带有清晰索引和对比图表的结构,极大地提高了信息检索的效率。当我需要快速核对某个特定“结构单位”(比如某种横画的收尾处理)在不同“形制”下的差异时,只需要翻到相应的对比章节,清晰的拓片原貌与解析图解就并列呈现眼前,省去了大量对比和记忆的负担。对于需要进行大量资料整理和撰写研究报告的专业人士而言,这种高度整合的信息架构,无疑是节省时间和精力、提升研究深度的强大助力,简直可以作为案头必备的“形态辞典”来使用,那种查阅的便捷性,是单本专论难以比拟的。

评分翻开内页,首先映入眼帘的是那种严谨的学术态度,仿佛进入了一个精心规划的博物馆的专题展区。它没有采用那种流水账式的、简单罗列不同朝代书体的做法,而是构建了一个非常清晰的、逻辑严密的知识体系框架。那些关于碑帖源流的梳理,简直是考古学级别的细致,每一个流派的兴衰、每一次风格的转折,都被赋予了明确的时间坐标和地域背景,让人不再是孤立地看待某一幅作品,而是将其置于一个宏大的历史脉络之中去理解其“为什么会成为现在这样”。尤其是一些罕见的、跨区域的融合现象,作者群似乎投入了巨大的精力去追溯其最初的萌芽点,这种刨根问底的劲头,对于想从根本上理解书法“形”的演变规律的进阶学习者来说,简直是如获至宝。它不仅仅是教你“这是什么字”,更是教你“这个字是如何形成今天的形态”的整个过程,这种深度挖掘远超一般的入门教材。

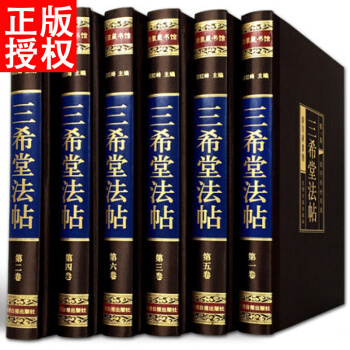

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种沉甸甸的质感,拿在手里就觉得分量十足,绝对不是那种轻飘飘的、一翻就完的速食读物。封面设计上,虽然没有花哨的色彩堆砌,但那种内敛、深邃的墨韵感,恰到好处地烘托出了主题的庄重与深厚。我尤其喜欢它内页纸张的选择,那种略带米黄色的肌理感,非常适合展现书法作品的层次和笔触的细腻,即便是放大观看细节,也能感受到纸张本身的呼吸感,这对于研究和欣赏传统艺术来说,是至关重要的细节体验。装订工艺也是无可挑剔,每一页都平整服帖,即便是像我这样喜欢摊开来细细品味的读者,也不用担心书页会卷曲或者脱落。可以说,从拿到手的瞬间起,它就传递出一种对“形制”这个概念的敬畏之心,仿佛在说,我们对待艺术的传承,是极其认真的。这种对物质载体的精益求精,已经为后续的内容阅读打下了坚实而美好的基础,让人对接下来的学术探讨充满了期待。

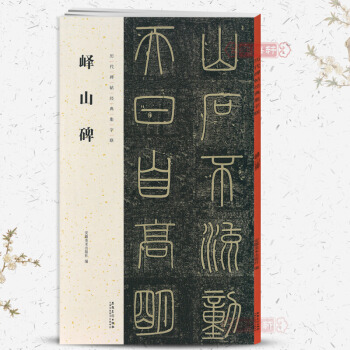

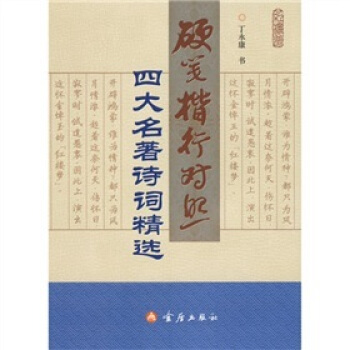

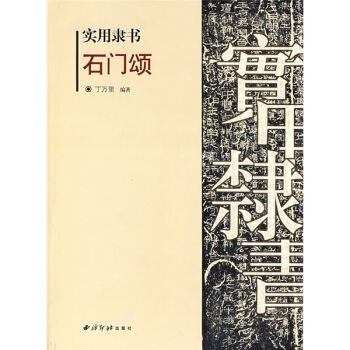

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有