具体描述

商品参数

内容简介

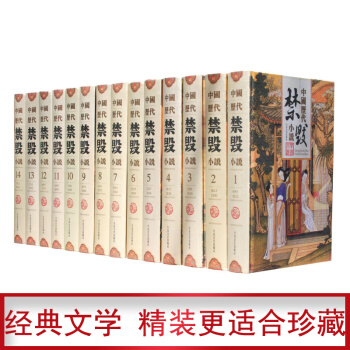

中国历代禁毁小说就整体而言,是一种复杂的历史存在。其中很多小说,现在已被誉为世界第*流的古典小说杰作。它们是一部部用美学方法写成的历史——风俗史、心灵史。是中国文化的产物,也是中国文化的载体和组成部分。具有极强的艺术价值和研究价值。使人领略到一些被历史隐没的古代小说佳作的全貌。值得爱书人赠与和收藏。书中的小说,有的反映当时的进步思想,有的表现重要历史事件,有的暴露封建社会的罪恶,有的在艺术技巧上可供借鉴,都可供读者学习和讨论。

本书三大价值

社会写真:禁毁小说大多来自于民间,对于作品所处年代的世情冷暖、三教九流、民生百态有着比较全面、具体而又直接的描写和刻画。

另类史书:相较于名家的史书,禁毁小说可以提供给研究历史的专家学者一个独特的视角和直接的感受。

妙笔生花:本书优选颇具文采和阅读价值的作品,从文学角度来看具有很高的鉴赏性。

本书三大特色

收书*全:本书收录中国历代禁毁小说近百部,均是公认经典之作,*久传世之书。

版本*精:本书邀请十几名中国禁毁小说研究专家,专门优选各书所存*好版本,包括价值极高的秘本、孤本、珍稀本。

内容*真:本书编选原则为专重真实,不收妄诞之作;尽量维持作品原貌,校订严谨,删节*少。

目录

第*卷

粉妆楼

鸳鸯针

八段锦

明珠缘

第二卷

续金瓶梅

后水浒传

第三卷

风流悟

十二楼

花月痕

云仙笑

清风闸

第四卷

狐狸缘全传

春柳莺

情梦柝

情变

赛花铃

三续金瓶梅

醒名花

第五卷

水浒后传

天豹图

英云梦传

无声戏

第六卷

补红楼梦

增补红楼梦

绮楼重梦

第七卷

红楼圆梦

后红楼梦

续红楼梦

狮子吼

第八卷

红楼梦影

隔帘花影

青楼梦

绣鞋记

第九卷

玉蟾记

玉娇梨

玉楼春

合浦珠

五美缘

第十卷

绿野仙踪

梦中缘

第十一卷

金石缘

锦香亭

珍珠舶

泣红亭

梅兰佳话

侠义风月传

第十二卷

痴人福

警寤钟

冷眼观

世无匹

五色石

豆棚闲话

发财秘诀

第十三卷

终须梦

定情人

风月梦

九云记

疗妒缘

听月楼

第十四卷

八洞天

都是幻

幻中游

女娲石

九命奇冤

女聊斋志异

痴人说梦记

在线试读

禁毁小说作为中外共有的一种文化现象,是统治阶级凭借自己拥有的权力,运用法律或行政的手段,对某些小说采取禁止刊印流通乃至加以销毁的行为。

小说被禁毁的原因主要有以下几种情形:

一是由于政治和社会的原因。文学所传播的思想与统治阶级的思想格格不入,因而被认为是“离经叛道”,如《水浒传》即是。

二是由于道德和伦理的原因,文学中表现的观点与当时社会的道德伦理观念背道而驰,因而被认为是“蛊惑人心”,如《红楼梦》即是。

三是由于封建社会统治阶级的理念。上智下愚、官贵民贱。来自下层民间的东西自然被打上“俗”的烙印。

四是由于作者个人原因。书中并无有违当时社会和统治者的内容,只是由于作者为统治阶级所不容,或遭监禁,或遭杀害,其作品也成为禁书,如李渔的《无声戏》等小说即是。

五是一些确实“诲淫”的作品,历来为统治者所查禁,如《金瓶梅》、《肉蒲团》之类。

中国禁书,自秦代始,经历秦、隋两次著名的大规模的禁书运动之后,北宋有蔡京窜改实录,南宋有秦桧禁野史,宋以后凡民间实录皆遭禁。元代至明代初,民间戏曲遭禁,开启了以朝廷律法禁毁戏曲的先例。至明正统七年(1442),一向被统治者鄙视为末流的小说,迭遭禁毁,此风至清代尤为炽烈。

通俗小说起源于民间说唱伎艺,是适应大众娱乐需要而产生的一种叙事文学。它的通俗化品格一直被社会主流意识所鄙视。但它与大众文化生活的密切联系,尤其是它对社会风俗人心的影响,使统治阶级不能等闲视之。

明朝中后期,随着资本主义的萌芽,印刷技术的发展,社会心理的流变和社会思潮的激荡,通俗小说的创作和传播相继进入了空前繁荣。小说终于摆脱了其一向不登大雅之堂的困境,获得了与诗文等高雅文学平起平坐的地位。由于小说多为抑郁不得志的下僚和没落文人的不平之音,其思想大多暗合民主解放思想;再者小说具有丰富曲折的故事情节,描写的内容又贴近普通大众的生活和心态,所以比圣贤之书更能感动人心,引起民众的共鸣。这无疑对统治阶级的阶级基础和传统的封建礼教形成了强大的冲击。处于封建社会末期极端专制的明清统治者,绝不会坐视小说在社会上的广泛传播,他们便在小说向大众传播的通道上施加阻力,干扰读者对小说的顺利接收,禁毁小说成了明清两朝贯穿始终的文化政策。思想有妨碍统治阶级文化管制内容的作品要禁,观点与当时社会道德观念背道而驰的作品要禁,“诲淫”、“诲盗”的作品更要禁。

尽管明清统治阶级一直将小说禁毁作为既定政策贯穿始终,三番五次颁布严厉的法令加以推行,可并未因此使禁毁小说在社会上销声匿迹,相反,在某种程度上促进了其在社会上的流传。清代禁毁的有案可查的小说170种,其中今天有143种仍能看到,可见禁毁小说的政策并不算成功。

长期以来,对于禁毁小说,我们一直抱着排斥的态度,因为历代的统治者对禁毁小说的定义都是“淫词小说”,所以,一提起“禁毁小说”,我们就会想到对淫秽的两性关系和开放混乱的世风的描写。但是历代统治者对“淫词小说”定义却十分宽泛,导致凡是内容所传播的思想与统治阶级的政策相悖,容易或已经产生不利于专制集权统治影响的作品,内容中表现的观点与当时社会的道德伦理观念背道而驰的作品都遭到打击和禁毁。所以,很多禁毁小说并不是因为内含很多的淫秽描写而遭禁毁,相反,有很多具有进步思想的小说因为威胁到封建统治者的统治利益而遭禁毁。

作为叙事文学的*高形式,小说反映了各时代人们生活、社会和文化几乎所有方面的情况。在这个意义上,小说可以说是用美学方法写成的风俗史。从这个角度来看,小说不仅是文化的产物,也是文化的组成部分、载体和传播媒介。也因此,禁毁小说具有很大的价值。

首先,很多的禁毁小说由于作者的高超的文采和丰富的学识具有很高的文学价值和美学价值,例如《红楼梦》中对亭台楼阁的细致描写,对封建大家族的精准刻画,对各型各色的人物的形象素描,以及其中大量的精美的诗词都具有很多其他文学作品不可比拟的文学价值和美学价值,但由于其中一部分内容背离封建统治者道德伦理观和专制统治而遭禁,以至于在清朝被封建统治者严禁流传导致遗传下来版本不全的作品,在今天成为中国古典文学的四大名著之一。

此外,禁毁小说除了具有很高的文学价值和美学价值外,还具有相当大的文化价值。禁毁小说来自于民间的智慧,*贴合当时社会生活和大众民俗。例如《无声戏》,全书十二回,讲述十二个故事,描绘一出出人生舞台上的活剧。其中所收录的故事大都是百姓喜闻乐见的民间传闻,涉及了社会生活的各方各面:士、农、工、商,无所不包。故事往往立意新奇,出人意料,确有“当世耳目为我一新”的气象,反应了当时社会*普遍的价值取向和平民*真实的精神状态,对于今天我们了解当时的历史风俗和草根文化具有非常珍贵的研究价值。

*后,即使那些在艺术上几乎毫无可取的小说作品,作为一种历史遗存,也可能因其具有一定的文化内容而成为人们认识历史文化甚或探索民族心理历程的资料。因为除了为数不多的,闪耀着美学创造光辉的典范作品之外,不少中国古代小说的审美价值实际远逊于它们的文化资料价值。例如,若仅就审美而言,二十来种《红楼梦》续书加起来也赶不上《红楼梦》,而大量的才子佳人小说和其他平庸之作就更乏善可陈,可能使一些读惯了、读多了高规格文学作品的读者觉得乏味,缺少新意。但是,这些作品对我们了解当时人们的观念心理和时代文化精神的流变具有不可忽视的意义。

中国古代小说,特别是历来被称为“通俗小说”的小说,其文化内含的丰富与中国小说的民族文化特质有关。小说在中国历来被视为不登大雅之堂的“稗官野史”,为了摆脱小说末流的恶谥,多数小说作者总是自觉不自觉地向“诗教”、 “文统”靠拢,以“经世阐道”为标榜,或攀经附史,或自云有功名教。但是,小说从来“离大达亦远矣”,特别是宋、元以来,小说主要在民间传播,为一般民众所接受,小说的创作者也主要是处于社会下层的文人甚或是民间艺人。这就决定了他们对历史和生活的理解,对名教的态度,必然带有他们生活的印记,因而表现出种种的非官方也即非正统性。相对于中国传统的“经典文化”,中国小说的精神内容属于一种“亚文化”性质。或者说,中国古代小说是一种与中国“正统”文化既有联系又有差异的精神现象。这种“亚文化”较之“经典文化”更切近民族历史的社会生活及精神面貌实际。比如,中国小说反映中国宗教,大多既不侈谈教义教理,也不标榜教派,但那种“释迦与老君同流,真性与元神杂出”的种种描写,却真实地揭示了民族的宗教观念和行为。再如,忠、孝、仁、义等伦理道德准则在中国文化的经典中一向罩着神圣的光圈,而现实生活中民众对这些准则的理解和实践情况,却常常可以在小说中找到符合事实或接近事实的描摹。真正的中国文化其实并不全在孔孟程朱、庄老佛禅的典籍之中,不经的小说戏曲之类也常常凝聚、积淀着民族的精神文化,包括民族的性格和灵魂。

因为在思想精神等方面与正统经典文化的距离,所以小说在中国古代命运多舛,鄙视、排斥之外还遭禁遭毁,承受着武器批判的压力。明正统七年(1442),国子监祭酒李时勉以防止“邪说异端日新月盛,惑乱人心” (《英宗实录》)为名,奏请禁毁《剪灯新话》等小说,这一奏议的实行使这部学步唐传奇又受话本小说影响的文言小说成为中国历史上被官方明文禁毁的第*部小说。崇祯十五年(1642),在各地农民造反声中,明思宗下令“大张榜示,凡坊间家藏《水浒》并原版,勒令烧毁,不许隐匿。”(《明清内阁大臣史料》),从此开始了对通俗小说的点名禁毁。清朝定鼎以后,将禁毁小说作为其强化思想专制政策的组成部分,二百年内一直没有放松。禁毁诲淫诲盗的小说不仅被列入《大清律例》,成为既定法规,朝廷还不断地以敕令的形式督促地方官的实行。鸦片战争以后,清王朝统治已经江河日下,至穆宗同治十年(1871),朝廷仍下令各地收毁小说书板(《大清穆宗毅皇帝圣训》),甚至直到光绪十一年(1885)、十六年、二十六年,清廷仍再三申明,对“造刻淫词小说”者的惩处绝不减轻(《定例汇编》)。

禁毁小说不是孤立的历史现象。在古代中国,禁书向来是与政治统治相联系的统治者文化政策的体现,其发生发展与民族文化的历史变迁关系至为密切。对禁毁小说的了解,显然有益于我们对中国古代思想文化进程的检讨。但中国的禁毁小说内容是复杂的,其被禁毁的原因也是多种多样的,因而对这些小说及其被禁都不宜作笼统的因而必然是简单的或是或非判断,只有全面的历史考察和深入的文化思考(包括必要的文化批判),才是我们进行正确认识的途径。只是这项工作做起来困难很大,首先是那些曾被明文禁毁的小说,有不少仅存孤本,且分存于国内外不同的图书馆里,研究者很难一一寓目。这正是本书编纂的原因。

此次,我们,编辑出版这套《中国历代禁毁小说》的目的有两个:

一是希望能对中国历代的禁毁小说来一次系统的整理出版,让这些相当长的一段时间里被歧视的文化作品得到公正的对待,实现其本身真正的价值。当然,并不是说所有的被禁毁的小说都是好的,对于其中的不合理的成份,我们予以了删改和剔除,但这种剔除并不是粗暴的砍截,而是在不影响和改变原文意思和味道的前提下,对于多余的“诲淫”的内容进行删减。对于民族的文学财富,我们应该持一种理智、宽容和开放的态度。出版《中国历代禁毁小说》使这些宝贵的财富得以重见天日,这些历史文化的遗存,如不及时抢救,很可能变成历史的遗憾。

第二个目的是为禁毁小说研究提供一个基本文库。对于禁毁小说,我们历来是比较敏感的,似乎就是诲淫诲盗的代名词,今天,我们终于可以以一种开放、科学的态度来研究这些小说。而研究长期以来被历史蒙尘的禁毁小说相对于其他的研究具有一定难度,比如,版本的散逸和分散,资料的匮乏和陈旧,为了给禁毁小说的研究提供方便,我们编辑《中国历代禁毁小说》,建立这一文库相信会对禁毁小说研究的爱好者产生一定的帮助。

用户评价

刚开始接触这套书的时候,我还有点担心内容的晦涩难懂,毕竟涉及到古代的俚俗、方言和复杂的历史典故。但出乎意料的是,尽管题材敏感,语言的组织却相当到位,很多片段读起来酣畅淋漓,直击人心。它不像一些严肃的学术著作那样高高在上,而是充满了烟火气和市井智慧。我发现,通过这些“野史”和“外传”,我对当时社会阶层的互动、底层民众的生存状态有了更直观的认识。这种阅读体验是纯粹的智力探索与情感共鸣的结合,让人读完后忍不住要停下来,回味其中蕴含的复杂人性挣扎。

评分坦白讲,在信息碎片化的今天,能沉下心来啃下一整套如此浩大的古代文学集,是一件不容易的事。但这套书的魅力就在于它的“禁忌感”和“探索性”。它驱使你不断向前,想要揭开每一层被时间遮蔽的真相。我仿佛成了一个秘密的档案管理员,小心翼翼地整理着那些曾经被视为洪水猛兽、必须销毁的文本。这种“挖掘”的快感,是其他任何题材的书籍都无法比拟的。它不仅充实了我的古代文学知识库,更提供了一种批判性思考的基石,让我对“主流叙事”保持一份警惕和审视。

评分我这次淘到这套书,主要是冲着那些“禁毁”的名头去的。说实话,真正能流传下来的经典,往往是经过了历史的层层筛选,但那些因各种原因被压制、销毁的作品,往往隐藏着更尖锐的社会批判和更生动鲜活的人性侧写。我特别好奇,在那个特定的时代背景下,哪些故事触碰了禁忌的红线,作者又是如何用笔墨与审查制度周旋的。这本书汇集了这些“不该存在”的故事,无疑提供了一个独特的视角,让我们能从更隐秘、更野性的角度去理解明清社会的面貌,那种暗流涌动、不拘一格的叙事风格,相比于正统的官修史料,更具震撼力和真实感。

评分这套书的“豪华精装”并非空谈,它传递出来的是一种对传统文化严肃对待的态度。每一册拿起来都很有分量,装帧设计上既保留了古典韵味,又在现代印刷工艺的加持下,保证了阅读的舒适度。我特别喜欢它在装帧上展现出的那种对“古籍”的敬畏感,这使得阅读过程本身也成为了一种对古代文学传统的致敬。对于那些和我一样,痴迷于探究历史边缘叙事,并且极其看重书籍实体品质的同好来说,这套书绝对是收藏级的珍品。它让那些被湮没的声音,以一种近乎复活的姿态呈现在我们面前。

评分这套书的装帧真是让人眼前一亮,尤其是那丝绸封面,触感温润细腻,拿在手里都觉得分量十足,很有那种古籍的庄重感。每一次翻开它,都像是在进行一场穿越时空的仪式。我尤其欣赏它对细节的考究,内页的排版和字体选择,都明显下了不少功夫,读起来不仅不费劲,反而有一种沉浸式的体验,仿佛能透过文字的缝隙,窥见那些被历史尘封的角落。这种对实体书质感的极致追求,在如今这个电子阅读盛行的时代,显得尤为珍贵。它不仅仅是一套书,更像是一件值得收藏的艺术品,放在书架上也是一道亮丽的风景线,那种厚重的历史感扑面而来,让人肃然起敬。

评分好

评分物有所值

评分是套不错的历代书籍,内容丰富。

评分物有所值

评分分两箱,挺重的,收藏,慢慢看,一时消化不了。

评分看纸质是盗版,内容没看不评价

评分好,送货及时!

评分非常好的书籍!!!

评分全新品是全新,但是质量质量不如意,多本瑕疵,,还发霉啊

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![BJ单身日记三部曲(套装共3册) [Bridget Jones's Diary, Bridget Jones:The Edge of R] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12051109/58d89625Nac23437f.jpg)