具体描述

放下必买一手房的执念,体验重装二手房的乐趣。让生活方式空间格局,用全新理念打造舒适生活。

●看图表,识日本住宅状况

●5个案例 从骨架开始打造家

● K府

● 壶坂府

● 马场府

● 杉本府

● U府

● 说说家的事——【1】杉本贵志x北山 恒x原 研哉

●18种居住方式 我的私宅论

● 拓真伊佐夫

● 平松洋子

● 茂木健一郎

● 纳谷 学·纳谷 新

● 津村耕佑

● SKELETON+INFILL 01 明白 骨架+内部装潢

● SKELETON+INFILL 02 便当

● SKELETON+INFILL 03 旅行包

● SKELETON+INFILL 04 自己的家,自己设计

● 说说家的事——【2】五十岚太郎x深泽直人x原 研哉

●厨房

●部分目录

内容简介

本书是日本有名生活家居品牌无印良品推出的“无印良品的生活方式”系列概念书之一。这本书的主题可以概括为如何重新认识和打造“二手房”。以麻省理工大学教授哈布?林肯所提出的支撑体住宅(support infill)衍生而来的“skeleton(骨架)+infill(内部填充)”的家装概念贯穿全书,是本书的结构主线。

本书内容丰富多样,讲述亲和活泼,贴近生活,通过文字、照片、插画相结合的形式图文并茂地展现了本书的观点。全书整合了五个典型的二手房成功改造案例;十八位各行各业住着二手房的日本人对重装二手房的看法、装修时的体认与经验;两篇日本设计师对二手房设计装修的意见交流;四个关于“skeleton+infill”的拓展练习。这些丰等 5个案例 从骨架开始打造家

K府

私人空间+涉外空间=家

“关于家,我只希望那是一个面积适中,能让我生活得舒心,并且没有任何不愉快因素的空间。至于其他功能,我想那取决于我的资金,所以不抱有过多的想法和幻想。”

K先生自己也从事建筑设计这一行,之前,他一直住在六本木的一套公寓内。那套公寓已有40多年的历史,对着靠前文化会馆,会馆的绿色尽收眼底,而且房子面积在150平方以上。但是,它毕竟是不错公寓时代的产物,用于室内装饰的都是枝形吊灯以及带有花纹的塑料墙纸等。K先生觉得这些等

用户评价

坦白说,一开始我对这类探讨“空间哲学”的书是抱有一丝谨慎态度的,生怕它过于晦涩难懂。但这本书的厉害之处就在于,它成功地将深奥的哲学思考融入到极为日常的场景描绘中。作者的文字非常有画面感,读着读着,我仿佛能闻到旧家具散发出的木质香气,能感受到透过窗帘缝隙洒进来的午后阳光的温度。这种感官上的沉浸体验,让那些抽象的理论变得鲜活起来,变得可以触摸。它不是高高在上的说教,而是像一位亲密的朋友在耳边低语,引导你思考那些关于安居乐业、关于归属感的终极问题。对于任何一个热爱生活、对居住空间抱有情感的人来说,这本书都是一次不可多得的精神洗礼。

评分我必须得承认,这本书的某些论述角度极具颠覆性,它挑战了我长期以来对“住所”的固有认知。作者似乎在提醒我们,我们所居住的不仅仅是钢筋水泥构筑的物理空间,而是一个充满个人历史和情感投射的动态场域。书中的一些对比手法运用得非常巧妙,比如将现代都市的冰冷与某种模糊的、失落的旧日温暖进行对照,这种张力让人心头一紧。我尤其欣赏作者对细节的执着,他对建筑材料、光线角度乃至声音环境的描述,都显示出一种近乎偏执的专业素养,但这种专业性却丝毫没有妨碍到它情感表达的流畅性。读完后,我开始重新审视自己家里的每一个角落,思考它们对我而言到底承载了多少意义。

评分这本书的整体氛围是内敛而深沉的,但绝非沉闷。它更像是一场发生在精神层面的私密对话,作者以一种非常坦诚的姿态向读者敞开心扉,分享他对“居所”与“自我”之间辩证关系的理解。文字的节奏把握得极其精准,时而如涓涓细流般平缓推进,时而又在关键节点迸发出强大的思想火花,让人不得不停下来仔细推敲。它不提供标准答案,而是提供了一套观察世界的全新工具,鼓励读者自己去凿开属于自己的真理之门。对于追求阅读深度和思想厚度的读者来说,这本书绝对值得被反复阅读和珍藏,它带来的思考余量,远超其本身的篇幅。

评分哇,刚刚读完这本让我思绪万千的书,感觉就像是经历了一场精神上的漫游。作者的笔触细腻入微,对日常生活的观察简直是入木三分,仿佛每一个场景、每一个人物的内心活动都被捕捉得清清楚楚。特别是书中对城市化进程中人与空间关系的反思,那种淡淡的忧伤和对本真生活的向往,让人在不经意间就沉浸其中,跟着作者一起思考“家”究竟意味着什么。它不是那种跌宕起伏的快节奏小说,而更像是一首悠长的散文诗,字里行间充满了对生活本义的探寻。读完后,我发现自己对周围的环境,对那些习以为常的空间,都有了全新的感受。这本书提供了一种非常独特的视角,让我们重新审视我们与居住环境之间的那种复杂情感联结,读起来让人感觉很充实,很有收获。

评分这本书的叙事手法简直是神来之笔,完全出乎我的意料。它没有采用传统的线性叙事,而是像碎片化的记忆集合体,通过一系列看似不相关的场景和片段,慢慢拼凑出一个宏大的主题。这种阅读体验非常奇妙,它要求读者必须积极参与到文本的构建中去,去填补那些留白的想象空间。我特别喜欢作者在语言运用上的那种克制与精准,每一个词语的选择都恰到好处,没有一句多余的废话,却又能将意境烘托到极致。它迫使你慢下来,去品味那些隐藏在文字背后的深层含义。读到一些段落时,我甚至会停下来,反复咀嚼其中的韵味,那种感觉就像是在品尝一壶上好的陈年老茶,回味无穷,令人欲罢不能。

评分京东的E卡千万不能买!买了99.9%的商品都不能买!千万千万要小心!京东E卡就是套钱去赚利息,太可恶了!

评分很好

评分很好

评分非常喜欢啊,你信不信,我读给你看

评分感觉没有《家的要素:如何打造一个舒适的家》来的实用,也可能自己看不懂。要装修。喜欢这种风格的可以买来看看

评分不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错

评分很好

评分感觉没有《家的要素:如何打造一个舒适的家》来的实用,也可能自己看不懂。要装修。喜欢这种风格的可以买来看看

评分非常喜欢啊,你信不信,我读给你看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

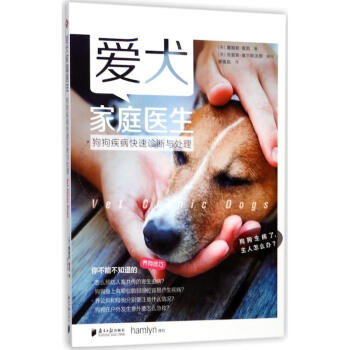

![【知道狗狗心理】读懂狗狗的 心里话[韩] 金润贞 著 训狗书籍 宠物饲养书籍 狗狗情感交 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/13011702328/5938b759Nda600db8.jpg)