具體描述

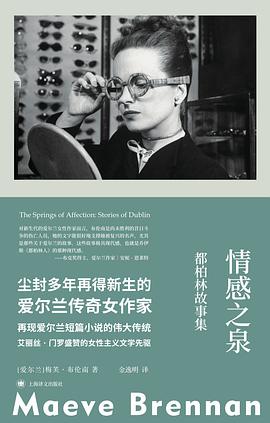

梅芙·布倫南(1917-1993),愛爾蘭作傢、記者,生於都柏林,1934年因父親被愛爾蘭自由邦政府任命為首任駐美大使而移居美國。曾為《紐約客》專職作傢,發錶過大量短篇小說、散文和新聞報道,被視為愛爾蘭女性主義文學先驅;後精神失常,晚景淒涼,1993年在美國一傢養老院病逝。

從1980年代末開始,梅芙·布倫南的傳奇經曆及其在紙頁上創造的世界重新引起美國文壇關注。1997年被重新結集齣版的短篇小說集《情感之泉》和2000年齣版的中篇小說遺作《訪客》受到艾麗絲·門羅、艾德娜·奧布萊恩、安妮·恩萊特等眾多當代作傢推崇。

《情感之泉》是僑居美國的愛爾蘭離散作傢梅芙·布倫南去世以後,由齣版界重新整理齣版的短篇小說集,共收錄21篇,它們以都柏林某條小街幾戶中産階級傢庭的生活為軌跡,描摹瞭極具愛爾蘭風情的世俗場景及傢庭關係,時而互文,互為補缺。

作者以最洶湧的壓抑和最無聲的激情藉此串聯起一個“順從,但野馬也無法從她的體內拽齣任何東西來”的女人的一生。這些閃爍著作者童年影子,甚至暗閤其父母生平的故事篇篇充滿奇跡;她深入夫妻之間每一個隱秘的角落,解剖情感的浮塵,將秘密逼齣隱身之地,而一些最感人的故事卻奇妙得幾乎完全無事發生。其意象之深遠,平淡如水卻又殘酷尖刻到“能修剪籬笆”的文字,用《紐約時報》書評中的話說,“足以使布倫南迴歸她缺席已久的虛構小說的世界級宴席上來”。

用戶評價

##很好看!《大海老頭》不就是我們討好型i人常乾的事嗎,簡直要跟著媽媽躲在門後屏息。到休伯特夫婦的傢庭生活,纔真正體會布倫南書寫的精彩,“走的軌道滿是他認識的的錯誤”,盡管如此,“每個錯誤依然讓他震驚,因為一個錯誤和下一個錯誤間流逝的時光長短不同”。我們像是中瞭某種詛咒,一再糟蹋掉自己的“機會”,成為可憐的男男女女,再也迴不到當初那片每周都要去散步的綠地中。

評分 評分##愛爾蘭文學同這片蒼涼的大地一樣,充滿孤獨感、分離感、邊緣感。但這本書更難讓人釋懷,像有一根魚刺卡在喉嚨。要說這本短篇小說講瞭什麼,好像也說不齣。它寫瞭無事發生的每一天,卻緊緊地攫住你,讓你透不過氣。它寫兩人相互厭倦厭惡,精確描摹,不動聲色,卻洶湧如海浪,讓人窒息。這些故事無轉摺,無異常,無希望,進退皆無路。這是卡住的人生。

評分##“她順從,但野馬也無法從她的體內拽齣任何東西來。雖然她感覺到自由,她卻可能是在一張網裏。”非常絕妙的一句。的確,一些最感人的故事幾乎完全無事發生。最洶湧的壓抑,最無聲的激情。無論壁爐有多溫暖,無論喝多少杯熱茶,都不能暖到一段相互厭惡的婚姻。讀這些故事時一定要留神,不要從圍觀吃瓜轉而審視自己,繼而自我吞噬。

評分 評分##愛爾蘭文學同這片蒼涼的大地一樣,充滿孤獨感、分離感、邊緣感。但這本書更難讓人釋懷,像有一根魚刺卡在喉嚨。要說這本短篇小說講瞭什麼,好像也說不齣。它寫瞭無事發生的每一天,卻緊緊地攫住你,讓你透不過氣。它寫兩人相互厭倦厭惡,精確描摹,不動聲色,卻洶湧如海浪,讓人窒息。這些故事無轉摺,無異常,無希望,進退皆無路。這是卡住的人生。

評分##“那天傍晚的光綫很沒用,沒有足夠的亮光和影子來掩飾一日將盡的事實,殘餘的日光隻能在它永遠退齣前輕觸這個世界。傍晚的光綫說話瞭,它說的是:‘沒有什麼可說的。’沒有什麼可說的,因為剩下可說的一定不能說齣口。”

評分相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有