具体描述

[美]威廉·夏伊勒(1904-1993),著名驻外记者、新闻评论员、历史学家。先后为《芝加哥论坛报》、哥伦比亚广播公司等媒体服务,1947年获得当时广播电视领域的最高奖皮博迪奖。著有《柏林日记》《第三帝国的兴亡》《第三共和国的崩溃》等,其中《第三帝国的兴亡》成为了研究纳粹德国的传世之作,获得了1961年的美国国家图书奖。

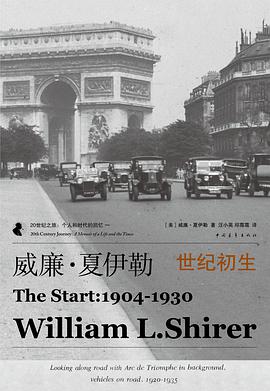

夏伊勒三卷本回忆录的第一卷,另两卷是《噩梦年代:1930—1940》《旅人迟归:1945—1988》。

夏伊勒出生于世纪之交的美国中西部小镇,为了逃离那里的保守氛围,夏伊勒来到欧洲,找到了一份报社的工作。夏伊勒在伦敦报道温布尔登网球锦标赛,在巴黎报道林德伯格的跨大西洋飞 行,在日内瓦报道国际联盟的会议。作为记录者,夏伊勒见证了菲茨杰拉德夫妇、海明威、格特鲁德·斯泰因、伊莎朵拉·邓肯等人的生活片段,有时自己也置身其中。对于大洋彼岸的故事——芝加哥的地下之王、“猴子审判”、风靡全美的“肖托夸集会”、哈定时代的丑闻等等,夏伊勒也娓娓道来。一幅欧美大陆世纪初生的画卷徐徐展开。

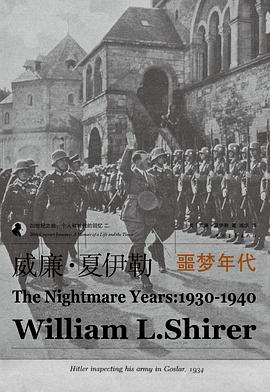

夏伊勒三卷本回忆录的第二卷,另两卷是《世纪初生:1904—1930》《旅人迟归:1945—1988》。

面对纳粹魔鬼突然出现的严峻考验,夏伊勒受命前往柏林报道。夏伊勒亲眼见证希特勒攫取权力,横扫欧洲,在与纳粹新闻审查机制的斗争中跟踪报道了把世界拖向战争的每一次重要会议,并随德军的铁骑前往比利时、法国。文字中展现了丰富的历史细节,带有强烈的个人视角和临场感,堪称《第三帝国的兴亡》的“导演评论音轨”。

夏伊勒三卷本回忆录的第三卷,另两卷是《世纪初生:1904—1930》《噩梦年代:1930—1940》。

1940年,阔别祖国十五年的夏伊勒返回了美国,继续对战争的广播报道。冷战到来,麦卡锡主义席卷美国,夏伊勒因“左翼”倾向名列《赤色频道》刊物,由此丢掉了工作,与老友默罗反目,不得不靠写作和演讲勉强度日。写作生涯起起伏伏,《第三帝国的兴亡》又掀起了舆论的轩然大波,给美德关系制造了麻烦。随着时间流逝,旧友接连故去,夏伊勒最后一次来到欧洲故地重游,看到以前心仪的街道和美食,却有心无力,无限唏嘘。

用户评价

##1600页的超长大部头,其间有作者对扣人心弦的历史重大事件的亲历描述,也有作者个人经历的流水账式记载(然而并不全部是乏味的)。读完后掩卷深思,我首先想起的是作者在序言中引用的托洛茨基在被刺杀前不久写下的一句话:“对于想过平静生活的人,在二十世纪他们都未能如愿”。

评分##这算重复补记了吧,为了盒子

评分按照人类学家摩尔根在《古代社会》一书中所说的:“氏族的消亡与有组织的乡区的兴起, 大体上可以作为野蛮世界与文明世界的分界线。”人类的整个文明史,即使放开一些来计算,其实相对来说时间也并不长——更不用说刚刚过去的二十世纪了。但是为什么,在某种程度上来说,二十世...

评分 评分##“作为记录者,夏伊勒见证了菲茨杰拉德夫妇、海明威、格特鲁德·斯泰因、伊莎朵拉·邓肯等人的生活片段,有时自己也置身其中。对于大洋彼岸的故事——芝加哥的地下之王、“猴子审判”、风靡全美的“肖托夸集会”、哈定时代的丑闻等等,夏伊勒也娓娓道来。一幅欧美大陆世纪初生的画卷徐徐展开。”

评分##当看到ISIS在伊拉克摩苏尔附近摧毁尼尼微(Nineveh)省博物馆的文物,自然能联想到乌尔遗址(Ur),也想起威廉·夏伊勒笔下在伊拉克的探险之旅,还有这部《二十世纪之旅》。 作者从一位记者,慢慢演变为作家和历史学家,一路走来,图书出版的不平坦,50年代的封杀等等,还要记...

评分##回到我们曾经爱恋的地方是徒劳的,我们永远也不会再见到他们了,因为他们不是处于空间中,而是在时间中;那个用想象给回忆添枝加叶的人也不再是当年的儿童或少年了。--《马赛尔·普鲁斯特研究》 威廉·夏伊勒在《二十世纪之旅》中回顾了他的传奇经历,从1904-1988,世纪初,以...

评分##回到我们曾经爱恋的地方是徒劳的,我们永远也不会再见到他们了,因为他们不是处于空间中,而是在时间中;那个用想象给回忆添枝加叶的人也不再是当年的儿童或少年了。--《马赛尔·普鲁斯特研究》 威廉·夏伊勒在《二十世纪之旅》中回顾了他的传奇经历,从1904-1988,世纪初,以...

评分最近看完了《第三帝国的兴亡》作者夏伊勒的自传--《二十世纪之旅》。他以自己生活、采访的亲身经历,回顾了二十世纪很多重大的历史事件。虽然部分章节略有些啰嗦,但是内容非常鲜活。特别是讲述二战开战前到不列颠之战为主的中卷,最为精彩。读完我有个非常真切的感受,就是作...

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有