具体描述

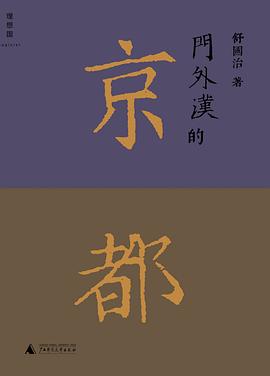

舒国治

一九五二年生于台北。原籍浙江。是六十年代在西洋电影与摇滚乐熏陶下成长的半城半乡少年。七十年代初,原习电影,后注心思于文学,曾以短篇小说《村人遇难记》备受文坛瞩目。一九八三至一九九〇,七年浪迹美国,此后所写,多及旅行,自谓是少年贪玩、叛逆的不加压抑之延伸。而文体自成一格,文白相间,简淡中深富雅韵,论者咸认与他的清简度日有关。常人忽略的清苦生活之美,最受他无尽窥探与咏颂。

著有《理想的下午》《门外汉的京都》《流浪集》《台北小吃札记》《穷中谈吃》等。

他说的竹篱茅舍,

他说的流水长墙,

诸多游赏,

被公认是写京都书里最有见地的一本。

台北以外,舒国治唯一专书记录的城市行走指南

最任性自在的京都闲走札记

舒国治,台北奇人,梁文道眼中最会玩、最会讲故事的两个人之一,他似乎永远在路上,在城市的通衢小巷流连。浪迹美国七年,返台定居之后,唯一一去再去的城市,是京都。问他原因,他却怀疑答得上来。

一次又一次地在京都的巷弄流连,舒国治自嘲是京都的门外汉,不愿登堂入室,只在门外徘徊,却能看到常人忽略的风物景。在本书中,他记下雨天的京都,也一一描摹京都的黎明、水、氧气、旅馆,以及他认为京都最大的资产——山门与长墙,感叹京都就是一个大公园,而你并不急着找出口,甚至假想“倘若老来,在京都”。

他也试着回答为什么是京都:为了“作湖山一日主人,历唐宋百年过客”,为了竹篱茅舍,为了村家稻田,为小桥流水,也为大桥流水,为了山门长墙,为了氧气,甚至为了睡觉。但这些可以名状的东西,是否就是最后的答案,他自己也怀疑。我们最喜欢的人或物,往往说不出来理由,不是吗?

用户评价

##许久不读散文。拿起这本书,放佛是遇见十年前因口角而不再相见的老友,胸中勇气热流,然又有一丝纠结的尴尬。眼角的沧桑之中,埋着只有你我才能读懂的释然。 京都是怎样一座城市,我只能遥想。纵然作者已经尽其所能去描绘、去比你、去用贴心铁飞细节要把你魂魄中的一分半毫给勾...

评分 评分 评分 评分##感觉不值,重复的内容不少,而且照搬日文名字又不做解释,看的都是一知半解。方位指向不明,介绍都是一带而过,还不如去买本旅游指南来得详细呢。哼,卖那么贵,不值!

评分##舒老师文笔确实很一般。但生活状态是真好。看完订好了三月中去京都的旅程。

评分##这本书去日本前就买下来,随手看看,本打算为去京都预习一下,没想到愣是看不进去,许是因为人还没有踏足京都,无法感受京都的美。回家以后再次拿起,熟悉了那些地点,方才懂得门外汉之喜悦。遗憾的是由于时间的关系,很多有名的地方没有走到,也算是给下次的京都之行留下...

评分##这本书前前后后看了三遍,一遍是美文,一遍是信息,一遍是归来后的重温。门外汉三个字真是对京都最好的感受

评分##这本算不上舒国治的好书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有