具体描述

作 者:

出版社:

出版日期:201806

版 次:

页 数:0

ISBN :9787300256191

定价:288 元 本店价:187.2 元

折扣:【65】 节省:100.8 元

分类: →

货号:1766734

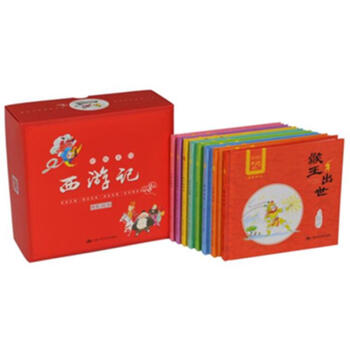

图书简介 《西游记》是我国古代首部浪漫主义长篇神魔小说,里面有耳熟能详的故事,有可恨又可爱的妖魔,更有神通广大的孙悟空,深受广大儿童的喜爱。

《新版美绘西游记》(精装AR版)精选出八个适合儿童阅读的经典故事,分别为:《猴王出世》《大闹天宫》《唐僧收徒》《万年人参果》《三打白骨精》《智斗黄袍怪》《大战红孩儿》《三借芭蕉扇》,希望通过新一代优秀插画家全新的演绎,让儿童读者在了解经典故事的同时,收获快乐和感动,领略中国古典文学名著的独特思想和艺术魅力。

更为难得的是,该套图书与国内一流AR技术公司合作,将四十余幅西游记故事画面进行了动态呈现,小读者在阅读之外可以在纸上看到孙悟空翻筋斗,妖怪们斗法……给阅读增添无趣乐趣!

本套读物画风可爱兼具美学趣味,文字浅显易懂长度适中,融入科技体验未来技术,适合4-8岁儿童亲子阅读或独立阅读。

《猴王出世》主要讲述孙悟空的来历,如何当上美猴王,拜师学艺以及龙宫借宝的故事,突出了孙悟空的聪明和本领高强。

《大闹天宫》主要讲述孙悟空擅改生死簿,到天庭任职以及大闹天宫的故事,情节一波三折,环环相扣,重点描绘了孙悟空的性格特点,为之后的故事埋下伏笔。

《唐僧收徒》主要讲述了观音菩萨寻找取经人和唐僧西行,收下孙悟空、猪八戒和沙僧三个徒弟的故事,介绍了西游记主要人物的来历和西天取经的背景,让小朋友对西游记故事有更完整深刻的了解。

《万年人参果》主要讲述了孙悟空在五庄观偷摘人参果,摧毁宝树并因此遇险的故事,故事中着重刻画了贪吃的猪八戒、胆大的孙悟空等人物形象。

《三打白骨精》主要讲述了白骨精三次变身,想要抓住唐僧,却三次被孙悟空识破并打死的故事,这个故事耳熟能详,书中生动地叙述了三打的过程,突出了人物之间的情感变化。

《智斗黄袍怪》主要讲述了唐僧在波月洞遇险,猪八戒请回孙悟空救出唐僧的故事,在跌宕的情节中展现出人物的性格特点和心理变化。

《大战红孩儿》主要讲述了孙悟空与红孩儿斗智斗勇的故事,故事通过西天取经的艰难反衬出孙悟空的智慧与坚韧。

《三借芭蕉扇》主要讲述了经过火焰山时,孙悟空三次向铁扇公主借芭蕉扇的故事。", 作者简介 周壑洋,原创绘本作家、插画家。自幼习画,酷爱读书。2007年毕业于北京印刷学院媒体艺术设计专业,多年来从事设计师、插画师工作。2013年开始原创绘本创作,代表作《山海夜行记》、《我眼中的酱色尼泊尔》、《流浪猫之歌》、《晚风之歌》、《霓虹灯到月亮的距离》等,现居北京,。个人微信公众号:洋子工作室。", 目 录 插图和节选

用户评价

最近读完的这本《全球通史简编》真的让人受益匪浅,它以一种极其宏大而又细致入微的视角,梳理了人类文明从蒙昧走向现代的漫长历程。作者的叙事功力非凡,他总能抓住历史发展的关键节点和核心驱动力,用清晰的逻辑将看似松散的事件串联起来,形成一个完整的历史脉络。我尤其欣赏它在全球视野下对不同区域文明的平等对待,没有固定的“中心”偏见,而是客观地展示了各地文化互动与碰撞的复杂性。书中对工业革命、两次世界大战以及冷战后格局的分析尤其深刻,那些曾经在教科书里被简单带过的重大转折点,在这里被赋予了更丰富的背景解读和更深远的意义。读完合上书本时,会有一种豁然开朗的感觉,对当前世界的诸多现象也多了一层历史的维度去审视,不再觉得它们是孤立无援的突发事件,而是历史长河中必然的产物。对于想快速建立起扎实世界史框架的读者来说,这本“简编”的效率和深度都是绝佳的选择。

评分这本新近出版的侦探小说《迷雾中的钟楼》完全超出了我对传统本格派推理的预期,它在保持了复杂精巧的谜题结构的同时,融入了大量对十九世纪末城市工业化背景下社会阶层矛盾的深刻描摹,使得故事的层次感极为丰富。作者叙事节奏的把控堪称一绝,开篇的宁静与随后发生的诡谲事件形成了强烈的反差,让人在不知不觉中被卷入其中,无法停歇。我尤其欣赏作者对环境氛围的营造,那种潮湿、阴冷、弥漫着煤灰和秘密的城市景象,简直能透过纸张散发出来。当真相逐渐浮现时,我甚至有些不忍心去揭开它,因为那种在迷雾中摸索、与凶手斗智斗勇的过程,远比最终那个逻辑严密的答案更为迷人。这本书的配角塑造也十分成功,每个人物都有自己的阴影和动机,即便是被排除在嫌疑名单之外的人,也为故事增添了必要的厚度和真实感,让人在合上书本后,仍久久回味那座钟楼下隐藏的复杂人性。

评分最近沉迷于一本关于古典哲学的译本——《亚里士多德论说文选》,那文字的密度简直令人咋舌,但每一次艰难的啃读,都伴随着知识被重新构建的喜悦。译者的功力在这本书中体现得淋漓尽致,面对亚里士多德那特有的严谨、层层递进的论证结构,译者成功地在保持原文逻辑严密性的同时,用相对现代且精准的中文术语将晦涩的概念清晰地传达了出来。我感觉这不像是阅读,更像是一场与两千多年前的智者进行的深度对话。特别是他关于“目的因”和“潜能与实现”的讨论,彻底颠覆了我过去对事物发展线性看法的刻板印象。虽然阅读过程需要极大的专注力,需要反复查阅注释,但这种智力上的挑战本身就构成了阅读的乐趣。它强迫我慢下来,去审视每一个概念的定义,去追溯每一个推论的起点,是对思维惰性的绝佳矫正。

评分这本《山海经异闻录》简直是中华神话的宝库,每一页都散发着古老而神秘的气息。作者的文笔流畅自然,仿佛有一双魔力之手,将那些遥远而奇诡的生物、磅礴的地理风貌,乃至那些令人唏嘘的传说故事,都栩栩如生地呈现在我们眼前。我特别喜欢他对细节的描摹,那些光怪陆离的怪兽,它们的名字、习性、栖息地,都被刻画得入木三分,让人忍不住想要翻遍地图,去探寻这些传说中的山川河流。阅读的过程中,我仿佛穿越了时空,置身于那个充满奇幻色彩的上古洪荒世界,感受着人与自然、神祇与妖兽之间错综复杂的关系。更难能可贵的是,它并非简单的故事堆砌,而是巧妙地将历史的碎片、文化的精髓融入其中,读完之后,对古代先民的想象力和世界观有了更深一层的理解。这本书的装帧设计也非常用心,那种沉甸甸的质感,配合着古朴典雅的插图,极大地提升了阅读体验,让人爱不释手,想要反复摩挲品味。

评分我对这本《时间里的建筑师:现代主义的兴衰》产生了强烈的共鸣,因为它不只是在谈论钢筋水泥和玻璃幕墙,它实际上是在探讨“人”与“空间”的关系,以及社会思潮如何塑造我们的居住环境。作者的笔触非常细腻,他没有停留在对柯布西耶或密斯·凡德罗这些巨匠的歌颂上,而是深入挖掘了支撑现代主义产生的社会理想——那种对效率、秩序和普适性的追求。通过对不同时期代表性建筑案例的剖析,我清晰地看到了乌托邦式的构想如何在现实的土壤中生根发芽,又如何在后来的批判声浪中逐渐式微。那些曾经被推崇为“未来”的建筑,如今很多已显露疲态,这种对比让人深思:我们究竟在用什么样的理念建造明天?这本书的配图质量极高,那些清晰的平面图和富有情感的现场照片,是理解建筑语汇不可或缺的工具,它们让枯燥的理论变得可以触摸、可以感受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有