具体描述

| 图书基本信息 | |||

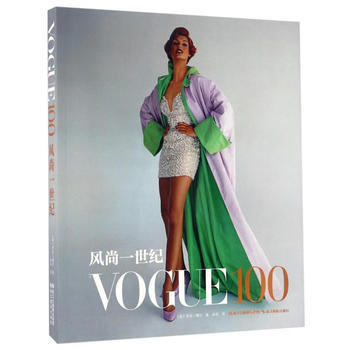

| 图书名称 | VOGUE 100:风尚一世纪 | 作者 | 罗宾·缪尔;朵朵 |

| 定价 | 128.00元 | 出版社 | 浙江摄影出版社 |

| ISBN | 9787551416825 | 出版日期 | 2017-10-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

《风尚一世纪》回顾了时尚、美容与人像摄影中重要的瞬间。书中既有广为人知的摄影作品,也有一些虽然不那么知名却精彩的照片,它们展现了塑造文化景观的那些面孔:从亨利·马蒂斯到弗朗西斯·培根,从卢西恩·弗洛伊德到达米恩·赫斯特,从玛琳·黛德丽到格温妮丝·帕特洛,从弗雷德·阿斯泰尔到大卫·贝克汉姆,从伊丽莎白女王到戴安娜王妃。此外,书中还有那些深刻影响了百年时尚的设计大师如迪奥、加利亚诺、圣洛朗、麦昆、韦斯特伍德等。由此,我们将看到20世纪女性审美与品位的变迁。 |

| 作者简介 | |

| 罗宾·缪尔(RobiMuir),是英国版《Vogue》杂志的特约编辑,也是一位摄影学者。他在英国国家肖像艺廊、维多利亚与阿尔伯特博物馆、伦敦博物馆和美国耶鲁英国艺术中心策划过大型展览。他的著作包括《影响之下:约翰·迪金、摄影和索霍区的诱惑》(2014年)、《Vogue模特》(2013年)、《Vogue封面》(2009年)、《镜头下:斯诺登伯爵和英国艺术世界》(2007年)、《诺曼·帕金森:时尚人像》(2004年)、《Vogue中的人物》(2003年)、《看不见的Vogue》(2002年)和《大卫·贝利:追逐彩虹》(2001年)。 |

| 目录 | |

| 序一 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的封面设计简直就是一场视觉盛宴,那种厚重感和质感,拿在手里就仿佛触摸到了历史的脉络。每一次翻阅,都像是一次穿越时空的旅行,让我对时尚这个概念有了更深层次的理解。它不仅仅是关于那些光鲜亮丽的T台瞬间,更是对那个时代社会风貌、女性地位变迁的细腻捕捉。我特别欣赏作者在叙事中那种不动声色的力量,不煽情,却能让人在细节中感受到时代洪流的汹涌。比如,某个特定年代的裙摆长度变化,背后折射出的其实是女性自主意识的觉醒与社会规范的松动,这种将宏大叙事融入微观时尚元素的功力,着实令人拍案叫绝。读完之后,你会发现,时尚史远比我们想象的要复杂和深刻,它是一面映照人类文明进程的棱镜,折射出每一个十年独特的精神面貌和审美取向。这本书的排版和用词也极具考究,即便是那些看似枯燥的历史记载,也被文字的魔力化腐朽为神奇,让人欲罢不能,恨不得一口气读完。它无疑是那种值得收藏、反复品读的经典之作,每次重读都会有新的感悟。

评分我必须得说,这本书的深度远超我最初的预期。原本以为会是一本相对轻松的时尚画册,结果却拿到了一部兼具学术严谨性和大众可读性的杰作。它巧妙地平衡了艺术鉴赏与社会学分析,让我这个对时尚史不太了解的“门外汉”也能迅速跟上节奏,并且被其中蕴含的文化张力深深吸引。作者对于不同时期时尚风格背后的文化基因有着惊人的洞察力,从战后的实用主义到嬉皮士运动的自由奔放,再到九十年代极简主义的回潮,每一种风格的兴起与衰落,都被置于其特定的历史语境中进行剖析,逻辑清晰,论证有力。尤其值得称赞的是,书中对那些被主流叙事所忽略的边缘群体时尚表达的关注,这种包容性和多维度的视角,极大地拓宽了我们对“时尚”一词的定义。阅读过程中,我常常需要停下来思考,去回味那些被巧妙嵌入文字中的文化典故和历史背景,这比单纯欣赏精美图片要来得更有价值和意义。这是一部真正能提升读者审美格局和历史视野的读物。

评分说实话,这本书的阅读体验非常“上瘾”,就像是打开了一个潘多拉的魔盒,里面装满了关于美学、权力、性别、阶级等一系列复杂议题的碎片,而作者就像一个高明的策展人,将这些碎片巧妙地组织起来,引导我们去探索它们之间的内在联系。每一次翻阅到一个新的十年,我的思维都会被强迫进入一种新的频道,去适应和理解那个时期人们的审美标准和生活哲学。这本书最厉害的地方在于,它从不把时尚视为空中楼阁,而是紧紧地扎根于当时的社会经济基础之上。例如,对两次世界大战期间服饰演变的论述,就清晰地展示了资源短缺和功能至上如何催生了全新的设计语言,那种实用与优雅的共存,令人深思。对于文字的运用,也体现出一种老派的优雅,句子结构复杂而富有韵律,读起来需要一定的专注力,但这恰恰是值得的,因为它给予了你远超快餐式阅读的满足感和智力上的回馈。

评分这是一部需要慢慢品的“茶”,而不是速食的“咖啡”。我倾向于在安静的午后,泡上一杯茶,在柔和的光线下,细细地揣摩书中的每一幅插图和每一段文字。它不仅仅是一部关于“穿什么”的书,更是一部关于“如何思考”的书。作者的叙事视角非常开阔,他/她似乎有一种魔力,能将看似不相干的艺术流派、政治事件、科技进步,都精准地编织进时尚的历史经纬中。特别是那些关于配饰和细节的论述,往往是点睛之笔,揭示了潮流背后不为人知的秘密。比如,某个领带结的打法在某个特定年份突然流行,背后可能牵动着一场微妙的权力游戏或文化冲突。这本书的价值在于,它教导我们如何用一种更具批判性的眼光去看待日常,去理解那些我们习以为常的视觉符号是如何被创造、传播和最终被历史所定义的。读完之后,你会发现,自己看街上行人的眼光都不一样了,充满了洞察力。

评分这本书的装帧设计本身就是一种艺术品,拿到手里就感觉分量十足,仿佛捧着一个时代的宝藏。纸张的质感、印刷的清晰度,都透露出出版方对内容应有的尊重。更令人惊喜的是,书中对关键历史时刻的呈现方式。它不是简单地罗列时间线,而是通过一些极具代表性的标志性瞬间,构建起一幅流动的时尚长卷。那些被选入的影像资料,即使跨越百年,其冲击力依然不减,仿佛能听到当时音乐的节奏,感受到人群的喧嚣。我尤其喜欢作者在描述那些标志性设计师的段落时所采用的叙事笔法,那种既有赞美又不乏批判的平衡感,使得人物形象立体饱满,而不是扁平化的神坛偶像。阅读体验是极其沉浸的,我常常会被那些充满生命力的旧日剪影所吸引,甚至能想象出穿着那些服装行走在大街上的行人的神态与步伐。这本书的价值,不仅在于它记录了时尚,更在于它记录了“人”是如何在时代的风潮中,用服装塑造自我,表达诉求的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有