具体描述

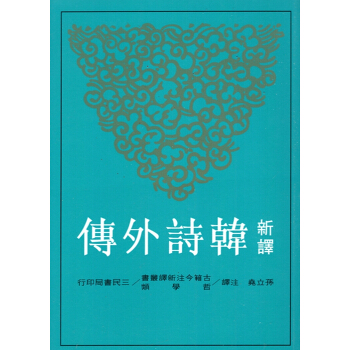

出版社:三民出版社

ISBN: 9789571453057

页数:393

装订:平装

开本:32k

系列:

语种:繁体中文

用户评价

这本书的翻译质量,可以说是令人眼前一亮的惊喜。我之前接触过一些古代文献的译本,很多时候都会遇到译者为了追求“雅”而用词晦涩难懂,或者为了追求“白”而丢失了原文的神韵和精准度。但这个译本的处理方式,高明之处在于它找到了一种绝佳的平衡点。译者显然对王安石的时代背景和思想体系有着深刻的理解,所以他在处理一些关键的政治、哲学名词时,既保留了其历史的厚重感,又用现代汉语进行了精准的释义,让即便是初次接触这些典籍的读者,也能顺畅地理解其核心要义。特别是那些诗词部分,译者似乎也花了大心思,不仅仅是字面意思的转译,更是在努力捕捉那种诗歌特有的节奏和意境,虽然古诗的魅力难以完全复刻,但能做到这种程度,已经非常难得了。阅读过程中,我时不时会停下来,对比原文和译文,感受到译者在‘信’、‘达’、‘雅’之间做出的精妙取舍,让人由衷地敬佩。

评分这本书的价值,远超出了其本身的定价。对于一个长期关注宋代历史与文学的人来说,手边常备一本权威、易读的王安石选集是至关重要的。过去,我可能需要同时参考好几本厚重的全集或研究专著才能拼凑出比较完整的形象,但这本书的出现,极大地简化了我的资料搜集和阅读流程。它成功地将晦涩的历史语境和精妙的文学表达熔于一炉,提供了一个极佳的“中转站”。我可以将它作为入门时的第一本读物,快速建立起对王安石思想体系的宏观认知;同时,它也可以作为案头工具书,在阅读其他宋代史料时,随时可以拿出来核对和参考他本人的原著论述。可以说,它兼具了学术的严谨性和普及的可读性,成功地在严肃研究与大众传播之间架起了一座坚实的桥梁,对于推广这位历史人物的全面认识,贡献是不可估量的。

评分从内容的编排结构上来看,这本选本的设计思路非常清晰且富有逻辑性。它并非简单地按照时间顺序堆砌作品,而是似乎根据王安石不同时期的思想侧重和文学贡献进行了一次精心的梳理和分类。开篇往往会选取一些奠定其思想基础的论述性文章,作为引子,让读者快速进入状态。随后,则按照政治改革的脉络、文学创作的阶段,以及他与同僚、友人的往来书信等维度进行划分,这种结构安排极大地便利了读者进行体系化的学习和研究。它不像是那种随便抓几篇凑数的选集,更像是一份精心策划的导览图,引导读者逐步深入地了解这位复杂而伟大的历史人物。更值得称赞的是,编者在关键篇章后附带的简短注释和背景介绍,虽然篇幅不长,但信息密度极高,能有效地帮助读者扫清阅读障碍,提升了阅读的效率和深度,这对于严肃的阅读者来说,无疑是极大的福音。

评分这本书的装帧设计实在没得挑,初拿到手时,那触感就让人眼前一亮。封面材质很有质感,不是那种廉价的光面纸,摸上去有点微磨砂的感觉,拿在手里分量也恰到好处,透露出一种厚重而又精致的书卷气。我特别喜欢他们对字体和版式的处理,宋体用得典雅大气,既保证了阅读的清晰度,又充满了传统韵味。内页的纸张选得也很有品味,米白色的纸张不伤眼,即使长时间阅读也不会感到疲惫,油墨的浓淡处理得非常到位,页边距和行距的留白也处理得相当得体,使得整本书看起来非常舒展、透气,读起来简直是一种享受。这种对细节的极致追求,让我感觉出版方是真正懂得如何尊重和呈现经典文献的。翻开书页,就能闻到一股淡淡的书墨香,这种感觉,比起电子阅读带来的冰冷感,要温暖太多了,也更容易让人沉浸其中。这本书的装订也非常牢固,可以完全平摊,即便是读到书的中间部分,也不用费力去按压书脊,这一点对于精读细品的读者来说,简直是太重要了。

评分我这次购买的其实是“二版”,我对版本的更迭总是抱有一种好奇心。通常来说,再版的修订,要么是修正一版中遗漏的小错误,要么是加入一些新的研究成果来丰富内容。从我试读的几章来看,这次的“二版”确实在细节上做了打磨。我发现一些之前版本中可能存在的标点符号的微调,以及一些史实背景的补充说明都得到了优化,使得整个文本的准确性又上了一个台阶。这种对自我要求的不断提高,正是优秀出版社的标志。而且,我留意到,这次的选文在广度上似乎也略有拓展,除了那些耳熟能详的代表作,还加入了一些相对冷门但同样能体现其心路历程的片段,这让那些已经熟悉王安石核心作品的读者,也能从中发现新的阅读乐趣和研究角度。可以说,这个“二版”并非敷衍了事,而是真正意义上的迭代升级。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[B045]新譯景德傳燈錄(上/中/下不分售) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29632934538/5b3075ceN9858075f.jpg)

![[B045]新譯水經注(上、中、下) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29633110466/5b307813N39c70e54.jpg)

![[B045]新譯閱微草堂筆記(上、中、下)(平) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29633646017/5b307cd7Nee6733a1.jpg)

![[A332] 武士與旅人 續科學筆記 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29633692107/5b307d27Ne5a9d2ff.jpg)

![[B045]新譯左傳讀本(上、中、下)(平)(二版) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29633986243/5b307f39N6d8b96de.jpg)

![[A332] 當數學遇見文化 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29634024562/5b307fa1Nc8c12969.jpg)

![[B065]新譯駱賓王文集(平) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29635251626/5b3086a8N0858d671.jpg)