具体描述

基本信息:

商品实拍: |

用户评价

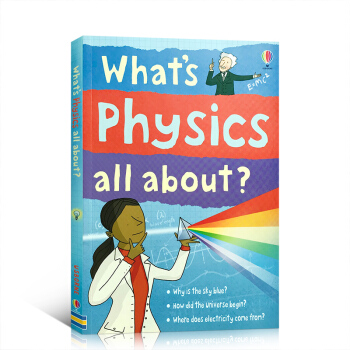

这本书的语言风格简直是教科书级别的“去专业化”示范!它完全避开了那些拗口的专业术语,转而使用了一种非常贴近孩子生活经验的比喻和类比。比如,当解释引力的时候,它可能不会提到“万有引力定律”,而是描绘成一个巨大的、看不见的“橡皮泥”在互相拉扯。这种处理方式,让抽象的物理概念瞬间具象化了。更令人称道的是,作者在遣词造句上展现出的那种诙谐幽默感,时不时会冒出一些让人会心一笑的文字游戏或俏皮话,使得阅读过程全程保持着轻松愉悦的氛围。阅读体验是沉浸式的,就像是听一位知识渊博但又风趣幽默的爷爷在壁炉旁给你讲故事。这种亲切感是很多硬邦邦的科学读物所欠缺的,它成功地拉近了科学与普通孩子之间的距离,让他们觉得物理学并非遥不可及的高冷学科。

评分这本书的装帧设计简直可以用“匠心独运”来形容。无论是从封面的触感,到内页的排版留白,都体现出对读者体验的极致考量。我特别注意到,作者似乎非常注重“留白”的艺术,页面上文字和图像的分布绝不拥挤,留出了足够的空间让读者的目光可以自由呼吸,这对于需要高度集中注意力的儿童科普书来说至关重要。书本的装订也非常结实,即便是被反复翻折,书脊也不会轻易松脱,这对于经常被孩子“粗暴对待”的图画书来说,是一个巨大的加分项。而且,书本的整体尺寸设计得恰到好处,既方便孩子的小手抓握,又保证了插图的展示效果不会打折扣。这体现了一种对阅读工具本身的尊重,让阅读行为本身成为一种享受,而不是负担。

评分这本精装绘本的色彩运用简直太抓人了!封面那种深邃的星空蓝搭配着跳跃的亮黄色,一下就把我的好奇心完全勾住了。内页的插图质量也高得惊人,完全不是那种敷衍了事的卡通风格,每一页的构图都像是一幅精心设计的艺术品。我尤其喜欢作者在表现那些宏大概念时所采用的视觉隐喻,比如用流动的线条来描绘能量的传递,或者用不断膨胀的气泡来解释宇宙的起源。这种细腻的处理方式,让那些原本可能枯燥的科学原理变得鲜活而富有诗意。即便是成年人来看,也会被这精美的视觉体验所震撼,更别提那些正在培养审美和观察力的孩子们了。那种翻阅实体书的触感也非常好,纸张的厚度和韧性都透着一股“耐读”的气息,绝对是那种可以被反复翻阅,甚至可以当做传家宝珍藏起来的书籍类型。这本书在视觉传达上所下的功夫,完全超越了一本普通的科普读物应有的水准,更像是一次视觉盛宴。

评分从内容的广度来看,这本书展现出了一个非常宏大且令人惊叹的知识体系构建能力。它似乎并没有局限于某一个特定的物理分支,而是像搭积木一样,小心翼翼地从微观粒子、能量形态的转换,一直延伸到宏观的宇宙尺度和时间概念。最让我印象深刻的是,它在不同的概念之间搭建了清晰的逻辑桥梁。例如,对“运动”的阐释,会自然而然地导向对“力”的理解,而“力”的概念又进一步解释了行星的轨道。这种结构化的知识梳理,培养的不仅仅是知识的记忆,更是科学思维中的“关联性”和“系统性”。它引导小读者明白,我们周围的世界并非由孤立的事件组成,而是由一套相互关联的、可以被理解的规律所支配的整体。这种建立世界观层面的认知,比记住几个公式要宝贵得多。

评分我发现这本书的叙事节奏控制得极为高明,它不像很多科普书那样,急于把所有的知识点一股脑地塞给读者,反而采取了一种非常人性化的、循序渐进的引导方式。开篇的几页似乎只是在描绘我们日常生活中常见的现象——比如影子是如何形成的,或者为什么天空是蓝色的。它用一种近乎哲学的口吻,轻轻地抛出问题,然后耐心地铺垫,直到读者自己产生“为什么会这样?”的疑问。这种设置极大地激发了孩童天生的求知欲,而不是被动接受信息。我观察到,我的小侄女在阅读时,她不是在“读”文字,而是在跟着作者的思路进行一次小小的“侦探之旅”。每一次知识点的揭示都伴随着一种“啊哈!”的顿悟感,这种自我发现的学习过程,远比死记硬背要有效得多,也更有趣。作者的智慧就在于,他懂得如何将复杂的概念拆解成一个个可以被孩子轻松消化的、充满趣味性的“小故事”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![穷查理宝典:查理·芒格智慧箴言录 [Poor Charlie's Almanack] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11993588/5adc7662N19ee2dbb.jpg)