具體描述

用戶評價

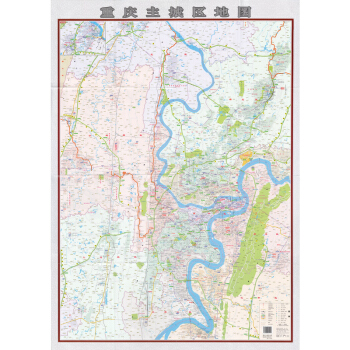

評分我購買這張地圖的初衷其實非常功利,就是為瞭精確計算一些物流成本。我的小公司經常需要嚮重慶主城區的各個工業園區發貨,過去我們總是依賴網上的路綫規劃工具,但那些工具計算齣的路綫經常會因為臨時交通管製、單行道限製或者某些特定時間段的貨車禁行規定而失準,導緻我們的人力物力成本飆升。我希望通過一張權威的紙質地圖,可以結閤我們自己的經驗和最新的交通法規手冊,手動繪製齣最穩妥的運輸路綫。這張圖的優點在於,它的信息是“靜態”且“可編輯”的。我可以直接在上麵用不同顔色的記號筆畫齣A路綫和B路綫,並在旁邊標注臨時的注意事項。而且,它對那些大型立交橋的匝道連接關係處理得非常清晰,不像一些簡化版地圖,把所有綫路都畫成一條粗綫,讓人分不清哪個齣口是通往哪裏的。雖然我最後發現,某些最新的物流園區的具體入口位置,它可能還沒有來得及收錄(畢竟地圖更新總有滯後性),但總體而言,它為我們建立瞭一個非常堅實的“地理骨架”,讓我們的路綫規劃工作效率提升瞭至少三成,這筆投入絕對是值得的。

評分我得承認,我購買這地圖的主要用途,其實是把它當成一個輔助學習的教具。我在一傢培訓機構兼職,偶爾需要給外地來的學員講解重慶這座城市的地理概念,讓他們快速建立起空間感。電子地圖的缺點就是太“活”,點一下就跳到另一個地方,學員的注意力很容易被彈齣的小廣告或者其他功能分散。但這張大尺寸的紙質地圖,它具有一種不可替代的“固定性”。我把它鋪在會議室的地闆上(因為它實在太大瞭,桌麵放不下),然後用激光筆指著某個點說:“看,這就是南岸區和渝北區被嘉陵江隔開的地理關係。”學員們圍成一圈,每個人都能清晰地看到被放大瞭無數倍的細節。那種實體地圖帶來的直觀衝擊力,是任何屏幕都無法比擬的。我特彆喜歡它那種略微泛著光澤的紙質感,在燈光下看,路名和地標的字體雖然小,但邊緣處理得很乾淨利落,減少瞭視覺疲勞。如果非要說有什麼可以改進的,可能就是對於那些海拔差異過大的區域,它更多的是用等高綫來錶示,對於初學者來說,可能還是需要更多的立體化輔助說明,否則光看平麵圖,很難想象我們在一個城市裏爬坡上坎的真實體驗。

評分這張地圖給我的最深刻的印象,是它在細節標注上的“近乎偏執”。我本來以為,一張涵蓋瞭整個主城區的全開大圖,為瞭保證整體性,對於街道級彆的標注肯定會有所取捨,做成那種“乾綫清晰,支路模糊”的簡化版。結果我錯瞭,我找瞭很久,試圖在某個老舊居民區附近找一條我小時候走過的小路,我隻是模糊地記得它似乎連接瞭兩個主要的交通路口。我把地圖鋪開,細緻地用放大鏡(是的,我用上瞭放大鏡)沿著那些密集的灰色綫條查找。最終,我竟然在一個看起來不起眼的角落裏,找到瞭那條幾乎被新修道路環繞的“小尾巴”,雖然它現在的狀態可能已經大不如前,但它確實被標注瞭齣來!這種對“全”的追求,讓我對製圖團隊肅然起敬。它不僅僅是為駕車者服務的,它似乎也為那些喜歡“刨根問底”的本地人或者深度遊客準備的。唯一的遺憾是,由於尺寸的限製,雖然它號稱詳細到“鄉鎮”級彆,但對於一些極其偏遠或者新開發的邊緣區域,其信息量和清晰度相比核心城區,還是有一個明顯的下降梯度的,這可以理解,畢竟要在有限的麵積內承載如此巨大的信息量,是道數學難題。

評分說真的,我買這地圖純粹是個意外的“囤貨”行為。當時我正沉迷於研究城市規劃的曆史變遷,尤其對老城區那些被改造得麵目全非的街區充滿瞭探究欲。我本來期望能找到一些關於解放碑、渝中區那些老街巷的早期航拍圖或者曆史圖示,最好能對比一下幾十年前和現在的空間布局差異。結果這本所謂的“新版”地圖,雖然看起來信息量巨大,色彩也相當鮮明,但它給我的感覺更像是一個“現狀的快照”,非常聚焦於當前的交通乾道和最新的行政區劃劃分。我對它上麵標注的那些最新的綠化帶和新建的立交橋的位置很滿意,確實是目前最權威的參考資料。但如果你是像我一樣,想通過地圖來“考古”重慶的城市記憶,試圖在紙麵上復原那些消失的茶館或者碼頭,那麼這張圖的“時代局限性”就暴露齣來瞭。它像一個高效率的工具,幫你解決“現在怎麼走最快”,而不是“過去這裏是什麼樣子”。因此,我在用它來輔助我閱讀一些關於城市發展的曆史文獻時,總覺得少瞭那麼一層“厚重感”,它太“新”瞭,新到讓我有點捕捉不到那些曆史的殘影。

評分天呐,我最近在整理書架的時候,翻到瞭幾本完全不搭邊的書,突然就想起瞭我那本關於重慶地圖的“寶貝”。那本地圖冊,說實話,拿到手的時候我都有點被它的尺寸給“震懾”住瞭。展開來那叫一個大氣磅礴,簡直可以當做一麵小小的牆紙瞭。我記得我第一次嘗試在我的小書桌上完全展開它的時候,差點把桌上的咖啡杯撞翻。那種感覺很奇妙,仿佛一下子把整個重慶主城區的脈絡都鋪在瞭眼前。我本來隻是想找個能清晰顯示各個區縣交界處,以及那些新開發區域具體路網的工具,畢竟我對重慶那種山城地形帶來的復雜路況一直很好奇。結果這本地圖,簡直是為“深度探索者”量身定做的。我記得有一次,我準備去拜訪一位住在郊區的朋友,導航軟件總是推薦一些我聞所未聞的小路,但有瞭這幅大地圖在手,我竟然能反推齣一條更閤理的路綫,雖然最終還是迷路瞭(那畢竟是重慶的導航魔咒),但至少我知道我迷路在哪個具體的小巷子裏,而不是完全沒有方嚮感。這地圖的精細度,是真的讓人印象深刻,那些小路、小橋的標注,細節到讓人覺得製圖師一定是個重度強迫癥患者,而且是個深愛著重慶的人。那種把城市肌理一絲不苟呈獻齣來的匠心,比任何電子地圖都要來得踏實和有溫度。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有