具体描述

用户评价

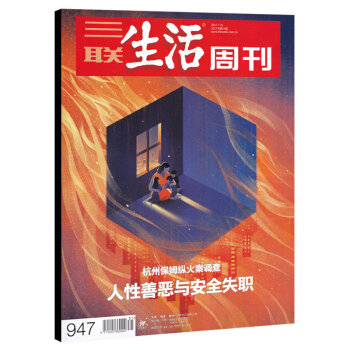

我一直都很喜欢《三联生活周刊》的阅读体验,它总能提供一种不同于寻常媒体的视角和深度。这次的“人性善恶与安全失职”这个主题,让我对“人性”本身有了更深的思考。我们总以为自己了解人性,但往往在极端事件面前,我们才会发现人性的复杂和不可预测。是环境塑造了人,还是人性的某些固有特质导致了悲剧?这个问题的答案,或许永远没有定论,但对这个问题的探讨本身,就具有重要的意义。我希望这期杂志能够通过对案件的深入剖析,展现出人性的多面性,既有善良的光辉,也有阴暗的角落。同时,它所提出的“安全失职”也让我警醒,在我们享受现代生活便利的同时,是否也忽视了隐藏在背后,本应由各方承担的安全责任?我期待这期杂志能够给我带来启发,让我对人性有更深刻的理解,并对社会的安全保障有更清醒的认识。

评分不得不说,《三联生活周刊》的深度调查能力依旧令人惊叹。仅仅是“安全失职”这个词,就足以引发我的高度关注。在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,我们似乎越来越依赖于各种所谓的“安全网”来保护自己,但一旦这张网出现漏洞,后果往往是灾难性的。这次的“杭州保姆纵火案”,无疑就是一次血淋淋的教训。我在想,除了直接的责任人,还有哪些环节、哪些制度存在失职?是物业的管理缺失,是社区的安全隐患排查不到位,还是相关的法律法规不够完善?我希望这期杂志能够揭示出那些隐藏在事件表面之下的系统性问题,让我们看到,保障生命安全并非一日之功,需要的是全社会共同的努力和高度的警惕。那种“事不关己高高挂起”的心态,或许正是导致悲剧发生的温床。这期杂志的报道,或许能让我们更加审视身边的安全隐患,也能够促使相关部门进行更深刻的反思和改进,让类似的悲剧不再重演。

评分这本《三联生活周刊》的封面设计就充满了故事感,一个孩子在火焰中挣扎的画面,虽然抽象,却足以让人感受到事件的冲击力。“人性善恶”这个议题,总是在极端事件中被放大检视,而“安全失职”则直接指向了社会运作的痛点。我尤其好奇的是,杂志将如何处理“人性善恶”和“安全失职”这两个看似独立的议题,却又紧密关联的探讨。在我看来,人性的善恶往往会影响到责任的承担,而安全失职则可能为恶的发生提供了土壤。我会非常关注杂志中对于个体动机的剖析,以及对于体制性失误的梳理。是什么让一个保姆从一个普通人变成一个极端施暴者?在这背后,社会又扮演了怎样的角色?我希望这期杂志能提供一些我未曾想到的角度,引发我对于社会责任、个体道德和安全意识的更深层次的思考,而不仅仅是停留在对事件的道德谴责上。

评分这期《三联生活周刊》真是触动人心,特别是关于“人性善恶”这个宏大的主题,读来让人百感交集。虽然我还没有细细读完,但仅从封面和目录的几个关键词,就已经能感受到作者们深入骨髓的挖掘。人性究竟是本善还是本恶?这是一个自古以来哲学家们争论不休的问题,而社会事件,尤其是那些极端的、令人发指的事件,似乎总是能成为检验这一命题的试金石。我一直在思考,是什么样的环境,什么样的经历,会将一个人推向极端,让他做出违背常理、甚至泯灭人性的事情?是童年的创伤,是长期的压抑,还是社会环境的冷漠?这本杂志似乎给了我们一个切入点,去观察、去理解,而不是简单地去评判。我期待杂志中的文章能够通过具体的案例,细致入微的分析,让我们看到人性复杂的光谱,那些闪烁着微光的善意,以及潜藏在阴影中的黑暗,它们是如何交织在一起,塑造了最终的行为。这不仅仅是一次对热点事件的回顾,更是一次对我们自身,对我们所处社会的深刻反思。

评分这本杂志的选材总是那么及时且具有话题性。围绕着“杭州保姆纵火案”展开的调查,无疑触及了当下社会最敏感的神经。作为一名普通读者,我最关心的是案件背后的真相,以及它所折射出的社会问题。我知道《三联生活周刊》一向以其严谨的报道风格著称,相信这次的调查也不会例外。我期待看到他们如何抽丝剥茧,还原事件的来龙去脉,分析人物动机,以及探讨由此引发的一系列社会现象。比如,在大城市中,雇佣家政服务人员的风险和保障问题,社区邻里关系的安全隐患,以及舆论在审判中的作用等等。这些都是我们日常生活中可能遇到的,却又常常被忽视的问题。这期杂志,或许能帮助我们更清晰地认识到这些问题的存在,并引发更广泛的讨论,最终推动社会的进步。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有