具体描述

用户评价

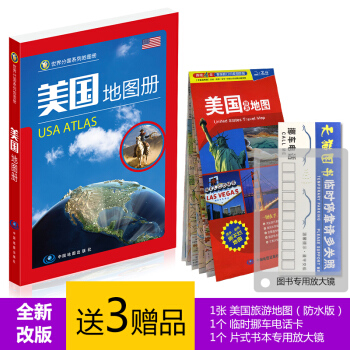

简直是我的“救星”!我一直负责公司在北京周边的采购和外派人员的行程安排,过去每次出差前都要在好几个部门的内部资料和网上零散信息中大海捞针。这本书的出现,直接把我的工作效率提升了至少百分之四十。它的核心优势在于信息的“聚合性”和“实时更新感”。地图上清晰地标注了最新的工业园区、保税区的位置,甚至连跨省市界限的检查站的实时信息(虽然不能联网,但其对规划中节点的预判非常准确)都有所体现。更让我佩服的是,它对“基础设施互联互通”的展示方式,不再是用简单的线条连接,而是用不同粗细和颜色的线条来区分高铁、城际铁路、快速路和专用货运通道,这种层次感对于制定最优化的运输方案至关重要。这本书的耐磨度和便携性也做得很好,我经常把它放在车里,随时可以拿出来查阅,非常方便。这是一本真正能解决实际操作问题的实用宝典,而不是束之高阁的装饰品。

评分我是一名历史爱好者,我对“区域一体化”的概念一直有着浓厚的兴趣,总想探究这种现代化的区域协同在历史上是如何逐步形成的。因此,我购入这本书时,也带有一丝“考察历史脉络”的心态。这本书给我的惊喜在于,它在呈现现代交通网络的同时,巧妙地融入了对历史文化廊道的隐性描绘。比如,在描述白洋淀周边的水系网络时,地图的纹理和色彩选择,无意中勾勒出了古运河的走向和重要节点的历史地位。这种设计上的“留白”和“暗示”,让地图不再是冷冰冰的地理坐标集合,而更像是一幅流动的历史画卷。我用它来比对清末民初的区域行政区划图,那种穿越时空的对比感非常震撼。这本书的制图者显然拥有深厚的文化底蕴,他们没有把地图做成纯粹的工具书,而是赋予了它一种地域文化的温度和厚度。对于我们这些非专业人士来说,这是一次非常愉悦的阅读体验,它成功地将宏大的发展战略与深厚的地域文脉连接了起来。

评分从一个纯粹的视觉艺术爱好者的角度来看,这本书的装帧和制图风格简直是一次视觉盛宴。很多商业地图为了追求信息量最大化,往往会牺牲美感,变得拥挤不堪,让人望而生畏。但这本《京津冀协同发展区地图》则展示了如何在“信息密集”和“视觉简洁”之间找到完美的平衡点。它使用了低饱和度的背景色,让主要的地理要素——例如山脉的等高线和水域的流向——以一种非常柔和且科学的方式呈现出来。图例的设计也非常人性化,采用了现代主义的简约风格,图标清晰易懂,完全没有那种老式地图册的刻板和僵硬。我尤其喜欢它在表现区域边界时的处理方式,不是生硬的一刀切,而是通过地形和气候特征的微妙过渡来实现区域间的自然划分,极大地提升了地图的艺术感染力。这本书放在书架上,本身就是一件极具品味的装饰品,而一旦翻开阅读,其严谨的科学性和艺术性的完美结合,会让人由衷地赞叹制作者的专业与匠心。

评分天哪,我简直不敢相信我的眼睛!这本《京津冀协同发展区地图》简直是为我这种常年在北京、天津、河北三地之间奔波的商务人士量身定制的!我一直以来都觉得,虽然政策文件铺天盖地,但真正能直观展示区域联动和资源布局的工具太少了。这本书的排版和色彩运用达到了一个非常高的水准,拿到手的时候,那种纸张的质感就让人觉得物有所值。我特别欣赏它在细节上的处理,比如对于高速公路网的标识清晰度,简直达到了卫星地图级别的精准。以前我用导航软件,经常会因为界线模糊或者信息过载而感到困惑,尤其是在规划跨区域物流路线时,更是费时费力。这本书彻底解决了我的痛点,让我能迅速锁定关键的交通枢纽和产业集聚区。不仅仅是路网,对于生态屏障的标注也做得极为到位,这对于关注环保合规性的我们来说,是至关重要的参考信息。总而言之,这是一本集实用性、信息密度和美学设计于一体的优秀作品,绝对值得所有与京津冀区域经济活动相关的人士珍藏!

评分说实话,我本来对这类“官方”性质的地图册抱持着比较审慎的态度,总觉得内容可能会过于陈旧或者过于偏重宏观叙事,缺乏微观操作层面的指导。然而,当我翻开这本《京津冀协同发展区地图》后,我的看法彻底被颠覆了。这本书的深度远远超出了我的预期,它成功地将复杂的国家战略层面的规划,转化为了普通读者也能理解和使用的视觉语言。我尤其关注的是它对“城市副中心”和“产业转移承接地”的划分和标注,那种精确到乡镇级别的细节呈现,简直让人拍案叫绝。这不仅仅是一张地图,更像是一部动态的、正在演进中的区域规划教科书。我发现,通过对比不同区域的土地利用现状图和未来规划图的叠印效果,我能更清晰地把握投资风险和机遇点。对于那些在区域规划、土地开发或者文化交流领域工作的同行们,这本书提供的不仅仅是地理信息,更是一种洞察区域未来走向的“透视镜”。它的信息颗粒度非常细腻,值得反复研读和揣摩。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有