具体描述

用户评价

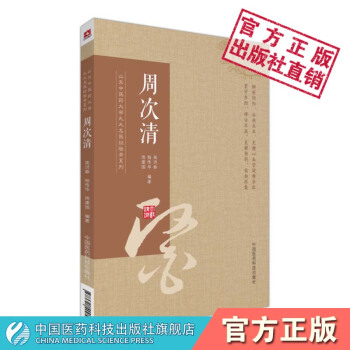

坦白说,最初是被“九大名医”的名头吸引,以为会是一本高高在上、难以企及的学术著作。但读下来才发现,这本书的魅力在于它的“接地气”和“实用性”。它仿佛是一次与这些医学泰斗的零距离对话,他们不仅分享了精湛的医术,更传递了宝贵的医德和行医理念。书中不乏一些非常细微的生活起居、饮食禁忌的建议,这些看似微不足道,却是名老中医们在长期的临床实践中总结出的,能够事半功倍、辅助治疗的重要环节。 尤其令我印象深刻的是,书中有一位名医在治疗顽固性失眠时,并没有一味地开安神药,而是花了大量的篇幅强调“审其情志,调其心神”,深入分析患者的心理压力、情绪波动对睡眠的影响,并提出了多方面的心理疏导和生活方式调整的建议。这种“治未病”的思想,以及将心理健康与生理健康融为一体的治疗模式,让我耳目一新。它让我明白,中医的博大精深,远不止于方药,更在于对生命整体的关照和调理。这本书让我看到了中医“治病求本”的真正内涵,也让我开始重新审视自己的生活方式,希望能从中获益。

评分说实话,这本书不仅仅是一本医学著作,更像是一份沉甸甸的礼物,一份来自过去的智慧和经验的馈赠。它让我看到了中医传承的脉络,也让我感受到了医学的温度。书中那些朴实无华的语言,却蕴含着深厚的功力,让我受益匪浅。 我尤其欣赏书中对于“临证思维”的培养。很多时候,我们学习中医,容易被固定的方剂和病名所束缚,而忽略了灵活的辨证和变通。这本书通过对大量真实病案的分析,教导我们如何观察、如何思考、如何判断,如何在复杂的病情中抓住关键。它并没有直接给出答案,而是引导我们去思考,去发现,去体会。这种“授人以渔”的方式,远比直接告诉我们“是什么”更有价值。这本书让我明白,学习中医,不仅仅是记忆知识,更重要的是培养一种医学思维,一种对生命的敬畏和探索精神。

评分如果说之前我对中医的认识是零散的、碎片化的,那么读完这本《周次清山东中医药大学九大名医经验录》后,我感觉自己仿佛搭建起了一个完整的知识框架。它就像是一本“武林秘籍”,将各路高手的绝学融会贯通,让我得以窥见中医的精髓。书中对于不同学派、不同流派的诊疗风格的对比和融合,更是让我大开眼界。 我特别喜欢其中关于“体质”的论述。很多时候,我们都希望找到一个万能的方子,但这本书告诉我,每个人的体质都是独一无二的,治疗也应该因人而异。书中通过大量的案例,展示了名老中医们是如何根据患者的体质特点,灵活运用各种治法,达到“因时、因地、因人、因病”的治疗原则。例如,在治疗咳嗽时,有的医生侧重于润肺止咳,有的则注重祛痰化饮,这些差异都源于他们对病机和体质的不同理解。这种深入的解析,让我彻底颠覆了对中医“千人一方”的刻板印象,让我认识到中医的个性化和精细化。

评分这本《周次清山东中医药大学九大名医经验录》最打动我的地方,是它真正做到了“言传身教”。书中的每一位名医,都像是站在我面前,用他们丰富的人生阅历和精湛的医术,娓娓道来。我尤其欣赏书中对于医案的呈现方式。它不是简单地罗列病名和处方,而是详细地记录了病人的初诊情况、病程进展、医生的问诊思路、遣方用药的理由,甚至包括病人服药后的反应和医生的调整策略。 比如,在讲述某位名医治疗慢性胃炎的案例时,书中详细描写了病人因为焦虑而导致食欲不振、腹胀嗳气的症状,以及医生如何通过疏肝理气、健脾和胃的方法,一点点帮助病人缓解不适。这个过程不是一蹴而就的,而是充满了反复的观察和精妙的调整。这让我意识到,中医的治疗过程,其实是一个与病人共同协作、不断探索的过程。书中的案例,就像是一面面镜子,让我看到了中医的智慧是如何在真实的临床环境中发光发热的,也让我对学习中医的道路有了更清晰的认识,不再感到迷茫。

评分这本书简直是打开了新世界的大门!作为一个对中医理论虽有耳闻但实践起来却总是不得其法的爱好者,我一直渴望能有更深入、更具操作性的指导。当我翻开这本《周次清山东中医药大学九大名医经验录》,那种感觉就像在茫茫大海中找到了灯塔。它不是那种枯燥乏味的理论堆砌,而是真正将名老中医们毕生的临床智慧和实践经验,以一种极具传承性的方式呈现出来。 我特别喜欢其中关于辨证论治的深入剖析。很多时候,我们学习中医,容易陷入“头痛医头,脚痛医脚”的误区,抓不住病机的本质。但这本书通过对九大名医不同病种、不同病程的诊疗过程的详细记录,清晰地展现了他们是如何从表及里、由浅入深地进行辨证分析,最终精准施治的。比如,在讲到某位名医治疗湿热痹证时,书中不仅列举了常用的方剂,更重要的是深入阐述了其用药的思路、剂量调整的考量、以及针对不同湿热程度和兼夹证的加减变化。这种“知其然,更知其所以然”的讲解方式,让我茅塞顿开,对中医的整体观有了更深刻的理解,也让我自己在家中尝试一些简单的调理时,多了几分信心和方向。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有