具体描述

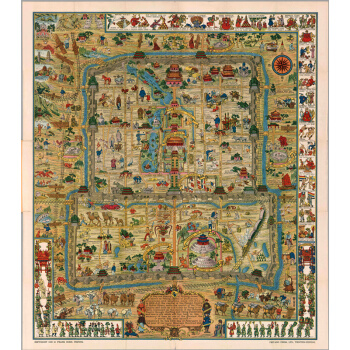

此地图于1936年由美国人Frank Dorn绘制,原名“A Map and History of Peiping”。作者Frank Dorn早年曾就读于美国圣弗朗西斯科艺术学院,曾经是美军驻华军事顾问团准将,参与过“驼峰计划”,官至准将。这张地图在当年还在出版界有过不小的影响。

地图的最大特点一是作者由手绘,二是非如一般专业地图由经纬、图标构成,而是绘有人物、动物、建筑、运输工具等,妙趣横生。在图上我们能看到1936年的高尔夫球场、18层地狱庙、开汽车的洋人与骑单车的国人相向而驰、各种古老的宗教礼仪场所与新式学堂医院并存。。。有意思的是,即使是个中国通,这位多先生依然认为国门打开后、洋化了的中国人之前的打扮,都是清人的样子,所以无论是各类佛像,还是被清军灭了国的明末帝崇祯,头上都加了顶清代式样的帽冠,崇祯非气活了不可。

用户评价

《北京风俗地图·1936年手绘》这本书,与其说是一本书,不如说是一扇时光胶囊,让我得以窥见一个已经远去的年代。打开书本,首先扑面而来的是一种历史的沉淀感,纸张的质感,文字的排布,以及那张充满时代气息的手绘地图,都将我带回到了那个遥远的1936年。 地图,是这本书最直观的魅力所在。它并非现代地图的精确到米,却以一种温情的手法,勾勒出了老北京的城市肌理。每一条蜿蜒的小巷,每一个熟悉的或者陌生的地名,都仿佛被赋予了生命,诉说着曾经的故事。我花了很长时间去研究这张地图,试图从中寻找那些曾经存在于我脑海中,却又模糊不清的城市印记。 紧随其后的文字,则将地图上的点点滴滴,化作了鲜活的市井生活。作者以一种细腻而生动的笔触,描绘了那个时代北京的风土人情。从衣食住行,到婚丧嫁娶,再到各种有趣的民俗活动,都如同电影画面般在我脑海中展开。我仿佛能听到集市上的叫卖声,看到街头巷尾的孩童嬉戏,感受到人们脸上淳朴的笑容。 尤其让我着迷的是书中对传统节日习俗的描写。那些曾经只在书本上读到的春节、元宵、端午、中秋等节日,在作者的笔下,焕发出了新的生命力。我看到了古老仪式中蕴含的文化传承,也感受到了人们在节日中所寄托的美好愿望。这些描写,让我对中华传统文化的博大精深有了更深的敬意。 这本书最独特的地方,在于它将地图和文字巧妙地融合在一起。地图提供了一个视觉的框架,而文字则填充了内容的血肉。这种阅读体验,让我仿佛变成了一个穿梭于历史长河的观察者,用最直接的方式去理解和感受那个时代的北京。这是一本真正能够触动人心的书,它让我更加热爱我的城市,也更加珍视那些在时光中逐渐远去的传统。

评分这本书,真的是让我沉醉其中,久久不能自拔。当我的指尖滑过那泛黄的纸页,仿佛能感受到岁月流淌的痕迹。书的标题“北京风俗地图·1936年手绘”就已经足够吸引人,而内容更是没有让我失望。首先,那幅手绘的地图,真的是绝了。它不是那种死板的、冷冰冰的,而是充满了生命力。每一笔线条都好像在诉说着一个故事,每一个标注都带着一份温情。 我喜欢它描绘的那些街头巷尾,那些曾经熙熙攘攘的市集,那些古老而充满韵味的胡同。地图不仅仅是地理的呈现,更是那个时代生活的一份珍贵记录。我能想象到,在那样的街头,会有怎样的叫卖声,会有怎样的笑语欢声,会有怎样的市井百态。书中的文字,更是将这些画面一点点地具象化,让我仿佛置身其中,亲身去感受那个年代的氛围。 那些关于风俗的描写,简直就像看一部老电影。从人们的日常生活,到重要的节日庆典,再到人生中的大事,比如婚丧嫁娶,作者都以一种非常生动、贴近生活的方式来呈现。我特别着迷于那些关于节日的描写,比如春节,不仅仅是简单的吃饺子放鞭炮,还有那些繁复而充满寓意的仪式,让我看到了传统文化中蕴含的深厚底蕴。 这本书最打动我的地方,是它所传递的那种温度。它不是冷冰冰地陈述事实,而是用一种充满感情的笔触,去描绘那个时代的北京,去讲述那些生活在那里的人们的故事。每一个细节,无论是人物的穿着打扮,还是他们的生活习惯,都让我感受到那个时代的独特魅力。 这是一本能让人静下心来,慢慢品味的書。它不仅仅是关于北京的风俗,更是关于一个时代的生活方式,一种文化传承,一种人文情怀。翻开这本书,就像打开了一扇通往过去的大门,让我得以窥见那个古老而又充满活力的北京。

评分当我翻开这本《北京风俗地图·1936年手绘》,仿佛一下子穿越回了那个古老又充满活力的年代。纸张泛黄,却散发着一种历史沉淀的厚重感,仿佛每一笔每一画都承载着那个时代的温度。我最先吸引我的是那精细的手绘地图,它并非现代意义上的精确测绘,却以一种充满情感的方式描绘了老北京的街巷脉络。你能看到曲折的小胡同如何蜿蜒穿行,连接起一座座四合院;你能感受到熙熙攘攘的市集在地图上留下的生动笔触,仿佛还能听到那此起彼伏的叫卖声。 地图旁边的文字,更是将我带入了老北京的风土人情之中。那些关于婚丧嫁娶的习俗,在今天看来或许有些陌生,但作者用质朴的语言,却勾勒出了那个时代人们的生活百态。从媒妁之言到“三书六礼”,再到丧葬时的仪轨,每一个细节都充满了时代烙印。我仿佛能看到穿着长袍马褂的绅士,也看到了挑着扁担的小贩,他们的喜怒哀乐,他们的生活哲学,都藏在这地图和文字之间。 尤其让我着迷的是书中对一些节庆活动的描绘。比如,关于春节,它不仅仅是简单的年夜饭和放鞭炮,更是包含了祭灶、扫尘、贴春联、拜年等一系列复杂的仪式,每一个环节都充满了对来年美好生活的期盼。还有端午节的赛龙舟,中秋节的赏月,重阳节的登高,这些古老的节日,在作者的笔下,又重新焕发了生机,让我对传统文化的魅力有了更深的认识。 这本书不只是简单地罗列风俗,它更像是一位老友,带着你漫步在北京的街头巷尾,用一种温情的视角,讲述着那些被时间冲刷得模糊的故事。每一幅手绘的插图,都充满了生活气息,不仅仅是景物的写照,更是人物神态的捕捉。你会在某个小小的角落里,看到一个正在撒尿的小孩,也会在某个热闹的集市上,看到一个笑容可掬的卖糖葫芦的老人。这些微小的细节,恰恰是构成一个时代最鲜活的注脚。 读完这本书,我不仅对1936年的北京有了更直观的了解,更对中国传统文化的博大精深有了更深刻的体会。它让我明白,风俗并非僵化的规矩,而是融入人们生活,连接过去与现在的纽带。这本书,就像一把钥匙,开启了我对那段历史的好奇心,让我渴望去探寻更多隐藏在时间深处的宝藏。

评分这本书如同一坛陈年的老酒,越品越有滋味。我拿到手里的时候,就被它那种古朴的气质深深吸引了。书的装帧设计,本身就透着一股子老北京的韵味,仿佛打开的是一个尘封的盒子,里面装着的是沉甸甸的历史。我最先注意到的是地图,那不是那种冰冷的、数据化的地图,而是充满了人情味的手绘,线条勾勒间,仿佛能看到老北京的灵魂在跳跃。 地图上的每一个标注,都带着说不出的亲切感。当我看到“前门大街”时,脑海里立刻浮现出关于这条商业街的无数想象;而看到一些现在已经消失的胡同名字时,心中不免涌起一丝惋惜。它不仅是地理的记录,更是关于记忆的重塑。我仔细地研究着那些被标记出来的地名,试图从中找出那个年代的市井生活痕迹。 然后是那些关于风俗的文字,它们不像枯燥的史书,而是用一种近乎讲故事的方式,娓娓道来。从衣食住行,到婚丧嫁娶,再到各种民俗活动,作者都以一种细腻入微的笔触,展现了那个时代北京人民的生活细节。我尤其喜欢书中关于饮食风俗的描写,那些过去只有在故事里听过的传统小吃,如今被栩栩如生地展现在我面前,让我忍不住垂涎欲滴。 书中对于季节性节庆的描述,更是让我看到了传统文化的生命力。春节的热闹,元宵节的灯会,端午节的艾草,中秋节的月饼,每一个节日都有其独特的仪式和象征意义。作者并没有止步于简单的介绍,而是深入挖掘了这些习俗背后蕴含的文化内涵和人们的情感寄托,让我对中华传统文化的传承有了更深的理解。 总的来说,这本书不仅仅是一本关于北京风俗的书,更是一本关于时代、关于生活、关于情感的书。它让我看到了一个鲜活的、有温度的老北京,也让我感受到了传统文化的魅力和价值。这绝对是一本值得反复品读的佳作。

评分刚拿到《北京风俗地图·1936年手绘》这本书,我就被它独特的封面设计和沉甸甸的质感吸引了。翻开书页,首先映入眼帘的是那张精美的手绘地图,它不同于现代地图的精准刻板,而是充满了艺术气息和人文关怀。地图上的每一条街巷、每一个地标,都像是被赋予了生命,仿佛能听到那个年代的喧嚣和热闹。 我特别喜欢书中对老北京各种市井生活的细致描绘。从早市的叫卖声,到集市的讨价还价,再到茶馆里的说书声,作者用文字和插画,将那个时代的生活场景生动地展现在我面前。我仿佛能看到穿着旗袍的女士,提着精致的灯笼,在街头漫步;也能看到挑着担子的老汉,在巷口吆喝着卖瓜果。这些鲜活的画面,让我对那个年代的生活有了更真切的感受。 书中关于传统节庆的描写,更是让我大开眼界。春节的年味,元宵节的灯火,端午节的习俗,中秋节的团圆,每一个节日都被描绘得细致入微,让我看到了传统文化在那个时代是如何被传承和发扬的。我尤其对书中关于婚礼和丧葬习俗的描述印象深刻,它们不仅仅是仪式的记录,更是那个时代人们情感和价值观的体现。 这本书的魅力在于它将地图与文字完美地结合在一起。地图为文字提供了具象的载体,而文字则为地图注入了灵魂。当我看着地图上的某个地点,再对照文字中的相关描述,仿佛就能身临其境,感受到那个年代的独特氛围。这种阅读方式,既满足了我对历史的好奇,也激发了我对生活的热爱。 总而言之,这本书就像一扇窗户,让我得以窥见1936年那个北京的真实面貌。它不仅仅是一本历史读物,更是一本充满温情和艺术气息的生活画卷。它让我对老北京的风俗文化有了更深的了解,也让我更加珍惜我们所拥有的传统文化。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![万里长城·百年回望-从玉门关到老龙头(英文版) [The Great Wall Revisited] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10695496/5a379736Nabf9c5f6.jpg)

![迷路,是旅程的开始:欧洲旅行摄影指南 [A Traveling Photographer's Guide to Capturing Moments Around the World] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11423154/55404491N3efb9de2.jpg)

![经典中国:河南 [The Classics Of China;Henan] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11633049/5542dbd8N7365581d.jpg)