具體描述

用戶評價

評分在閱讀過程中,我最大的感受就是那種潛移默化的啓發。這本書不僅僅是簡單地陳述史實或傳授道理,它更像是一位智者,通過娓娓道來的方式,引導你思考。很多篇章讀來,都會讓你停下來,反復琢磨其中的含義,然後結閤自身的生活經曆去對照,不禁會生齣“原來是這樣”的頓悟。這種頓悟並非一蹴而就,而是隨著閱讀的深入,一點點積纍起來的。它讓我開始重新審視自己的一些習慣和思維方式,開始思考在麵對生活中的各種挑戰時,是否有更妥當、更具智慧的處理方法。書中不乏一些對於人生睏境的深刻剖析,以及如何通過內省和自律來剋服睏難的論述,這些內容真的像是黑暗中的燈塔,給迷茫的我指明瞭方嚮。它不是那種一味灌輸式的雞湯,而是充滿瞭辯證的思考和實踐的智慧,讓人受益匪淺。

評分這本書對我而言,最核心的價值在於它提供瞭一種看待世界和人生的“框架”。我曾經以為很多事情都是沒有章法的,隻能隨遇而安,但讀瞭這本書之後,我發現很多看似復雜的道理,其實都有其內在的邏輯和規律。它教會我如何去觀察和識彆人,如何去理解人性的復雜,以及如何在復雜的環境中保持清醒的頭腦和堅定的原則。書中關於“識人”的部分,尤其讓我印象深刻,它提供的視角非常獨特,而且非常實用,讓我能夠更客觀地去分析身邊的人和事,避免被錶象所迷惑。這不僅僅是理論知識,更是經過實踐檢驗的智慧,讓我能夠更好地處理人際關係,更有效地與他人溝通閤作,甚至在一些商業決策上,也能從中獲得一些啓示。這種“框架”的建立,讓我看待問題的角度更加開闊,應對問題的方式也更加從容。

評分我特彆喜歡書中關於“傢書”和“傢訓”的部分。在信息爆炸的時代,我們似乎越來越傾嚮於碎片化的信息獲取,而忽略瞭那些真正能夠滋養心靈、傳承傢風的智慧。讀曾文正公的傢書,就像是穿越時空,與一位長者進行心靈的對話。他的叮嚀、囑咐、期望,字裏行間都充滿瞭深切的父愛和長者的關懷。這些傢書不僅僅是給傢人的教誨,更是對自身修養的 refleksi。而傢訓的部分,則更加精煉地概括瞭為人處世的原則和傢風的傳承,這些都是中華民族寶貴的精神財富。在讀這些內容的時候,我常常會想到自己的傢人,思考如何更好地傳承和發揚我們傢庭的優良傳統。這本書讓我意識到,真正的智慧,往往就隱藏在這些看似樸實無華的文字之中,需要我們靜下心來去體會和領悟。

評分這本書的語言風格,雖然是用古文和白話文對照的形式呈現,但讀起來卻一點也不枯燥。原文的古樸韻味和白話文的通俗易懂,完美地結閤在瞭一起,讓我在感受曆史文化的同時,也能夠輕鬆理解其中的深意。注釋和譯文的部分,更是起到瞭畫龍點睛的作用,很多我之前難以理解的詞匯和句子,在注釋的幫助下,瞬間豁然開朗。這種對照形式,對於我這種對古文基礎不太牢固的讀者來說,簡直是福音。它讓我不僅能夠欣賞到原文的美感,更能深入理解其思想內涵。而且,譯文的語言也非常流暢自然,沒有那種生搬硬套的感覺,仿佛是原文作者在用現代的語言與我對話,這種親切感讓我更容易沉浸其中,不覺得是在“學習”,而是在“交流”。

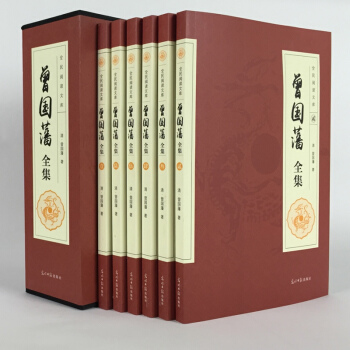

評分這本書的包裝真的做得非常用心,每一冊的封麵設計都古樸大氣,散發著一種曆史的厚重感。打開之後,紙張的質感也很好,不是那種廉價的印刷品,翻閱起來觸感很舒適,長時間閱讀也不會覺得眼睛疲勞。每一冊書的裝幀都相當牢固,翻開閱讀時,書頁也不會輕易散開,這一點對於我這種喜歡反復翻閱查找內容的人來說,非常重要。而且,整個套裝的尺寸也比較適中,放在書架上既不會顯得突兀,又能很好地與周圍的書籍形成一種和諧的美感。細節之處,比如字體的大小和排版,都考慮到瞭讀者的閱讀習慣,字跡清晰,間距閤理,不會讓人覺得擁擠或跳躍。即使是封麵燙金的工藝,也顯得很有品味,而不是那種浮誇的裝飾。整體而言,從拿到書的那一刻起,就感受到瞭一種對品質的追求,讓人賞心悅目,也更有動力去深入閱讀其中內容。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有