弁言:在多元比较的视野下

第一部分

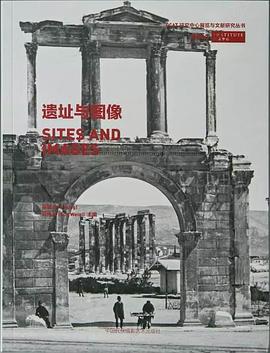

遗址·实物,传记:考古与摄影

被发掘的实物:

艺术史中的时间、变迁与考古学

考古学家、早期摄影

与对时间的追寻

展览图录(A1—A59)

第二部分

天龙山石窟和造像——历史照片与新图像技术

序言

天龙山石窟和造像

——历史照片与新图像技术

太原天龙山石窟数字虚拟复原

“不可移动文物”与考古美术的理想

展览图录(B1—B33)

附录

对文物的现代崇拜:其特点与起源

作者简介

OCAT研究中心简介

致谢

· · · · · · (收起)

具体描述

本书为OCAT研究中心展览与文献研究丛书第三卷,全书源于OCAT研究中心2017年度的年度展览。本次展览为两所世界顶尖大学的联合展示,即“遗址与图像:牛津大学和芝加哥大学的两项研究计划”。牛津大学的部分,是隶属大学考古研究所的“历史环境图像资源库”(Historic Environment Image Resource,简称HEIR)所提供的考古遗址历史照片,包括“‘彼时’与‘此时’”、“摄影作为艺术”、“考古遗址的发掘与再造”三个单元的照片,并对1939年英国萨顿胡(Sutton Hoo)船葬遗址发掘过程进行整体的幻灯片展示。正如埃尔斯纳教授所说,这些摄影作品提供了两种比较形式,来自多个地区的不同记录方式构成了19世纪中叶欧洲中心主义视角下的多元文化比较,而通过这些在不同时期记录相同遗址的摄影文献我们又可以在当代学术的视野下尝试更进一步的比较,即遗址与进入博物馆之前的文物所经历的变化,包括它们在物质上的变更以及在人们的目光与想象中的变迁。这一点也正是芝加哥大学“天龙山石窟”项目的出发点,研究人员对散落海外的天龙山造像进行三维扫描,采集信息并建立模型,以数字化的方式呈现石窟。尤其有意义的是将藏于海外的天龙山造像与石窟的历史照片相对照,为造像找到原址,通过数码技术将这些残缺部件重新组合起来,从而使被肢解的佛头和佛手在虚拟世界中找到了曾经失去的身体。这种文物对于原境的要求,被巫鸿教授概括为“不可移动的文物”。除了埃尔斯纳教授与巫鸿教授的展览序言与文章之外,关于19世纪以来摄影对考古发掘、研究、教学等方面的影响与反思,可详见本书中由牛津大学Katharina Ulmschneider博士与Sally Crawford博士撰写的文章与图录;关于天龙山项目的内容与意义,详见芝加哥大学蒋人和教授的文章,关于展览的技术问题可参考太原理工大学张晓教授的说明文字。在本书中,我们还收录了阿洛伊斯·李格尔有关文物保护的重要文献《对文物的现代崇拜:其特点与起源》的完整英文译本,以及陈平教授最新修订的中译本,供读者参考。

用户评价

《考古学家、早期摄影与对时间的追寻》一篇的文化研究气味浓厚,摄影技术对于“考古遗址”是如何“凝视并呈现”的,特别是摄影如何通过借鉴文艺复兴时期的绘画主题和构图方式展现一种前现代的“时间意识”,尤其是对于“虚空”(vanitas)这一主题的反复运用。文章提醒我们,与“现代”摄影师热衷于展现“遗址的衰败、重建和保护的论争”这些质疑现代大众文化对于古物存在方式和外在环境的破坏这样的主题相比,19世纪中叶的摄影师更关注技术性和知识性的问题,“包括拍摄仪器的性能和显影法在技术层面的不断革新、构图、摄影的‘艺术性’、关于遗址‘科学知识’的逐步积累、对异域、如画和乡村元素的探索”。

评分##一本好书。可是看到天龙山石窟的状况,感到气氛和惋惜。但是有了数字化修复有觉得吾辈得努力!

评分##出版社标错了 配合展览的阐述性文章,关键还是在扣合“原境”理论。

评分##考古学与摄影技术:关于视觉与时间意识的讨论

评分##很有用,思考和摘抄都在笔记里了。(p152 “回复”应为“恢复”)

评分##很有用,思考和摘抄都在笔记里了。(p152 “回复”应为“恢复”)

评分##从黑白照片到虚拟技术

评分《考古学家、早期摄影与对时间的追寻》一篇的文化研究气味浓厚,摄影技术对于“考古遗址”是如何“凝视并呈现”的,特别是摄影如何通过借鉴文艺复兴时期的绘画主题和构图方式展现一种前现代的“时间意识”,尤其是对于“虚空”(vanitas)这一主题的反复运用。文章提醒我们,与“现代”摄影师热衷于展现“遗址的衰败、重建和保护的论争”这些质疑现代大众文化对于古物存在方式和外在环境的破坏这样的主题相比,19世纪中叶的摄影师更关注技术性和知识性的问题,“包括拍摄仪器的性能和显影法在技术层面的不断革新、构图、摄影的‘艺术性’、关于遗址‘科学知识’的逐步积累、对异域、如画和乡村元素的探索”。

评分##配合展览的文集,不算深但收录选文很好,尤其牛津部分。注释部分明显亮点,中文版脚注补充列举了近期的相关研究,最后的《对文物的现代性崇拜》算神来之笔了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有