具体描述

| 图书基本信息 | |||

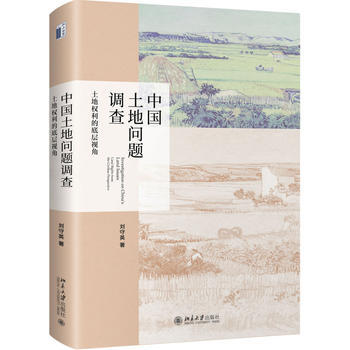

| 图书名称 | 中国土地问题调查:土地权利的底层视角 | 作者 | 刘守英 |

| 定价 | 79.00元 | 出版社 | 北京大学出版社 |

| ISBN | 9787301292471 | 出版日期 | 2018-03-01 |

| 字数 | 351000 | 页码 | |

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 《中国土地问题调查:土地权利的底层视角》是作者在国务院发展研究中心期间,全面参与地方土地制度改革设计和试验过程中形成的土地调查研究的案例集。书中以湄潭、成都、重庆、南海等地农村和城市土地改革试验区为切入点,记录了大量珍贵的一手资料,并在此基础上进行基于真实世界的经济学分析,全面反映了中国地方土地制度变迁和试验的历史。本书反映了中国土地制度变革面临的困境,底层和地方经验,提出了土地制度改革的有针对性的建议,也是反映近十年中国土地制度变迁的宝贵资料。 |

| 作者简介 | |

| 刘守英,中国人民大学经济学院教授,博士生导师。毕业于复旦大学经济系,美国威斯康星大学农经系与土地研究中心、美国哈佛大学肯尼迪学院访问学者。曾任国务院发展研究中心学术委员会副秘书长,农村部副部长,《中国经济时报》社长、总编辑。 |

| 目录 | |

| 上篇: 农村土地问题调查 **章湄潭:一个传统农区的土地制度变迁/ 一、引言/ 二、1979—1984:短期政策的不断迭加/ 三、进一步变革集体土地所有制的经济要求/ 四、制度供给:湄潭土地制度试验区/ 五、结论/ 第二章湄潭县“增人不增地、减人不减地”试验调查分析/ 一、湄潭县“增人不增地、减人不减地”试验的 背景与实施/ 二、调查区域的基本特征/ 三、“增人不增地、减人不减地”对农村转型的影响/ 四、基本结论与建议/ 第三章上海市松江区家庭农场调查/ 一、松江区家庭农场发展情况与主要做法/ 二、家庭农场经营状况与效果/ 三、推行家庭农场的条件/ 四、松江家庭农场探索的意义与思考/ 第四章四川省成都市农地股份合作社试验/ 一、实行农地股份合作社的背景/ 二、土地股份合作社的组建与制度安排/ 三、土地股份合作社的管理与经营方式/ 四、土地股份合作社的经营、收益与分配状况/ 五、对成都农地股份合作社试验的评论与建议/ 第五章湖南省农民专业合作社调查/ 一、湖南省农民专业合作社发展状况/ 二、几个农民专业合作社案例/ 三、农民专业合作社的新特点/ 四、政策建议/ 第六章黑龙江省绥化市农业发展方式变迁调查/ 一、经济结构与农业投入的重大变化/ 二、农业经营形式急剧变化/ 三、农民专业合作社的经营与效果/ 四、绥化现代化农业的投入产出分析/ 五、发展现代化农业、提高农业经营效率的政策建议/ 第七章山东省供销社的服务规模化试验/ 一、单纯扩大农地经营规模实现不了农业现代化/ 二、探索农业服务规模化:山东省供销社的试验/ 三、正确认识和客观把握中国农业现代化的战略重点/ 下篇: 城市土地问题调查 第八章浙江省土地财政与城市化调查/ 一、引言/ 二、90年代末以来工业化、城市化的主要特征:从 自动自发到介入/ 三、垄断土地一级市场:城市化扩张的制度保障/ 四、土地财政与土地金融:城市扩张的两大依托/ 五、与农民之间的利益博弈/ 六、基于实地调研的几点政策考虑/ 第九章陕西省土地融资与城市化调查/ 一、引言/ 二、依赖基础投资和城市扩张支撑的高速增长/ 三、发育不充分的土地市场/ 四、土地税费及土地收益对地方财政的贡献/ 五、依赖金融和负债支撑的城市化/ 六、城市化进程中的农民土地权利/ 七、基于调查的几点结论和政策含义/ 第十章20世纪90年代的集体建设用地入市调查/ 一、农地转集体建设用地政策演进/ 二、农村集体建设用地进入市场进程/ 三、农村存量集体建设用地进入市场的几种途径/ 四、土地农转非市场发展的几个政策问题/ 第十一章广东省南海区的土地资本化与农村工业化/ 一、工业化进程中的农民土地权利:南海模式/ 二、南海土地股份制的实质/ 三、集体经济组织实体化/ 四、农村集体非农建设用地进入市场的法律困境/ 五、结论和政策建议/ 第十二章广东省南海区集体土地入市与城乡一体化调查/ 一、集体建设用地上的工业化和城镇化/ 二、做法与效果/ 三、保护耕地和保障农益的措施/ 四、政策建议/ 第十三章北京市昌平区郑各庄村调查/ 一、引言/ 二、宅基地商品化与土地资本化/ 三、集体建设用地入市与农地非农化/ 四、政策意义/ 第十四章北京市朝阳区高碑店乡调查/ 一、城市化进程中城乡结合部面临的突出矛盾/ 二、朝阳区高碑店乡的做法与政策创新/ 三、解决“城乡结合部困境”的政策建议/ 第十五章重庆市统筹城乡试验与土地制度创新/ 一、重庆统筹城乡改革试验的土地制度创新与绩效/ 二、改革试验的价值与面临的问题/ 三、进一步推进制度试验的建议/ |

| 编辑推荐 | |

| 《中国土地问题调查:土地权利的底层视角》的成书得益于作者和一众同仁30年来对中国土地问题不停歇的调查、思考、研究和记录,尽管调查对象不一,时期有别,但汇集到一起颇能看出中国土地制度的一些本质特征和存在的问题。 收入本书的案例由两部分构成:一部分是农村土地问题,另一部分是城市土地问题。作者采取的是一贯的笨办法: 一手抵近调查。农村土地案例主线围绕集体所有制何去何从和农业经营制度的演化展开,探讨了包产到户以后中国农地制度的成员权集体所有制性质,“增人不增地、减人不减地”制度实施的效果,以及家庭农场、股份合作社、服务主体规模化等农业经营制度的收益成本结构与制约。城市土地问题的研究分析了南海集体土地上的工业化、郑各庄集体土地上长出的城市、浙江的土地财政与城市化、陕西的以地质押与城市扩张,揭示了以地谋发展模式的特征与问题。 这些鲜活案例的结集出版不仅是作者与同仁为这场不同段马拉松调查所付出的心血凝结,更是记录了充满争议的中国土地改革背后的真实变迁片段。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这本书的行文间,透露出一种罕见的、对知识分子自身角色的深刻反思。它不仅仅是对外部世界的冷静剖析,更像是作者与其研究对象之间进行的一场漫长而艰难的对话。在处理那些敏感或充满争议的议题时,作者表现出极高的学识审慎度,他既不谄媚于既有话语体系,也避免陷入纯粹的批判姿态。取而代之的是一种近乎哲学思辨的平衡感,即承认复杂性本身就是现实的底色。这种内敛而审慎的语调,反而比任何激烈的断言都更具力量,它迫使读者放下预设立场,以一种更具同理心和批判性的眼光重新审视自己所处的社会环境。这种智识上的谦逊与坚韧的结合,是真正优秀的研究成果所共有的品质,它引导的不是简单的认同,而是深层次的自我诘问。

评分每读完一个核心章节,我都有种想要立刻放下书本,走出去观察周围世界的冲动。这本书带来的最大价值,或许就在于它重塑了读者观察日常世界的“滤镜”。那些原本被视为理所当然、习以为常的社会现象,在经过作者的解构和重塑之后,显露出全新的、令人不安却又无比真实的肌理。它成功地将那些遥远、宏大的制度概念,锚定在了具体的土地、具体的权力关系和具体的个体命运之上。这种从微观到宏观,再由宏观反哺微观的阅读循环,极大地拓宽了我的认知边界。它不是提供标准答案的读物,而是提供一套高质量的、可以反复使用的分析工具箱。读完之后,你会发现自己看待身边的一切,都多了一层穿透表象的洞察力,这种由内而外的思维结构上的改变,才是对一本学术力作最真诚的赞誉。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,封面那种沉稳的墨绿色调,搭配烫金的书名字体,散发出一种厚重而又不失典雅的气质。我特意挑选了一个阳光明媚的午后,在阳台的藤椅上展开阅读,随手翻阅几页,就能感受到那种精心打磨的质感。书本的纸张选用了高质量的米白色,触感细腻,油墨的印刷清晰锐利,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到明显的疲劳。装帧的工艺体现了出版方对内容的尊重,整体传递出一种严肃的学术气息,让人在捧读之初就对其中蕴含的知识抱有极高的期待。尤其是侧边书脊的排版,简洁有力,便于在书架上快速定位。可以说,从拿到这本实体书的那一刻起,它就不仅仅是一本传递信息的载物,更像是一件值得收藏的艺术品,这种对细节的执着,常常是区分普通读物和经典之作的关键要素之一。我甚至会留意到它在不同光线下呈现出的微妙色差,足见其用心良苦。

评分初读这本书的引言部分,作者的叙事风格如同经验丰富的田野调查者,带着一种近乎偏执的细致入微,将读者直接拉入到那些错综复杂、鲜活生动的社会图景之中。他似乎并不急于抛出宏大的理论框架,而是选择了一条更为迂回但更具说服力的路径——从最微小的个体经验和地方性的实践入手,层层剥开现象的表皮,直抵制度运作的核心肌理。这种叙事策略的妙处在于,它消解了纯粹理论带来的距离感,让抽象的社会结构问题变得可触摸、可感察。每一次案例的引入都像是为后续的论证埋下了一颗精准的种子,它们不是孤立的碎片,而是相互连接、相互印证的证据链条。读到某些段落时,我不禁停下来,在脑海中反复描摹作者所描绘的场景,那种身临其境的代入感,是很多学术著作难以企及的深度体验。这种‘在场’的写作,极大地增强了文本的说服力和感染力。

评分这本书在结构安排上展现出高度的逻辑性和章法严谨性,仿佛是精心搭建的一座知识迷宫,但每条路径都通向一个明确的中心论点。章节之间的过渡并非生硬的断裂,而是通过一系列精心设计的逻辑钩子,自然而然地将前一阶段的发现承接到下一阶段的深入探讨。尤其是中间几章对于特定制度变迁历史的回溯,处理得极为精妙,作者没有陷入到简单的线性叙事陷阱,而是巧妙地穿插了不同时间尺度上的对比分析,使得历史的厚度得以充分展现。这种多维度、多层次的结构设计,要求读者必须保持高度的专注力,因为任何一处的疏忽都可能导致对后续论证链条的误解。我发现自己不得不时常翻阅目录和章节小标题,以确保自己始终处于作者构建的思维框架之内,这本身就是一种智力上的挑战,也预示着阅读体验的丰富性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![荣格文集(套装共9册) [瑞士] C.G.荣格;高岚 长春出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/27132185382/5acead19Nfcbb4483.jpg)