具体描述

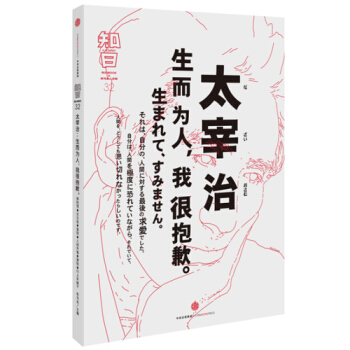

| 商品名称: | 太宰治(生而为人我很抱歉)/知日 | 开本: | 4 |

| 作者: | 编者:茶乌龙 | 页数: | |

| 定价: | 39 | 出版时间: | 2015-10-01 |

| ISBN号: | 9787508655314 | 印刷时间: | 2015-10-01 |

| 出版社: | 中信 | 版次: | 1 |

| 商品类型: | 图书 | 印次: | 1 |

不要***望,在此告辞

太宰治人物关系图

给太宰治的一言

地主一代的波乱青春 太宰治的少年时代

斜阳馆:津岛家的孤独少年

interview 伊藤一弘

夹缝”中的生存 作家的诞生

《鱼服记》:太宰治的“变形”疑问

从再生走向无赖

太宰治避难之家:再读一次太宰治吧

interview 白川公视

《竹青》 :太宰治的“鹤派”文风

《御伽草纸》 写给大人的童话

女生徒:喃喃自语中诞生的文学新路

interview 渡部芳纪

生而为人,对不起。 人间失格者的救赎

《惜别》:太宰治心中的“周树人”

《人间失格》失格者之定义

颓废派抗议 太宰治与“无赖派”

回想太宰治:死亡对他来说,是一种旅行。

“八卦”太宰治 弱者亦伟大

精神分裂者的诗 文体家 太宰治

川上未映子 竹小姐的太宰观

interview 川上未映子

磷光花咖啡馆:太宰治女子会

interview 駄场Miyuki

森山大道:太宰 我用嗅觉与视觉感受太宰治

interview 町口觉

阅读太宰:迷之作家的恋与罪

回不去的故乡,一生的旅人 津轻,太宰治的自我发现之旅

太宰治年谱

太宰治 主要作品年表

别册

日和手帖 两种温度,给***好的生活。

regulars

器 南窑饭碗 赤绘乐描

李一的兴味对谈 あの人に逢いたい

第二回 白根ゆたんぽ 技术和诚意同样重要

吴东龙的日本酒店设计观察 民艺的山阴,艺术编织的温泉旅馆建筑行

施小炜×施依依 东京生活记事 第二回 从流行角度思考的“个性”与“无个性”

告诉我吧!日语老师 新材料时代

......

精 彩 页: 内容提要: 茶乌龙主编的《太宰治(生而为人我很抱歉)/知日》是知日系列图书的第32本,延续该系列的一贯主

题,以介绍日本社会文化为主旨。太宰治是日本文学

“无赖派”的代表作家,本书以太宰治的生平以及他

重要的作品为核心,带领读者进入他的文字世界。书

中详细介绍了《人间失格》《斜阳》《女生徒》《津

轻》《御伽草纸》等重要作品的创作背景、作品主题

以及意义,也结合了他的生活轨迹,对作品中塑造的

人物进行合理推断与分析。此外对于太宰治的性格、

婚姻家庭、爱情等也有描述。史航、止庵、竺家荣、

施小炜等文化名人及翻译家也向读者阐述了自己对太

宰治的理解。

......

作者简介:

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

用户评价

这本书的装帧设计简直是艺术品,拿到手的时候就被那种沉甸甸的质感和精致的细节所吸引。封面选用的纸张触感温润,配上那种略带复古感的色彩搭配,每一次翻阅都像是在进行一场仪式。特别是字体排版,疏密有致,留白恰到好处,看得出来设计者在细节上花费了巨大的心血,完全不是那种流水线作业的产物,而是真正融入了对阅读体验的理解和敬畏。内页的印刷清晰锐利,即便是小的插图或照片,线条和色彩的还原度都非常高,使得整体的阅读过程赏心悦目。这种对外在形式的极致追求,无疑为内容本身的深度提供了一个绝佳的承载平台,让人在尚未深入文本之前,就已经对这本书的出品方抱持了极高的期待值。它不仅仅是一本书,更像是放在书架上的一件值得珍藏的工艺品,每次路过都会忍不住多看几眼,感受那种由内而外散发出的文化气息和匠人精神。

评分阅读这本书的过程,体验上更像是一场沉浸式的文化探险,而非简单的信息获取。它成功地营造了一种独特的氛围感,仿佛能透过文字,真切地感受到那个特定文化环境下的气息、光影和人们的情绪波动。书中引用的那些细节描写,虽然可能只占篇幅很小,但却极其精准和生动,它们像是一扇扇小小的窗户,让我得以窥见更宏大图景背后的微观世界。这种注重“现场感”的表达方式,极大地增强了代入感,使得抽象的文化符号变得鲜活起来。我甚至能在脑海中勾勒出某些场景的画面,体会到作者试图传达的那种微妙的情感张力。对于渴望深入了解特定地域文化精髓的读者来说,这种全方位的感官调动,是任何枯燥的学术论述都无法比拟的宝贵体验。

评分与其他同类书籍相比,这本书在引述资料和引证来源方面做得尤为扎实且严谨。在信息爆炸的时代,一本真正有价值的书,必然需要建立在坚实的学术基础之上,而这本书显然没有在这方面有丝毫的妥协。无论是对历史文献的引用,还是对当代观点的梳理,都标注得清清楚楚,这给了读者极大的信任感。更难能可贵的是,它并没有让这些严谨的考证束缚了文字的流畅性,作者/编者团队高明地将学术的骨架包裹在富有文采的血肉之中。这使得即便是对专业术语感到陌生的读者,也能在享受阅读乐趣的同时,确信自己所吸收的信息是经过严格检验的,而不是空泛的臆想或未经证实的传闻。这份对求真精神的坚守,是这本书最值得称赞的核心价值之一。

评分这本书的价值,在于它成功地搭建起了一座连接遥远文化与当下读者的对话桥梁。它并非简单地介绍“是什么”,而是深入探讨了“为什么会这样”以及“这对我们意味着什么”。书中对于一些经典概念或人物的解读角度非常新颖,常常能让人产生“原来如此”的顿悟感。它提供了一种批判性的视角,鼓励读者跳出固有的思维定势,从更广阔的文化光谱中去审视问题。这种启发性,是我认为它区别于市面上其他同类读物的关键所在。读完后,我的思维似乎被激活了,对原本习以为常的某些文化现象开始产生更深层次的好奇心和探究欲,这正是优秀书籍能够赋予读者的,那种超越文字本身、持续产生影响力的精神馈赠。

评分这本书的章节编排逻辑清晰到令人惊叹,虽然主题看似是围绕某个特定领域展开,但作者(或者说编者团队)却非常巧妙地构建了一个层层递进的知识网络。初读时可能会觉得信息量稍大,但随着阅读的深入,会发现每一个看似独立的单元,其实都与前后文存在着微妙的内在联系。这种布局方式,极大地提升了阅读的连贯性和知识吸收的效率,让人感觉自己不是在被动接收信息,而是在主动构建一个完整的认知体系。尤其欣赏那些过渡性的段落,它们如同精妙的桥梁,将看似分属不同领域的概念平滑地连接起来,使得原本可能显得生涩的理论或历史背景,变得更容易被大众读者所理解和接受。这种高超的叙事结构把控能力,体现出编辑团队深厚的专业素养和对读者心智的细致洞察。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[B126] 靜農佚文集 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/27792894658/5ae951d4N654bbf26.jpg)