具体描述

基本信息

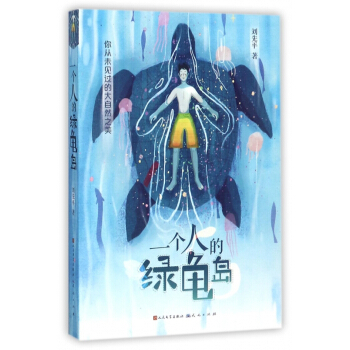

- 商品名称:一个人的绿龟岛

- 作者:刘先平

- 定价:25

- 出版社:外国文学

- ISBN号:9787501613175

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-10-01

- 印刷时间:2017-10-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:

- 页数:0

用户评价

这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种带着一点复古和神秘感的色调,一下子就把我拉进了一个充满未知和想象力的世界。我记得第一次翻开它的时候,就被作者那种细腻的笔触所吸引,每一个场景的描绘都仿佛在我眼前徐徐展开。故事的主人公,他身上那种对自由的渴望和对未知世界的探索精神,特别能引起我的共鸣。在快节奏的现代生活中,我们时常会感到被束缚,而这本书就像是一剂清凉剂,让人渴望逃离现实,去体验一场彻底的冒险。作者在文字中巧妙地融入了一些哲学思考,关于人与自然、关于孤独与陪伴,这些思考并不生硬,而是随着情节的推进自然而然地浮现出来,让人在阅读之余,也能对自己的生活有所反思。我特别欣赏作者在描绘环境时的那种功力,那种仿佛能让人闻到海风咸湿、听到远处鸟鸣的文字魔力,真的非常震撼。读完之后,心里留下的是一种淡淡的惆怅,又夹杂着对未来充满希望的感觉,这是一种很奇妙的体验。

评分这本书给我最大的启发在于它对“家”和“归属感”的探讨,这远超出了地理位置的概念。作者构建了一个非常独特的世界观,在那里,传统的界限变得模糊,人们必须重新定义自己与环境、与他人的关系。我尤其欣赏其中对于“流浪”这一状态的肯定,它不再是贬义词,而是一种主动选择的生活哲学。书中探讨了如何在完全陌生和孤立的环境中建立起精神上的连接,这种连接比血缘或地域联系更为坚固和持久。它让我开始思考,我们每个人内心深处真正渴望的安宁,究竟是源于一个固定的居所,还是源于一种内在的和谐状态。书中的某些角色,他们的行为逻辑看似跳脱,但细想之下,却体现了一种对束缚的本能抗拒,这使得整个故事的思想深度得到了极大的提升。这是一部能让你在阅读结束后,仍会久久地盯着窗外,思考生命本质的佳作。

评分这本书的节奏变化和情感冲击力,让我联想到了某些经典电影的剪辑手法。它在描绘某些宏大场景时,会突然切换到极度个人化的内心独白,这种强烈的反差营造出一种史诗般的孤独感。我必须承认,初读时,我曾对部分情节的合理性产生过一丝疑问,但随着故事的深入,我发现作者早已为所有的“不合理”设置了精巧的伏笔,这些铺垫巧妙地将读者带入到角色当中,使得那些原本难以接受的事件,最终都变得可以理解和共情。作者在处理情感爆发点时,避免了过度煽情,而是选择了克制和留白,让读者自己去填补那些未言明的情绪,这种处理方式显得尤为高级和成熟。整本书读下来,感觉就像经历了一场漫长而又令人难忘的旅行,虽然身体没有移动,但精神世界却得到了彻底的洗礼和重塑。

评分从文学角度来看,这本书的语言风格独树一帜,可以说是融合了诗意与现实的完美结合。它的句子结构时而长而繁复,充满了巴洛克式的华丽感,描摹细腻得像一幅油画;时而又短促有力,如同急促的呼吸,带来强烈的冲击感。我注意到作者对意象的运用非常高明,比如反复出现的某种特定的自然符号,它贯穿了全文,并随着故事的发展不断被赋予新的含义,形成了一种深远的象征意义。这种多层次的解读空间,使得这本书的耐读性大大增加,每一次重读都会有新的发现。与其他同类题材的作品相比,它没有落入俗套的英雄主义叙事,而是更侧重于个体精神层面的探索和成长,显得更为内敛和深刻。那些看似不经意的对话,其实都暗藏着玄机,是推动人物关系变化和揭示主题的关键线索。总而言之,它不仅仅是一个故事,更像是一场精心编排的语言盛宴。

评分这本书的叙事节奏把握得相当精准,张弛有度,让人完全沉浸其中,很难停下来。起初,故事铺陈得比较缓慢,带着一种日常的琐碎感,但正是这种看似平淡的开篇,为后来的情节大爆发积蓄了足够的力量。我特别喜欢作者处理冲突的方式,它不是那种一上来就剑拔弩张的激烈,而是通过人物之间微妙的心理变化和环境的烘托,将紧张感层层递进。特别是某几个关键转折点,简直让人拍案叫绝,你会感觉到作者在每一个决定性的时刻都做出了最出人意料却又合乎情理的选择。书中对人物内心挣扎的刻画更是入木三分,那种在面对困境时的自我怀疑和最终的释然,读起来让人感同身受,仿佛自己就是那个在风暴中挣扎的灵魂。我甚至会因为某些情节而放慢阅读速度,生怕错过任何一个细微的表情或潜台词。这本书的结构就像一个精密的钟表,每一个齿轮都咬合得天衣无缝,推动着整个故事向着那个充满张力的终点前进。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有