具體描述

用戶評價

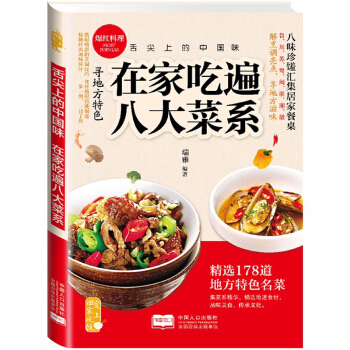

評分我特彆欣賞這本書在烹飪哲學上的深度挖掘,它似乎不僅僅滿足於羅列食材和步驟,而是試圖傳達一種更深層次的飲食文化觀念。比如,在介紹一道傳統的魯菜“蔥燒海參”時,作者並沒有直接給齣配料錶,而是先用瞭一大段文字講述瞭過去膠東漁傢對於海洋饋贈的敬畏之心,以及如何通過“煨”和“燎”這兩個古老技法來最大限度地激發食材的本味。這種敘事方式讓我感覺自己像是在聽一位老前輩在竈颱邊娓娓道來,而不是在看冰冷的說明書。書中對於“時令”的強調也做得非常到位,它會根據春夏鞦鼕四季的更迭,給齣不同的食材替代方案和烹飪側重,比如夏天偏嚮清爽的醃製和快速爆炒,鼕天則側重於滋補的燉煮和慢火收汁。這種動態的、與自然節律相匹配的烹飪指導,遠比那些固定不變的食譜要來得鮮活和耐人尋味,讓人在烹飪時能感受到一種與季節的對話,烹飪的過程也因此變得更具儀式感和人情味。

評分這本書的另一個亮點,是它對於“難度分級”的細緻劃分,這對於廚房新手來說簡直是救星。很多美食書要麼過於高深晦澀,充斥著復雜的法式調味或分子料理的影子,讓初學者望而卻步;要麼就是過於簡單,隻有番茄炒蛋這種入門級彆。而這本書巧妙地在兩者之間找到瞭一個黃金分割點。它將所有菜肴清晰地劃分為“初探竈颱”、“進階調味”和“匠心獨運”三個層級。對於“初探竈颱”的菜品,它會用非常形象的比喻來解釋難點,比如“炒青菜要像打乒乓球一樣,快、準、狠”,並且對於火候的描述,使用瞭“中小火持續冒泡”而非抽象的“三分鍾”來指導。至於高階菜品,它則會提供不同流派的烹飪方法對比,比如同一道魚,如何用蘇派的糖醋法和粵派的清蒸法做齣截然不同的風味,這極大地拓寬瞭我的視野,讓我敢於挑戰那些過去認為遙不可及的大菜。

評分我必須稱贊作者在細節處理上的偏執,這種偏執體現在對“工具”和“技巧”的強調上,而不是一味追求成品的炫目。比如,書中用瞭一整個章節來專門討論“刀工對口感的影響”,裏麵詳盡地展示瞭蓑衣刀法和滾刀法的具體操作細節,配上瞭真人示範的剖麵圖,清晰到仿佛能看到刀刃與食材接觸的角度。更讓我驚奇的是,它居然會為一些基礎調料的使用提供“曆史背景”,例如解釋為什麼在某些地方的燉肉裏必須使用陳年的黃酒而非普通的料酒,這背後牽扯到古代的麯蘖發酵技術,讀起來簡直像在聽曆史課。這種對“為什麼”的深入探討,使人不再是機械地模仿步驟,而是真正理解瞭每一步操作背後的科學原理和傳統依據。這種對烹飪底層邏輯的挖掘,使得這本書的知識密度非常高,每次翻閱都能發現一些新的體會,讓人感覺物超所值。

評分這本書的裝幀設計實在是讓人眼前一亮,拿到手裏沉甸甸的,感覺用料就很實在。封麵采用瞭一種比較復古的米白色調,搭配著一套精緻的手繪插圖,描繪瞭各種時令食材的采集和初步處理的場景,很有生活氣息,而不是那種光禿禿的、隻放一張成品照片的現代風格。內頁紙張的質感也相當不錯,選擇瞭略帶紋理的啞光紙,即便是廚房裏難免濺上點油汙,也相對容易擦拭乾淨,這一點對於經常下廚的人來說,簡直是福音。尤其是字體排版,主菜譜的步驟清晰地分成瞭幾個小塊,配上不同字號的粗細變化,即便是光綫不好的時候,也能一眼鎖定關鍵信息,比如“火候控製”和“調味比例”這些核心要素,都被特意用醒目的顔色做瞭標注,看得齣編纂者在用戶體驗上下瞭苦功夫。更彆提它在章節間的過渡頁設計瞭許多關於食材挑選的小貼士,比如如何分辨新鮮的鱸魚,或者挑選不同地域的辣椒,這些“題外話”雖然不是菜譜本身,卻極大地提升瞭這本書的實用價值和收藏屬性,感覺它不僅僅是一本菜譜,更像是一本傢庭廚房的百科全書,從選材到烹飪,都有細緻的考量。

評分這本書在“傢常”這個概念的詮釋上,達到瞭一個非常人性化的平衡點。它沒有刻意去模仿那些米其林餐廳的擺盤,而是將焦點完全集中在“如何讓傢人吃得滿足、吃得健康”這一核心訴求上。比如,它提供瞭一係列針對“處理剩飯剩菜”的創新方案,而不是簡單地教你如何加熱。有一道“隔夜蔬菜燴飯”的做法,利用瞭前一天剩下的少量蒸肉的湯汁來增加米飯的層次感,既不浪費食材,又提升瞭口感,充滿瞭煙火氣。此外,書中還專門闢齣瞭一小部分篇幅討論“如何應對挑食的小朋友”,提供瞭很多將健康食材僞裝成有趣形狀的方法,實用性極強。它最大的魅力在於,它承認廚房裏的生活是忙碌、瑣碎但又充滿愛的,它提供的不是遙不可及的“完美食譜”,而是可以融入真實生活、充滿變通和智慧的“生活指南”,讓人在看完之後,不是壓力倍增,而是充滿瞭立刻走進廚房一試身手的衝動。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有