具体描述

--------------

用户评价

这本书的装帧设计实在让人眼前一亮,封面那种深沉的墨绿色调,配上烫金的字体,散发出一种古典而厚重的气息,让人一眼就能感受到它蕴含着不凡的智慧。 拿到手里,纸张的质感也极其出色,那种微哑的光滑度,拿在手中翻阅时,指尖都能感受到文字的温度,这对于沉浸式阅读体验来说至关重要。 我尤其喜欢它排版的细节处理,页边距的处理得恰到好处,既保证了阅读的舒适度,又不显得过于空洞,中间的插图或者示意图,虽然我还没完全理解其深层含义,但其版画风格的线条勾勒,无疑增添了一种历史的厚重感,仿佛能透过这些图样,触摸到那个时代思想碰撞的火花。 整体来说,从视觉和触觉上,这本书就为读者构建了一个进入严肃思考的良好入口,它不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的艺术品,体现了出版方对知识载体的尊重。 这种对物理形态的极致追求,无形中也提升了阅读的仪式感,让人更加愿意静下心来,去探究其内涵,而不是浮躁地走马观花。

评分我最近读完了一部关于古代哲学家思想演变的小册子,那本书的叙事手法简直是教科书级别的流畅与巧妙。 作者采用了极其精炼的笔触,将跨越数百年的思想流变,梳理得井井有条,几乎没有晦涩难懂的术语堆砌。 它最吸引我的地方在于,它不急于给出一个结论性的答案,而是像一位经验老到的向导,带着读者一步步穿梭于不同的思想流派之间,让你真切地感受到逻辑是如何一步步构建和瓦解的。 特别是关于“本体论”的讨论部分,作者竟然能用日常生活的比喻,将抽象的概念具象化,这真是高超的写作技巧。 读完之后,我感觉自己对很多既有观念产生了一种健康的怀疑态度,不再轻易接受任何既定的“真理”,而是习惯性地去追问其背后的论证链条。 这种潜移默化的思维方式的转变,比单纯获取知识本身更有价值,它教会我如何更批判性地看待这个信息爆炸的时代。

评分最近翻阅的一本关于中世纪炼金术士记录的文集,简直是想象力的狂欢。 那本书的语言风格极其华丽且充满象征意义,读起来就像在解一个层层叠叠的密码。 那些炼金士们描述的实验过程,常常伴随着大量的神话色彩和宗教隐喻,什么“太阳的眼泪”、“月亮的血液”之类的描述,让人感觉自己不是在看科学记录,而是在阅读史诗。 虽然从现代科学的角度来看,这些记载显然充满了谬误和迷信,但其中蕴含的对自然界的好奇心和探索精神,却是跨越时代的。 我花了大量时间去查阅那些术语的背景知识,这种主动的、带着寻宝心态的阅读过程,比被动接受信息有趣得多。 它让我意识到,人类早期的求知欲,往往是包裹在最浪漫、最富有诗意的外壳之下的。

评分最近在读的一本关于文艺复兴时期手稿修复的专业书籍,其对细节的执着简直令人发指。 这本书的作者不仅仅是一位修复师,更像是一位与时间对话的侦探。 书中详尽地记录了如何通过分析纸张纤维的微小损伤、墨水颜料中金属离子的光谱变化,来推断出古老文本的真实年代和存储环境。 那些篇幅冗长的章节,专门用来讨论不同湿度和光照条件下,羊皮纸和莎草纸的化学反应差异,虽然专业性极强,但却展现了一种对知识载体近乎虔诚的尊重。 我从中体会到了一种深深的工匠精神——那种不放过任何一个微小线索,力求还原历史真相的决心。 这种对“物证”的重视,远超出了对文字内容的关注,它让我明白,载体本身也是历史的一部分,值得我们用心去解读和保护。

评分我最近读到的一本关于古希腊几何学发展的历史读物,给我的冲击是关于“证明”这个概念的严肃性。 书中详细描述了欧几里得是如何将一系列看似毫不相关的观测和直觉,系统地组织成一个不可动摇的逻辑体系的。 最让我印象深刻的是关于“公理”的选取,作者细致地探讨了为何选择那几个特定的初始命题,以及一旦它们被接受后,整个体系的确定性是如何建立起来的。 这种对“基础”的极致苛求,让我联想到我们现代社会许多学科和理论的建立过程,很多时候我们只是默认了某些前提,却很少去深究这些前提本身的坚固程度。 这本书强迫读者去审视知识的根基,去感受那种建立在纯粹理性之上的秩序之美,读起来让人感到一种智力上的“洁净感”。

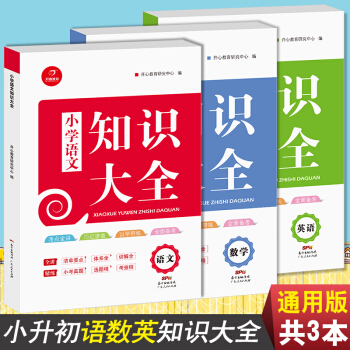

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有