具体描述

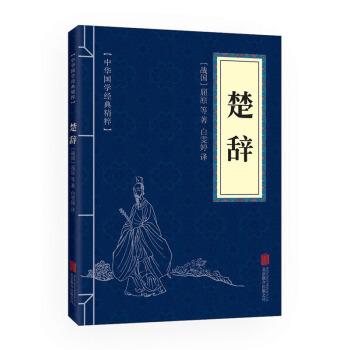

| 商品名称 | 楚辞 |

| 作 者 | 屈原 |

| 市场价 | 12 |

| ISBN号 | 9787550243378 |

| 出版社 | 北京联合出版公司 |

| 出版日期 | 2015-07-01 |

| 页 码 | 160 |

| 《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》与《诗经》齐名之绝唱,语文课程必学之经典。 《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》是典藏版本,注释精准,译文绝美。原文如琢如磨,译文如诗如歌。阅读极其有美感和节奏,不妄加改动、随意增减,保持诗歌的原生态。 《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》用*朴素的言辞,还原*激扬悲慨的民风;*敬畏的情思,激荡*豪迈徜徉的英歌;*旖旎的心绪,歌咏*唯美温柔的多情。 |

| 《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》是我国古代一部重要的诗歌作品集。 《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》之所以称为“楚”,是因为它的声韵、歌调、思想乃至精神风貌,都带有鲜明的楚地特点。从形式上看,《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》打破了《诗经》以四言为主的句式,而代之以五、六言乃至七、八言的长句句式,并保留了咏唱中的叹声词“兮”;从体制上看,它突破了《诗经》以短章、复叠为主的局限,发展成为“有节有章”的长篇巨幅,更适合表现繁复的社会生活内容和抒写在较大时段跨度中经历的复杂情感。 《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》的编纂始于西汉。汉成帝河平三年,文学家刘向领校中秘书衔,负责整理屈原、宋玉等人的作品,编定了《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》。 《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》选编了屈原的《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》等著名篇章,同时也酌情收录了当时后人所作的《远游》、《卜居》、《渔父》等名篇,并配有注释和译文,即使现代读者对当时的语言习惯、社会背景等都比较陌生,也能比较好地理解楚辞作品,从中领略《中华国学经典精粹·诗词文论必读本:楚辞》的精粹。 |

| 屈原(约前339-前278),名正则,字灵均,一名平,字原,东周战国时期楚国丹阳人(今河南省南阳市淅川县)。他的文学成就就是开创了“楚辞”,也开创了“香草美人”的传统。他将诗歌这种题材从集体演唱转变成了独立创作,是浪漫主义诗歌的奠基人。主要作品有《离骚》、《九章》、《九歌》等。 |

| 离骚 九歌 东皇太 云中君 湘君 湘夫人 大司命 少司命 东君 河伯 山鬼 国殇 礼魂 天问 九章 惜诵 涉江 哀郢 抽思 怀沙 思美人 惜往日 橘颂 悲回风 招魂 卜居 渔父 |

用户评价

最近有幸读到一部关于《楚辞》的精粹之作,真是让我大开眼界。一直以来,我对屈原的诗篇都怀有浓厚的兴趣,总觉得其中蕴含着一种难以言喻的悲壮美和浪漫主义情怀。这本书恰恰满足了我对《楚辞》深入了解的渴望。书中不仅收录了《楚辞》的经典篇章,更难得的是,它还配有详尽的注释和导读,让我这个对古文基础稍显薄弱的读者也能轻松理解其中的奥妙。那些充满奇幻色彩的神话传说,那些寄托着屈原深沉家国情怀的诗句,在作者的解读下,仿佛重新焕发了生命力。我尤其喜欢书中对屈原人生经历和创作背景的梳理,这使得理解《离骚》的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”不再是空洞的口号,而是有血有肉的生命呐喊。读完这本书,我对《楚辞》的认识提升到了一个新的高度,也对中国古代文学的魅力有了更深刻的体悟。

评分这次购入的《楚辞》精粹读本,完全是冲着它“中华国学经典精粹”的名头去的。我一直认为,学习传统文化,还是要从最经典、最核心的部分入手。而《楚辞》无疑是中国文学史上不可或缺的一笔。这本书最令我满意的地方在于其学术的严谨性与普及性的完美结合。它不仅仅是一本简单收录原文的书,更是提供了一种理解《楚辞》的全新视角。书中对历代学者对《楚辞》的研究成果进行了梳理和总结,对于一些重要的文献和观点,都进行了深入浅出的阐释。我尤其欣赏书中关于《天问》部分的解读,对于那些层层递进、发人深省的问题,作者给出了非常具有启发性的解答,让我深感屈原思想的博大精深。通过阅读这本书,我不仅读懂了《楚辞》的文字,更感受到了其背后所蕴含的哲学思考和人文精神。

评分拿到这本《楚辞》的精粹版本,纯粹是出于对中国传统文化的兴趣。我一直觉得,了解一个民族的文化,就不能绕过他们的诗歌。而《楚辞》作为中国古代诗歌的源头之一,其地位自然不言而喻。这本书的编排非常人性化,既保留了原文的韵味,又在语言的解读上做了大量的功课。对我而言,最大的收获是它打开了我对先秦时期文学想象力的认知。那种瑰丽奇特的意象,那种自由奔放的抒情方式,与后来的《诗经》形成了鲜明的对比,也为后世的文学创作提供了源源不断的灵感。书中关于《九歌》的解读尤其精彩,将那些祭祀性的歌谣与原始的宗教信仰、民间习俗巧妙地联系起来,让我看到了文字背后那古老而充满活力的社会图景。虽然我对文学理论本身涉猎不深,但这本书的通俗易懂和深度挖掘,无疑是帮助我走近《楚辞》的一座重要桥梁。

评分偶然翻到这本《楚辞》的精粹版本,本以为会是枯燥的学术著作,没想到读起来却格外引人入胜。我一直觉得,能够代表一个时代的文学作品,必然有着超越时代的魅力。而《楚辞》正是这样一部作品。这本书最大的亮点在于其对《楚辞》的“文论”部分的处理。它不仅仅是介绍了《楚辞》的文学价值,更深入地探讨了其在文学史上的地位和影响,以及后世文人如何受到《楚辞》的启迪。书中对屈原创作精神的分析,尤其让我印象深刻,那种坚持自我、不屈不挠的品格,在任何时代都具有重要的现实意义。通过这本书,我不仅领略了《楚辞》的诗歌之美,更理解了它作为一种文学传统,是如何在中国文学史上留下浓墨重彩的一笔,并持续影响着一代又一代的文人墨客。

评分收到这本《楚辞》的精粹读本,简直是我的意外之喜。我一直对先秦时期的文学感到好奇,尤其是那些充满想象力和浪漫主义色彩的作品。这本书真的给了我一个绝佳的入口。它不仅收录了《楚辞》最经典的篇章,更重要的是,它为每一个字、每一句话都做了非常细致的解释,让我这个古文功底不算特别扎实的人也能读得津津有味。书中对于《山鬼》、《湘君》等篇章的解读,让我仿佛置身于那个神秘而充满灵气的湘水之畔,感受着自然的壮丽和人间的悲欢。作者的文字流畅而富有感染力,能够将那些古老的意象在读者脑海中鲜活地呈现出来。读完这本书,我对《楚辞》的理解不再停留在表面的文字,而是深入到了其情感的内核,感受到了其中蕴含的对自然、对人生、对理想的无限追求。

评分此用户未填写评价内容

评分好好好哈哈

评分不错

评分好好好哈哈

评分不错

评分不错

评分好好好哈哈

评分好好好哈哈

评分好好好哈哈

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有