具体描述

编辑推荐

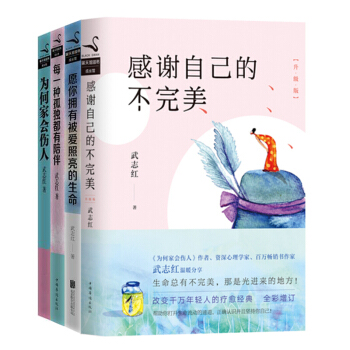

◎ 极具人气的资深心理学家、百万册心理学畅销书作家武志红的经典作品。

◎ 《愿你拥有被爱照亮的生命》:自我成长和真爱,总是互为镜像。当你越是成为自己,爱就越容易出现;爱累积越多,你越容易成为自己。武志红说,这本书可以当做我的**本书来读,其中的《心灵成长的六个定律》讲的是*基本的理论。

◎ 《每一种孤独都有陪伴》:爱是我们深层的渴望,但为何越爱越孤独?对这个永恒的人的困境,作者深具洞察力,洞悉孤独感背后的深层心理机制,帮助我们对自我、对情感模式有更多的觉察,打破自恋的幻觉,看到关系的真相。

◎ 《为何家会伤人》:读者称本书为“极具思想性的家庭关系指导书”“内心成长的一本好书,和谐家庭的圣经”。细致入微地揭示中国家庭的运行机理,解读你我的情感模式,认清病态家庭的前因后果,建立健康的家庭心理,帮助为家所困的人们重新找到自由与幸福。

◎ 《感谢自己的不完美》:阻碍我们成长的不是因为自身的不完美,而是我们不肯承认自己的不完美。本书走出一个全新的思考方向,告诉读者,悲伤、愤怒、内疚、恐惧等“负面”情绪等在成长中有着重要的积极作用,拥抱痛苦和不完美,是成为自己的必经之路。

内容推荐

我们一直以为一些负面情绪,如坏习惯、痛苦、悲伤、愤怒、恐惧等是不好的,甚至认为这些是不完美的,阻碍了我们成长,我们努力去避免和克服它们。

作者从新的角度、用心理学的知识告诉我们,这些坏情绪,对我们有极大的帮助和正面意义。这些情绪是伴随我们一生的,而且这些情绪并不是敌人,是朋友,我们应该接纳它们,并要感谢它们让我们越来越坚强,体验更多生命的无限精彩。

《愿你拥有被爱照亮的生命》

为什么我们会那么在意别人的评价?

为什么说大多数心理问题的内核都是爱的缺失?

为什么童年受过的苦,长大了还要再受一次?

……

童年时与父母等重要亲人相处形成的关系模式、心理模式,是我们人格的基础,就像是新出厂的电脑装上了一套操作系统。

如果对自己的“操作系统”不了解,外界来什么刺激,我们有什么情绪,做出什么反应,自己往往都意识不到。于是,我们被同一套心理模式所左右,不断重复一些幸福或苦难,人生就像是一个个轮回,这就是所谓的性格决定命运。

如果对自己的心理模式有了深度了解,对发生的事情,我们可以有意识地做出回应,生活就有了自主选择的色彩。当我们为自己的一切做选择时,就是在成为自己,自我实现。

《每一种孤独都有陪伴》

家是港湾,可为何家会伤人?

爱意味着融合,可为何越爱越孤独?

我们每个人都渴望走出孤独,都渴望与别人相爱。如果一个人越重要,我们就越会用自己所懂得的好的方式去对待他。

但很多时候,这种渴望背后的潜台词是:因为我爱你,我做的一切都是为你好,所以你要听我的,要按我的期待去回应,去做事。而所谓的“好的方式”则常常是把自己的意志强加给别人。

在这种逻辑下,相爱便成了强加,成为控制彼此的战争。因为这个缘故,我们都渴望爱,都爱过,然而,要命的孤独感却纠缠着这个世界上的绝大多数人,亲密关系成为咫尺天涯。

作者用细致入微的笔触,揭示了如何打破横亘在人与人之间那堵自恋的墙,真正看到别人的存在,结束权力与控制的隐秘游戏,让真爱和自由重新回到家人、爱人之间。

《为何家会伤人》

经典畅销书《为何家会伤人》的全新升级版。该书出版七年来,在读者中引起持久的震荡,好评如潮。在本书中,作者作了全新的修订,并新增六万字内容,细致入微地揭示出中国家庭的运行机理。作者用温暖有力的文字贴着当下读者的心,凭借十年行业经验,带领为家庭关系所困的万千读者一起踏上自我治愈与寻求幸福和自由的旅程。

《感谢自己的不完美》

我们一直以为一些负面情绪,如坏习惯、痛苦、悲伤、愤怒、恐惧等是不好的,甚至认为这些是不完美的,阻碍了我们成长,我们努力去避免和克服它们。

作者从新的角度、用心理学的知识告诉我们,这些坏情绪,对我们有极大的帮助和正面意义。这些情绪是伴随我们一生的,而且这些情绪并不是我们的敌人,是我们的朋友,我们应该接纳它们,并要感谢它们让我们越来越坚强,体验更多生命的无限精彩。

在线试读

你为什么太在乎他人的评价

读大学时,和一个朋友曾经有过这样的对话:

她问我:“你难道不是通过别人的评价来认识你自己吗?”

我反问:“我知道我是谁啊,干吗要通过别人的评价来认识自己?”

于是,我们俩都像看外星人一样看着彼此。她次发现,原来还有我这种很少把别人评价放在心上的人,我也次发现,原来还有她这种通过别人的评价来认识自己的人。

后来,我逐渐明白,像我这样的人真是有点像外星人,而像她那样的人在我们的文化中则占了大多数。

在《不要用爱控制我》一书中,帕翠斯·埃文斯说,爱控制别人的人有一种奇特的逻辑——我知道你是谁,而你不知道你是谁。

那位强迫孩子继续吃饭的父亲,他认为他知道孩子该吃多少,而孩子自己不知道该吃多少。

我那位导演朋友的奶奶,也一样认为她知道孙子该吃多少,而孙子是不知道自己该吃多少的。

正是长久生活在这种环境下,而没有像巴菲特父亲那样的人叮嘱我那位好朋友“尊重自己的感受”,她会形成这样的逻辑——“我不知道我是谁,所以我要通过别人对我的评价来认识自己”。

如果你也有这种逻辑,我可以断定,在你小时候,在你家中,一定有很多亲人会持有这种看法——他们知道你这个孩子是怎样的,而你不知道。

持有这样的看法关键是为了引出后面的一个结论——所以你要听我们的。

所幸,在我家中没有人对我灌输这样的观念,相反,我父母从来不会干涉我的判断,他们非常尊重我的感受。

印象很深的一件事是,我小时候有一段时间只爱吃面而不爱吃菜,尤其是饺子。结果,我父母不强求我吃饺子,尤其是那几年过年的时候,我父母和哥哥姐姐吃饺子,却另外专门给我做了一份面片。

还记得小时候看蚂蚁搬家,不知道怎么就来了兴致,可以蹲在地上连续看三天,除了吃饭睡觉就是看蚂蚁搬家。父母完全没有管我这种怪事,绝对不会对我说,你怎么这么怪呢,别人家的孩子才不会做你这种傻事;或者说,看什么看,有什么好看的,去做点正经事!

因为这样的童年经历,我的感觉没有被破坏,所以我做什么事情都有清晰的立场,而这些清晰的立场,都是建立在我自己对事物的感受之上。也因此,我自然地不把别人对我的评价当回事,倒不是为了显摆自己的个性。

我想,正是因为我这种性格,我基本上是干一行爱一行,很容易做随便什么事情就上瘾。因为,当自己与某一事物的关系没有受到别人的妨碍时,那种全身心投入做事情的感觉实在太好了,这种专注本身就是一种巨大的奖励。

因此,我读书时除了英语,每一科都蛮喜欢的,而每一科都考过全班高分,乃至文理分科时我很痛苦,我不希望分科,而希望所有科目一起学。

在我收到的两万多封读者来信中,估计有约三分之一是中学生写来的,他们很多人都谈到了自己的一个特点:喜欢一个老师时,这门课成绩就很好;不喜欢一个老师时,这门课成绩就差很多。

之所以如此,是因为他们的自我价值感不是发自内心,而是来自于老师对他们的评价。当老师喜欢他们时,他们的自我价值感很高,这带动了他们的成绩上升;当老师不喜欢他们时,他们的自我价值感变低,这导致了他们成绩下降。

这种情况在我身上从未出现过,我可以很喜欢一个老师,但那门课的成绩就是不行,譬如英语;我也可以非常讨厌一个老师,但那门课的成绩就是强,譬如小学时有三年时间我非常不喜欢数学老师,但我的数学成绩一直很好。

之所以如此,正是因为我的自我价值感是发自内心的。我热爱一件事,投入地去做这件事,这会给我带来巨大的快乐,这个快乐本身会驱动我继续投入到这件事中。别人的评价基本影响不了我做一件事的热情。

看起来,我具有一个优点——有很好的心理素质,其实,这个心理素质是父母给我的。尽管我在农村的父母不会像巴菲特的父亲那样告诉巴菲特——尊重你自己的感受,但他们用行动做到了这一点,他们很少影响、评判更不用说否定我的感觉,这让我的心生出了茂盛而庞大的根系,可以在任何我喜欢的一件事上紧紧地抓住大地。

本来,这是理所当然的。只要父母不去太多地干涉孩子,那么孩子自然就会成长为非常有感觉的人。但是,现实情况下,有这样的父母成了一份难得的幸运。

从小到大,我既没挨过父母的打,也没挨过父母的骂。仅仅有一次,父亲在做农活时对我说了一句重话,我还哭着回去找母亲告了状。

本来,我觉得这很平常,但经过1992年开始学心理学到现在的这段时间,我终才发现,这样的经历实在是一份巨大的馈赠。

如果将本小节概括为一句话,我想说,假若你很在乎别人对你的看法,这并不是天生的,而是在你成长的历程中形成的。现在就去检视一下你的成长历程,这会帮助你从别人的评价中解脱出来,从而投入地去做你喜欢的事。

目录

Part 1:坏习惯不是你的敌人

认识恶习:它一定曾让你获益

带着心理问题积极生活

心灵成长书吧:《克服焦虑》

Part 2:悲伤是完结悲剧的力量

悲伤是完结悲剧的力量

每一次磨难都是生命的财富

越控制,越失序

对抗痛苦才是痛苦主源

越快乐,越悲伤?

挫折:变逆境为机遇

心灵成长书吧:《体验悲哀》

Part 3:愤怒是对愤怒者的保护

愤怒:你的力量之泉

向创可贴式的爱说“不”

如何与传销者谈话

“走饭”之死与快乐王子的“铅心”

Part 4:不要内疚,这世界没有的清白

从承受内疚开始

你的欲望不是罪

自卑,只是因为缺乏爱

心灵成长书吧:《女心理师》

Part 5:恐惧告诉你什么对你更重要

无需战胜恐惧

好好活着是好的想念

人生为什么会轮回?

温柔地对待你的疾病

身体是心灵的镜子

心灵成长书吧:《关于坏人我们需要知道的一切》

Part 6:只有在人群中,才能认识自己

在关系的镜子前审视自己,理解自己

关上车窗,关上心房

我们为什么需要崇拜谁?

心灵成长书吧:《中国文化的深层结构》

Part 7:说出“我接受”,让心灵回归自由

学会接受自己

宽容自己,才能宽以待人

让你的身心重归流动

越懂黑暗,越相信光明

结语:给自己一个仪式,开始一段征程

用户评价

“感谢自己的不完美”这本书,与其说是一本心理学读物,不如说是一本写给所有正在经历自我怀疑和内耗的人的情书。在快节奏的现代社会,我们被鼓励追求完美,被灌输“不够好”的焦虑,仿佛不完美就是一种罪过。然而,作者却用极其温柔的笔触,告诉我们,不完美才是人类最真实的底色,是生命力的源泉。书中那些关于接纳、关于原谅、关于和解的篇章,就像一股清泉,缓缓流淌进我干涸的心田。我曾为自己的小缺点而耿耿于怀,为那些不尽如人意的过往而自责不已,仿佛永远无法摆脱“应该”和“必须”的束缚。但这本书让我看到了另一种可能性——拥抱自己的脆弱,珍视自己的不完美。作者鼓励我们去看见自己内在的光芒,即使它黯淡,即使它摇曳,那也是独一无二的光芒。读着读着,我仿佛卸下了沉重的包袱,开始能够轻松地看待自己的不足,甚至从中找到成长的契机。这种从内而外的改变,是如此微妙却又深刻。它让我明白,真正的强大,并非来自于无懈可击,而是来自于敢于面对自己的不完美,并从中汲取力量。

评分这本书的扉页上印着“武志红书籍心理学套装4本书”,当我翻开第一页,就深深地被作者的文字所吸引。这不仅仅是一套书,更像是一场心灵的旅行,一次与自我的深度对话。作者以其独特的视角,剖析了家庭关系中那些常常被我们忽略,却又至关重要的连接。我读着“为何家会伤人”,仿佛看到了自己成长过程中那些模糊而又尖锐的印记,那些无形的枷锁是如何在日复一日的互动中被塑造,又如何影响着我们对爱和亲密关系的理解。书中的案例并非遥不可及,而是触手可及的生活片段,作者用一种既温和又犀利的方式,揭示了家庭动力学的复杂性,以及那些隐藏在“关心”背后的控制、期待和未被满足的需求。他并没有简单地指责,而是引导读者去理解,去看见,去接纳。这种理解,让我开始审视自己与原生家庭的关系,那些曾经让我感到痛苦和困惑的模式,似乎都有了新的解释。我开始意识到,很多时候,伤害并非源于恶意,而是源于无知和无法表达的爱。这本书让我明白,原生家庭的影响是深远的,但它不是终点,而是起点,我们可以通过理解和疗愈,重新定义自己与家人的关系,甚至是与自己的关系。

评分“愿你拥有被爱照亮的生命”这本书,给我的感觉就像是一场温暖的拥抱,一次心灵的洗礼。它不像某些心理学书籍那样,充满了晦涩的理论和深奥的概念,而是用最朴实、最真挚的语言,探讨了爱与被爱的本质。作者在书中反复强调,爱不是一种索取,而是一种给予;不是一种条件,而是一种状态。我曾以为,被爱就是要被他人无条件地满足,被他人看见和肯定。但这本书让我明白,真正的被爱,首先来自于自我价值的肯定,来自于对自己的全然接纳。那些关于“自爱”和“界限”的章节,让我恍然大悟。我开始意识到,在过去的关系中,我常常因为害怕失去而模糊了自己的界限,也因为渴望被爱而过度讨好。这本书引导我重新审视爱的意义,学习如何爱自己,如何以健康的方式去爱他人,以及如何识别那些真正滋养生命的爱。读完这本书,我感到内心充满了力量和希望,仿佛看到了自己生命中更多被爱照亮的可能,也坚信自己有能力去给予这份光亮。

评分这套书给我最大的感受是,心理学并非遥不可及的学术研究,而是与我们日常生活息息相关的智慧。作者的文字,没有华丽的辞藻,却有着直抵人心的力量。他擅长从日常生活的细节入手,抽丝剥茧地揭示那些影响我们情感和行为的深层原因。无论是关于家庭的互动模式,还是关于自我价值的认知,亦或是关于情感关系的经营,都充满了实用的洞见。我常常在阅读过程中,不自觉地将书中的内容与自己的经历对照,那些曾经困扰我的问题,在作者的解读下,变得清晰可见。更重要的是,这本书不仅仅停留在“分析”层面,而是充满了“疗愈”的可能。它鼓励我们去接纳,去理解,去改变,去重塑。每一次翻开这本书,都像是在进行一场内心的疏通,让我感到轻松和释然。这不仅仅是知识的获取,更是一种自我提升和生命体验的升华,让我更加懂得如何与自己和解,如何与他人建立更健康的关系,如何去发现和创造属于自己的幸福。

评分“每一种孤”这本书,与其说是一本读物,不如说是一次对生命中那些隐匿角落的探索。它以一种不回避、不粉饰的态度,深入探讨了“孤”的多种形态,以及这种孤立感背后可能隐藏的心理机制。我曾以为,孤是一种负面的情绪,是需要被极力摆脱的状态。但作者通过细腻的笔触,让我看到了“孤”的多重面向。它可能源于童年的经历,源于人际关系的疏离,也可能源于对自我身份的迷失。书中那些关于“被抛弃感”、“不被理解的痛苦”以及“寻求连接的渴望”的描述,深深地触动了我。我开始意识到,很多时候,我们对“孤”的恐惧,源于我们对自我价值的怀疑。这本书并没有提供廉价的慰藉,而是引导我们去面对和理解这种孤立感,去看见它并非全然的黑暗,有时也隐藏着成长的契机。它让我学会以更平和的心态去面对生命中的孤单时刻,甚至从中找到与自己共处的力量,以及对他人处境的更深刻的共情。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有