具体描述

用户评价

“新知书店”,这个名字本身就带着一股子浓郁的文化气息。如果这期《三联生活周刊》的年货专刊能与“新知书店”有所联动,那我对它的期待值会直线飙升。我想象着,杂志里会不会有关于“新知书店”的专题报道,讲述这家书店在传承和弘扬中华优秀传统文化方面的努力,尤其是在传统节庆,比如春节期间,他们如何通过各种活动和精选的书籍,来丰富人们的精神世界。又或者,这本杂志的内容,本身就是“新知书店”的一次文化呈现,它通过“想念的年货”这个主题,来解读当代人的情感需求和文化认同,并通过推荐一些与此相关的书籍,来引导读者进行更深层次的思考。我期待看到,杂志里能够呈现一些“新知书店”里的特色年货,它们可能不仅仅是商品,更是一种文化的载体,一种知识的传递。我想知道,在“新知书店”的语境下,“想念的年货”是否会被赋予更深刻的哲学意味。

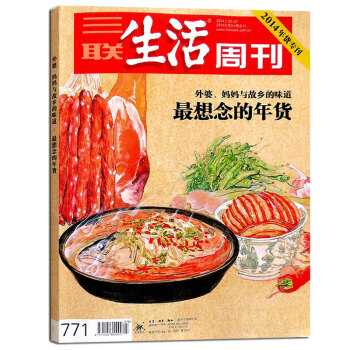

评分这期《三联生活周刊》的2014年货专刊,光是标题《想念的年货》就一下子把我拉回到那个充满仪式感的年代。小时候,年货的概念可不像现在这样,就是去超市随便买买就能解决的事情。那时候,年货意味着很多长辈们辛勤的付出,是家家户户的期盼。我记得每年快到过年的时候,家里的长辈就会开始忙碌,腌制腊肉、灌香肠,炸花生、炒瓜子,还有那些大袋大袋的糖果。那种味道,至今还清晰地留在我的记忆里。不仅仅是味道,更是那种大家围坐在一起,分享喜悦,期盼新年的氛围。这本书,如果能将这种怀旧的情绪,这种对过去年货的温情回望,通过文字和图片呈现出来,那就太棒了。我希望它不仅仅是简单地罗列一些年货的名称,而是能深入挖掘每一种年货背后的故事,它如何制作,它代表着什么样的寓意,它又承载着哪些家庭的记忆。我想看到,杂志里是否会有人物故事,比如,一位老奶奶如何坚持用传统方法制作年糕,又或者,一个在外地工作的年轻人,如何通过电话指导家人准备他心心念念的家乡特产。

评分“生活”这个词,在我看来,是《三联生活周刊》最擅长捕捉的。这期关于“年货”的专刊,我期待它能以“生活”为切入点,展现出年货在现代人生活中的多重含义。也许,它会讲述几个普通家庭,在准备年货的过程中,所经历的温馨、忙碌甚至是一些小小的矛盾。又或者,它会关注一些在异乡打拼的年轻人,他们如何通过年货来寄托对家乡的思念,如何维系与家人的情感连接。我还想看到,杂志里是否会探讨“年货”与消费主义的关系。在商家们大力促销、铺天盖地的广告轰炸下,我们的“想念”是否还那么纯粹?我们购买年货的动机,究竟是真正的需要,还是被消费文化所裹挟?我希望这本杂志能帮助我们辨析,在各种诱惑面前,如何保持清醒的头脑,如何选择真正能带来幸福感的年货,让年货回归其本来的意义,成为生活的一部分,而不是生活的全部。

评分“读书”这个标签,让我对这本《三联生活周刊》的年货专刊充满了好奇。一本周刊杂志,尤其是一本以深度报道见长的杂志,在谈论“年货”时,如果能将阅读和文化结合起来,那绝对是锦上添花了。我设想着,杂志里会不会有关于与年货相关的经典书籍的推荐?比如,那些描绘中国传统节日习俗的小说,或是关于饮食文化、民俗历史的学术著作。又或者,它会不会通过“年货”这个切入点,引申出一些关于阅读的思考?比如,在那个信息爆炸的时代,人们获取知识的渠道越来越多样,但沉下心来读书的时间却越来越少。那么,“想念的年货”是否也包含了“想念”那种沉浸在书海中的宁静时光?我期待它能分享一些作者的读书心得,或者是一些关于如何在家中营造阅读氛围的建议。更进一步,我希望它能引发我们思考,在年货的丰盛背后,我们是否也应该丰富自己的精神世界,用阅读来滋养心灵,让生活不止于物质的满足,更要有思想的深度。

评分这期《三联生活周刊》的2014年货专刊,仅仅从“想念的年货”这几个字,就能勾起我无数的回忆。小时候,年货可不仅仅是超市里那些琳琅满目的包装商品,它们是爷爷奶奶、爸爸妈妈辛辛苦苦准备的,带着浓浓的爱和期待。我记得每年腊月,家里就开始忙活,磨豆腐、炸麻花、腌腊肉,每一个环节都充满了仪式感。那种味道,那种家庭团聚的温馨,是现在任何超市里的商品都无法替代的。我希望这本杂志能把这种“想念”的情绪,这种对过去年货的温情回望,通过文字和图片,生动地展现出来。它不仅仅是关于吃,更是关于家,关于爱,关于那些已经渐行渐远的时光。我想看看,杂志里是否会有人物故事,比如,一位老人如何坚持用传统方法制作年货,又或者,一个在外打拼的年轻人,如何通过回忆家乡的年货,来缓解思乡之情。

评分“读书”这个元素,如果能被巧妙地融入到这本《三联生活周刊》的年货专刊中,那我一定会觉得它非常有深度。我脑海中立刻浮现出一些画面:一个温暖的房间里,家人围坐着,一边品尝着母亲亲手做的年货,一边翻阅着一本泛黄的老书;或者,某个作家在文章中,通过对某一种年货的描写,引申出对人生、对过往的深刻感悟。我期待这本杂志能推荐一些与年货、与春节习俗相关的经典书籍,让读者在品味年货的同时,也能汲取其中的文化养分。甚至,我希望它能有一些关于“精神年货”的探讨,比如,在忙碌的春节假期,我们有哪些值得沉浸其中的书籍,能够滋养我们的心灵,让我们在享受物质丰盛的同时,也能获得精神上的满足。我想看看,杂志里是否会有一些关于阅读的“年货”清单,帮助我们在纷繁的世界里,找到那些真正能提升自我、启迪智慧的读物。

评分“生活”这个词,在《三联生活周刊》的这期专刊里,我期待它能给我带来一些关于当下生活状态的深度思考。2014年的中国,正经历着飞速的变化,经济腾飞的同时,也带来了很多新的社会问题和生活方式的转变。我希望这本杂志能不仅仅停留在对“年货”这个物质层面的解读,而是能深入挖掘,在“想念的年货”这个载体之下,折射出当下人们的生活困境、精神需求以及情感的寄托。例如,是什么让人们如此“想念”过去的年货?是因为过去的年货代表着一种更纯粹、更有人情味的生活方式吗?还是说,在现代社会的高压和快节奏下,人们渴望回归一种更朴实、更有人情味的生活?我想看看杂志里是否会探讨,在消费主义盛行的今天,我们应该如何平衡物质追求和精神满足,如何找回那些被遗忘的生活智慧。也许会有关于城乡生活方式差异的对比,又或是不同年龄段人群对年货和生活的不同理解。我更期待的是,它能提供一些视角,帮助我审视自己的生活,思考在快速变化的时代里,什么才是真正值得我们去“想念”和坚守的。

评分《三联生活周刊》向来以其深度和广度著称,这期关于“年货”的专刊,我期待它能给我带来一些别样的视角。2014年,社会发展迅猛,生活节奏加快,很多传统的年俗和年货都面临着被遗忘的危机。我想看看,这期杂志是否会探讨“想念的年货”背后所折射出的社会变迁。比如,为什么我们会“想念”过去的年货?是因为它们更纯粹、更健康,还是因为它们承载着更浓厚的人情味?我又想知道,杂志里是否会介绍一些当下正在兴起的、与“年货”有关的新概念。比如,一些注重健康、环保的有机年货,或者是一些充满创意、个性化的定制年货。这些新事物,是否也能成为我们未来“想念”的对象?我更希望,这本杂志能提供一些思考,在物质日益丰富的今天,我们如何才能找回年味,如何才能让年货不仅仅是满足口腹之欲的商品,而是成为连接亲情、传承文化的重要载体。

评分“新知书店”这个名字,本身就带着一种知识和文化的 aura。如果这本《三联生活周刊》的年货专刊真的能与“新知书店”有所关联,那无疑会让它在文化内涵上更上一层楼。我猜想,这期杂志的内容,会不会是《三联生活周刊》与“新知书店”联合策划的?或者,杂志里会有关于“新知书店”的介绍,讲述这家书店在传承文化、传播知识方面的独特理念和实践。如果是这样,那“想念的年货”这个主题,就可以被赋予更深远的意义。它不仅仅是对物质年货的怀念,更是对那个承载着知识、思想和人文关怀的“新知”的“想念”。我期待看到,杂志里会不会有关于“新知书店”里那些充满智慧的书籍的推荐,这些书籍是否也能成为我们精神上的“年货”,在寒冷的冬日里,给予我们温暖和启迪。也许,它会探讨在数字化阅读日益普及的今天,实体书店如何面临挑战,如何继续扮演其重要的文化角色。

评分这个三联生活周刊2014年货专刊,光是封面那个“想念的年货”几个字,就勾起了我脑海里无数关于童年和春节的回忆。小时候,年货可不是现在这种超市里琳琅满目的商品,而是带着一种仪式感,一种期待。每到腊月,家里的长辈们就开始忙碌起来,准备着各式各样的美食和必需品,那些味道,至今还在我的味蕾上回荡。糖瓜、花生、瓜子,还有母亲亲手制作的腊肉和香肠,每一样都承载着对新年的祝福和对家人的爱。这本书,如果能重现当年那种纯粹的年味,那种朴实而温馨的氛围,那就太有价值了。我特别想看看,杂志是怎么解读“想念的年货”这个主题的,它是不是也触及到了那些消失在时光里的年货,那些曾经陪伴我们度过无数个春节的印记。我想象着,也许里面会有关于某个地方传统年货的介绍,又或者是某个老物件背后的故事,这些东西,远比现在那些批量生产的商品更能打动人心。毕竟,年货不仅仅是食物,更是一种情感的寄托,一种文化的传承。希望这本杂志能让我找回那种失落的年味,让我在浮躁的生活中,找到一丝宁静和慰藉。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有