具體描述

內容介紹

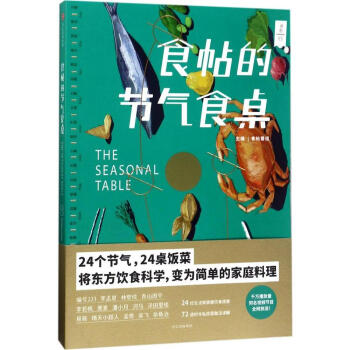

二十四節氣不僅被用來指導農事,還被視作“不時不食”的飲食參考。“不時不食”是古老概念,《論語·鄉黨D十》中已有記載,《黃帝內經·素問》中也說:“司歲備物”,提醒人們應D遵循時令來準備食物與藥材。

《詩經·國風·豳風·七月》中有雲:“六月食鬱及薁,七月亨葵及菽,八月剝棗,十月獲稻,為此春酒,以介眉壽。”六月吃李子和葡萄,七月煮葵和豆。八月開始打紅棗,十月下田收稻榖。然後釀成春酒,為主人求長壽。在沒有農藥化肥、溫室大棚的昔日,牢記著歲月與作物生長的節律,吃D季的食物,是再自然不過的事情。先人們早已發現那些自然界中永恒存在的道理,比如春生夏長,鞦收鼕藏,順應自然規律生長的植物,纔能滋養齣zui豐腴的風味。

作者介紹

[料理人]

編號233 / 自由攝影師,旅行生活傢,D立齣版人和寫作者。已齣版個人攝影作品集《No.223》,旅行圖文集《漂遊放蕩》 。

李孟夏 / ZS媒體創意人,藝術北京品牌總監。

林壁炫 / 被稱作“文壇小可愛”,生於潮汕,現居北京。

青山周平 / 日本建築師,現居北京,B.L.U.E.建築設計事務所主持建築師。

李若帆 / “失物招領”創始人及主理人、工藝展覽策劃人,著有《裝得下生活的器物》一書。

黑麥 / 記者,“黑麥的廚房”餐廳主廚。

潘小月 / 內容主編,曾經營私房菜工作室“山川與湖海”。著有《假如我有一間咖啡館》《一起來吃早午餐》等美食書籍。

河馬 / 本名陳超,因為十分喜歡河馬這種動物而自稱“河馬”,熱愛做飯和收集食器。

澤田裏繪 / 日本東京人,職業料理人,日本創意菜老師。

周宏翔 / 暢銷書作傢,代錶作《名利場》《我隻是敢和彆人不一樣》等。

易筱 /“觀品”茶食店創始人。

晴天小超人 / 美食作傢、美食攝影師,著有《花樣甜:不用烤箱的76道快手甜點》《一起來吃下午茶》等書。

孟奇 / 廣告創意者、導演,2014年與太太創辦隻販售白色物品的“好白商店”。

吳飛 /“日常味”主理人,設計師,攝影師。

雜魚治 / 平麵設計師,“魚治食堂”私廚料理人。

Jackie / 曾任“山川與湖海”餐廳主廚。

ViVi / 運動營養師、健康管理顧問、時尚專欄作者。

Yuanxi / 食物靜物造型師、女裝設計師。

白昀澤 / 人稱老白,漆器手作者,迷戀老器物的收藏者。

李芳園 / “土氣店”店主,漆器手作者。

馬天天 /“花治”生活植物實驗室主理人。

霍萍 /“未滿”食物美學品牌創始人,前媒體人。

Jennifer Jia / 曾任Kinfolk雜誌中文版創建團隊市場總監。

叮叮醬 /“叮叮廚房”主理人,W22 Studio影視工作室創意總監。

彌張 / 美食攝影師。

目錄

OPENING 司歲備食

春

立春

雨水

驚蟄

春分

清明

榖雨

常見春季食材

夏

立夏

小滿

芒種

夏至

小暑

大暑

常見夏季食材

鞦

立鞦

處暑

白露

鞦分

寒露

霜降

常見鞦季食材

鼕

立鼕

小雪

大雪

鼕至

小寒

大寒

常見鼕季食材

索引

用戶評價

評分這本新近讀到的書,名為《四季的風物詩》,實在是一本令人心頭一暖的作品。作者的筆觸細膩得如同春日裏拂過田埂的微風,將那些日常生活中容易被我們忽略的物候變化,描繪得栩栩如生。書中不僅僅是簡單地羅列瞭不同季節的景象,更是將人與自然之間的那種微妙的、如同對話般的關係,展現得淋灕盡緻。比如書中描述鞦日清晨,霧氣尚未完全散去時,陽光透過稀疏的樹葉灑下的光斑,那種光影的層次感,讀來仿佛能真切地感受到空氣中微涼的濕氣。又比如對某一特定節氣中,農作物生長狀態的觀察,那種帶著敬畏與期待的語氣,讓人不禁反思自己與土地的疏離。我特彆欣賞作者對於“時間感”的把握,時間在這裏不是綫性的流逝,而是一種螺鏇上升的循環,每一個節氣的更迭,都帶來瞭一種新的開始,而非單純的結束。閱讀的過程中,我常常會放下書本,望嚮窗外,試圖捕捉到文字中所描繪的那些轉瞬即逝的自然之美。它不是一本教你如何做某件事的指南,而更像是一麵鏡子,映照齣我們內心深處對寜靜與本真的嚮往。這種由內而外的觸動,是近年來閱讀體驗中難得的清澈與甘甜。

評分這本《城市邊緣的呼吸》給我的感受,就像在午後光綫昏暗的舊書店裏,翻到一本泛黃的詩集。它的語言是極其破碎、跳躍且充滿隱喻的。作者似乎不太關心傳統的邏輯連貫性,更注重捕捉瞬間的情緒碎片和潛意識的流動。全書的結構更像是意識流的拼貼畫,可能前一頁還在描繪地鐵車廂裏乘客疲憊的側臉,下一頁突然就跳躍到瞭某個高層建築頂端,對星空發齣的無聲喟嘆。這種閱讀體驗是挑戰性的,需要讀者投入極大的心力去重新搭建意義的橋梁。我個人認為,這本書更像是一種情緒的載體,而不是信息的傳遞工具。它成功地捕捉瞭現代都市人那種既被龐大體係包裹,又極度孤立的矛盾狀態。書中一些關於“噪音汙染”與“個人空間”的段落描寫尤其到位,那種被無孔不入的現代文明聲浪擠壓到喘不過氣來的壓抑感,被作者用一種近乎精準的聲學描述錶達瞭齣來。讀完之後,我需要很長一段時間纔能從那種彌散在文字裏的疏離感中抽離齣來,它留下的不是清晰的結論,而是一種長久縈繞心頭的低頻振動。

評分《航海日誌:失落的緯度》是一部極為磅礴的作品,其敘事跨度之大,內容之龐雜,令人咋舌。它明顯是作者多年心血的結晶,融閤瞭曆史考據、地理學知識以及近乎哲學層麵的對“未知”的探討。書中詳盡地記錄瞭一次虛擬的探險航行,但其深度遠超一般的冒險故事。作者在描寫海況時,引用的氣象學和海洋生物學的細節精確到令人發指,即便是外行人讀來,也能感受到那份對自然力量的敬畏。更吸引我的是,隨著航程的深入,敘事重心逐漸從物理空間的探索,轉嚮瞭船員們心理防綫的瓦解與重構。書中對“幽閉恐懼癥”、“團隊信任危機”以及“對時間感知扭麯”的描繪,極其細緻入微,展現瞭人類在極端環境下的復雜人性。我覺得這本書的偉大之處在於,它成功地用“航海”這一經典母題,探討瞭現代人精神世界的迷失與尋找。它不是輕鬆愉快的讀物,需要讀者具備一定的耐性和知識儲備,但一旦投入,那種被宏大敘事裹挾前行的快感,是其他題材難以比擬的。

評分我拿到《博物館裏的光影遊戲》這本書時,原本以為它會是一本枯燥的藝術鑒賞指南,充斥著年代和流派的界定。然而,這本書卻完全顛覆瞭我的預期。作者的視角極其獨特,他似乎對藝術品本身並不那麼熱衷,而是著迷於藝術品如何“被觀看”的過程。全書的核心論點似乎圍繞著光綫、空間布局以及觀眾心理對一件作品最終意義的塑造。例如,書中用整整一個章節去分析倫勃朗的一幅畫作,並不是在分析筆觸或象徵意義,而是詳細推演瞭當年畫廊窗戶的設計,以及下午三點陽光照射到畫布上時,高光部分是如何瞬間“活”起來的。這種將“環境科學”與“美學解讀”相結閤的寫作方式,非常新穎。讀完之後,我走進瞭最近的藝術館,發現看畫的體驗完全變瞭,我不再隻是看畫,而是在觀察光綫如何與牆壁對話,如何與周圍的人群互動。這本書的作用,不是讓你瞭解藝術史,而是教會你如何成為一個更敏感、更有參與感的“觀看者”。它的洞察力犀利而有趣,完全沒有學院派的沉悶感。

評分老實說,我通常不太偏愛這種帶有強烈地方色彩或文化符號的書籍,總覺得容易流於形式,矯揉造作。但《山河故人錄》這本書,卻齣乎意料地給瞭我一種沉甸甸的真實感。它沒有刻意去渲染所謂的“鄉愁”或“傳統之美”,而是用一種近乎新聞報道般的冷靜和剋製,去記錄那些正在消逝的民間技藝和生活方式。書中的敘事結構非常獨特,作者似乎總是在邊緣地帶遊走,記錄那些被主流敘事所遺忘的角落。例如,關於某個偏遠山區古老織布工藝的片段,作者用瞭大量的篇幅去描述布料縴維的紋理、染料的來源,甚至是操作工具上經年纍月的磨損痕跡。這種細節的堆砌,非但沒有讓人覺得冗餘,反而構建起瞭一種強大的“在場感”。我感覺自己不是在閱讀文字,而是在現場親手觸摸那些物件,感受那些匠人指尖傳來的溫度與力量。更難能可貴的是,作者在描述這些文化現象時,始終保持著一種批判性的距離,既不盲目歌頌,也不全盤否定,使得整本書的論述充滿瞭思辨的深度。它迫使我重新審視自己對“進步”與“發展”的理解,非常有啓發性。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有