具体描述

图书基本信息

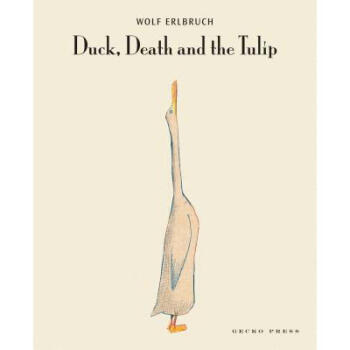

Duck, Death and the Tulip

作者: Wolf Erlbruch;Wolf Erlbruch;

ISBN13: 9781877467141

类型: 精装(精装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2008-08-01

出版社: Gecko Press

页数: 38

重量(克): 544

尺寸: 29.718 x 24.384 x 1.016 cm

商品简介

In a strangely heart-warming story, a duck strikes up an unlikely friendship with Death. Death, Duck and the Tulip will intrigue, haunt and enchant readers of all ages. Simple, warm, and witty, this book deals with a difficult subject in a way that is elegant, straightforward, and life-affirming.

用户评价

我对作者的词汇选择感到由衷的赞叹。这不是那种堆砌生僻词汇的炫技,而是一种对常用语的精确“校准”。每一个动词,每一个形容词,都像是一个精密调整过的工具,恰到好处地完成了它的任务,不多不少,力度完美。书中有很多描述感官体验的段落,尤其是在处理气味和触觉方面,那种强烈的、近乎可以触摸到的质感,让我不得不放下书本,去闻闻空气中是否有书中所描述的那种“潮湿的泥土气息”。这种文字与现实之间的微妙张力是这本书最迷人的地方之一。它让你思考,我们日常生活中那些被忽略的感官信息,究竟承载了多少未被言说的意义。相比于那些直白的叙事,这种间接、高密度的语言艺术,更像是在搭建一座精巧的语言迷宫,引导着读者深入其中,去发现那些潜藏在日常表象之下的深层结构。

评分这本书的主题广度令人惊讶,它在不经意间触及了人类经验的几个核心议题,但处理得极其微妙和克制,完全没有那种说教式的沉重感。例如,书中对“时间的流逝”的探讨,不是通过宏大的历史叙事来展现,而是通过微观到近乎细胞级别的感知变化来呈现,那种“一切都在发生,却又仿佛一切都静止不动”的悖论感,被作者描绘得淋漓尽致。我特别欣赏作者对于环境的拟人化处理,那些建筑、街道、甚至空气,都仿佛拥有了独立的生命和情绪,成为推动角色内心冲突的无声的参与者。这种手法使得阅读过程充满了多层次的解码乐趣,你永远不知道下一页会带来对世界的全新解读视角。它更像是一份关于“存在”的田野调查报告,充满了人类对自身处境的优雅而又略带悲观的审视。读完之后,我感觉世界并没有发生任何改变,但我的观察滤镜似乎被彻底擦亮了。

评分我必须承认,这本书的叙事节奏一开始让我有点摸不着头脑,它更像是一系列松散的、带有强烈个人印记的片段集合,而非传统意义上的情节驱动故事。初读时,我甚至有些焦虑,生怕会错过什么关键的转折点,但很快我就意识到,作者的目的根本不在于此。这更像是一部意识流的内心漫游指南,记录了主角在某个特定人生阶段对周围世界的碎片化感知和即时反应。那些看似不经意的细节描写,比如窗外光线角度的微妙变化,或者一个陌生人无意间流露出的表情,都被赋予了近乎形而上学的重量。我发现自己不自觉地开始关注自己周围环境的细微之处,仿佛被作者施加了一种“慢观察”的魔法。这种阅读体验是内向且反思性的,它挑战了我们对“故事”的固有期待,转而提供了一种更接近冥想的、沉浸式的状态。那些极度私密化的内心独白,虽然有时显得晦涩,却又奇迹般地触动了那些我以为早已被遗忘的情绪角落。

评分从结构上讲,这本书的非线性布局是其最鲜明的特征。它不是一部从A到Z的旅行日志,更像是一个复杂音乐作品的乐章结构,充满了主题的回归、变奏和突然的休止符。某些章节的长度极不均衡,有的只有寥寥数语,却如同重锤般击中要害;有的则篇幅冗长,充满了近乎催眠的重复和细枝末节的铺陈。这种刻意的不平衡感,有效地制造了一种对阅读期待的颠覆。你永远无法预知下一页的篇幅和情绪走向,这使得阅读过程始终保持着一种警觉而又期待的悬念。我特别喜欢那种场景的快速切换,前一刻还在细腻地描绘一个室内光影,下一秒镜头就拉远到广袤的星空,这种尺度上的自由跳跃,反而让人感受到一种奇特的完整性,仿佛所有的微观与宏观都在作者的笔下得到了统一的注脚。这本书真正考验的,是读者对“意义如何被组织”的接受度。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,那种浓郁的色彩对比和充满象征意义的图案一下子就抓住了我的眼球。我得说,作者在视觉传达上绝对是下了大功夫的。翻开书页,首先映入眼帘的是那种略带粗粝感的纸张质地,让我有种在触摸一件古老艺术品的错觉。文字的排版也相当讲究,间距、行距都拿捏得恰到好处,阅读起来丝滑流畅,仿佛不是在“读”文字,而是在“看”一幅流动的画面。我尤其欣赏作者选择的那种介于正式与随性之间的语调,它让你感觉像是在听一位饱经沧桑的长者在炉火边低语,娓娓道来一些宏大却又极度个人化的哲思。虽然我还没能完全领会书中的所有深层含义,但光是沉浸在这种精心打磨的阅读体验中,就已经值回票价了。书中的某些段落,那种如同诗歌般凝练的句子结构,常常让我忍不住停下来,反复咀嚼,试图捕捉其间细微的情感波动。这不仅仅是一本书,它更像是一个精心布置的沉思空间,邀请读者暂时逃离日常的喧嚣,进入一个由纸张和油墨构建的精致世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有