具体描述

用户评价

咳,我得说说我最近刚看完的一部日本纯文学作品,是关于战后一个中年知识分子面对精神空虚的故事。这本书的节奏很慢,几乎没有传统意义上的戏剧性冲突,全靠作者细腻入微的心理描写支撑。主角的内心活动极其复杂,充满了对过往的追悔、对当下存在的迷茫,以及那种典型的“物哀”情结。我喜欢那种文字中弥漫着的淡淡的忧伤和对生活细节的捕捉,比如光影的变化,一片落叶的纹理,甚至是一杯茶的温度,都被赋予了深刻的象征意义。它教会了我,有时候,最深刻的“大事件”其实都发生在人的内心深处,外在的波澜不惊下,可能隐藏着一场场壮阔的内心风暴。这本书的翻译也特别出色,那种克制而又饱含情感的日式美学,通过文字完美地传递了出来。读完后,感觉自己的感官都被重新校准了,对日常生活中那些微小的美感更加敏感了。

评分哇,这套书简直是文学爱好者的福音!我最近沉迷于阅读《百年孤独》,马尔克斯那种魔幻现实主义的笔法真是让人叹为观止。那种时间在书中仿佛凝固又流逝的感觉,家族几代人的兴衰荣辱,错综复杂的人物关系,每一次重读都会有新的感悟。尤其是对马孔多这个虚构小镇的描绘,它就像一个活生生的生命体,见证了所有的奇迹与荒诞。作者对于孤独主题的探讨极其深刻,那种与世界格格不入的疏离感,渗透在每一个角色的命运之中。我特别喜欢那种文字的韵律感,即便是翻译过来的版本,依然能感受到文字里流淌出的那种拉丁美洲特有的热烈与忧伤。每次读完,我都会停下来很久,试着去消化那些复杂的情感和隐喻,感觉自己的精神世界都被极大地拓展了。这本书不仅仅是一个故事,更像是一面映照人类生存困境的镜子,让人在瑰丽的想象中反思现实的本质。

评分最近迷上了一本相对冷门的俄罗斯文学作品,谢尼亚的《古拉格群岛》。这本书的体量虽然庞大,但其震撼力绝对是无与伦比的。它不是小说,而是用近乎铁证如山的方式,揭露了一个时代最黑暗的角落。作者的叙事手法非常特别,他糅合了大量的亲历者口述、档案资料以及个人的观察与分析,使得整本书充满了无可辩驳的真实感和力量。阅读的过程是一种煎熬,你不得不直面人类如何可以对同类施加如此难以想象的残暴。那些关于饥饿、寒冷、酷刑和绝望的描写,字字锥心。但同时,我也从中看到了人性的韧性——即便在最极端的环境下,依然有人保持着良知和尊严。这本书的意义已经超越了文学本身,它像一座纪念碑,提醒着后人,我们必须牢记历史的教训,警惕任何可能导致大规模人道灾难的倾向。我需要很久才能从那种沉重的情绪中抽离出来。

评分我最近重温了卡夫卡的《变形记》,说实话,每次读完都有一种莫名的窒息感。那种荒诞至极的设定,格里高尔一觉醒来变成甲虫,却没有人真正去关心他“为什么”,只关注他“怎么了”以及“会带来什么麻烦”。这简直是对现代社会人际关系异化最冷峻的讽刺。卡夫卡文字的简洁和精准,反而加剧了那种无助和恐惧。他没有过多的渲染情绪,只是平静地叙述着这个家庭如何一步步将“异类”推向绝境,这种冷静比歇斯底里的控诉更令人心寒。我尤其在意那些细节,比如妹妹态度的转变,母亲的惊恐与父亲的暴躁,都透露出一种精致的冷漠。这本书的魅力在于,它让你在感到不适的同时,又不得不承认,这种“异化”的内核,也许就潜藏在我们日常生活的缝隙之中,只是我们没有像格里高尔那样被彻底“变形”而已。读完后,我甚至会下意识地审视自己与周围人的互动方式,生怕自己也成了某种“审判者”。

评分最近终于啃完了一部维多利亚时代的长篇巨著,那部描述一位正直的乡绅在工业革命背景下如何挣扎求存的故事。这部作品的结构宏大,社会背景铺陈得极其详尽,光是关于工厂运作、阶级矛盾和地方政治斗争的描写,就让人仿佛置身于那个尘土飞扬的年代。我特别欣赏作者那种全知视角的叙述,能够深入到不同阶层人物的内心,无论是贵族小姐的矜持,还是底层工人的辛酸,都刻画得入木三分,立体饱满。当然,篇幅很长,阅读起来需要极大的耐心,中间有几次差点被冗长的支线情节劝退。但一旦坚持下来,就会发现作者对道德困境和个人选择的探讨非常深刻——在一个快速变化的社会里,坚守信念的代价究竟有多大?主人公的每一次妥协与坚持,都让人深思。这种经得起时间考验的“厚重感”,是当代快餐文学所无法比拟的。

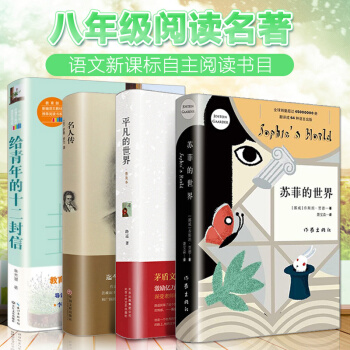

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![了不起的盖茨比/[美]菲茨杰拉德 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/24627052615/5a5c7174Ne087525d.jpg)