具体描述

目录

许氏说文叙

行楷自作诗册

临《樊敏碑》轴

临《痉鹤铭》轴

隶书张衡《灵宪》四屏

行书《答宾戏文》四屏

行书《渔隐丛话》十二屏

楷书七言联

行书七言联

行书八言联

隶书五言联

隶书七言联

隶书八言联

篆书七言联

致艾臣书札

致梦惺书札一通

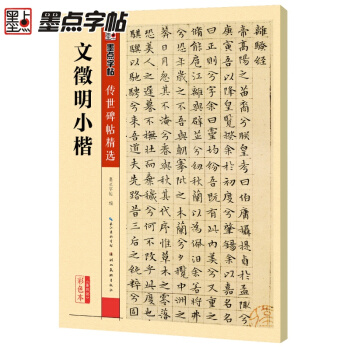

内容提要 《历代名家书法经典:赵之谦》中赵之谦,清代著名的书画家、篆刻家。浙江绍兴人。初字益甫,号冷君;后改字伪叔,号铁三憨寮,又号悲庵、无闷、梅庵等。曾任江西奉新、南城等处知县,他博学多才,诸如金石、考证、目录、书画、篆刻之类,无不精通,对后世影响深远。近代的昊禺硕、齐白石等大师都从他处受惠良多。他在书法方面的造诣是多方面的,可使真、草、隶、篆的笔法融为一体,相互补充,相映成趣。初师颜真卿,在包世臣等人一崇抑帖』的书法理论影响下,后取法北朝碑刻,并用『钩捺抵送、万毫齐力」之法作书。所作行楷精美,出入北碑,加篆、隶笔法,不仅具有北碑的沉雄方厚,而且血肉丰满,婉转圆通,形成『颜底魏面』的艺术风貌,精美绝伦,他的隶书则掺以楷法,用笔流畅,结体匀称,显得生动活泼,神采巧丽。篆书在邓石如的基础上掺以魏碑笔意,别具一格。赵之谦曾说:『独立者贵,天地极大,多人说总尽,独立难索难求』。他一生在诗、书、画、意上进行了不懈的努力,终于成为一代大师。《历代名家书法经典:赵之谦》中赵之谦,清代著名的书画家、篆刻家。浙江绍兴人。初字益甫,号冷君;后改字伪叔,号铁三憨寮,又号悲庵、无闷、梅庵等。曾任江西奉新、南城等处知县,他博学多才,诸如金石、考证、目录、书画、篆刻之类,无不精通,对后世影响深远。近代的昊禺硕、齐白石等大师都从他处受惠良多。

用户评价

在翻阅这套《赵之谦篆书 历代名家书法经典+中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册+铙歌许氏说文叙》之前,我对赵之谦篆书的认知,主要停留在一些零散的资料和印象之中。他作为晚清书坛的革新者,其篆书的地位毋庸置疑,但具体的风格特点,我总觉得有些模糊。然而,这套书的出现,可以说是将我从这种模糊的认识拉回了清晰的现实。最让我惊喜的是,《历代名家书法经典》部分,虽然篇幅不长,但它提供了一个宏观的视角,将赵之谦置于整个中国书法史的长河之中进行审视。其中关于历代篆书演变的梳理,以及赵之谦在其中扮演的角色,都解释得相当到位。我尤其欣赏其中对“秦汉以来,篆书之变”的论述,从早期的大篆到小篆,再到汉代的隶书化篆书,这些历史脉络的梳理,让我对篆书的发展有了更系统的了解。 而当目光聚焦到赵之谦身上时,本书则展现了他“脱古”的创新之路。他并非简单地模仿前人,而是汲取各家所长,并融入自己的时代感和个人情感。他篆书的用笔,既有传统篆书的圆转流畅,又加入了隶书的方折和金石的苍劲,这种融合,形成了一种独具特色的“赵体”篆书。书中对《铙歌》的放大解读,让我得以仔细品味他运笔的力度、速度以及墨色的变化。例如,那些粗壮的笔画,并非一味地粗,而是粗中有细,变化丰富;而那些细瘦的笔画,则充满了弹性和韧劲。这种精微之处的把握,正是赵之谦艺术造诣的体现。我反复摩挲书中的字迹,试图去理解他每一个笔画的起笔、行笔、收笔,以及笔画之间的呼应关系。特别是那些转折之处,他处理得非常巧妙,既不失篆书的浑厚,又带有筋骨的力量感,让人叹服。

评分初拿到这套《赵之谦篆书 历代名家书法经典+中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册+铙歌许氏说文叙》,我就感受到了它与众不同之处。市面上关于赵之谦的字帖不少,但真正能将他的篆书精髓以清晰、完整的方式呈现出来的,却屈指可数。这本书,尤其是彩色放大本的《赵之谦篆书铙歌册》,可以说是彻底改变了我对赵之谦篆书的认知。 我是一个对书法细节有着近乎苛刻追求的人,尤其欣赏那些能够展现书家笔法、墨韵和结体之美的作品。这套书,正好满足了我的这一需求。它将赵之谦的篆书以近乎“原大”的尺寸呈现,让我能够清晰地看到每一个笔画的起笔、行笔、收笔,以及墨色浓淡的变化。赵之谦的篆书,有一种独特的雄浑和奇崛感,他的笔画粗犷有力,却又不失灵动,转折之处的处理尤为精彩,常常带着一种刚劲的方折,却又能在方折中感受到圆转的韵味。我尤其欣赏他在处理一些对称字时的平衡感,以及在处理长笔画时的那种力量感和节奏感。 《铙歌许氏说文叙》的加入,更是让这套书的价值倍增。它不仅仅是一本字帖,更是一本包含了文字学研究和艺术鉴赏的读物。我反复对比着《说文叙》原文和赵之谦的篆书,试图去理解他如何将古老的文字赋予新的生命。他并非简单地摹写,而是以自己对文字的理解和对艺术的追求,对这些古老的文字进行了再创造。这种在继承与创新之间的平衡,正是赵之谦艺术成就的精髓所在。这套书,让我有机会近距离、深入地感受赵之谦篆书的博大精深,是一次难得的艺术熏陶。

评分拿到这套《赵之谦篆书 历代名家书法经典+中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册+铙歌许氏说文叙》的时候,我抱着一种“不期而遇”的心态。我并非对赵之谦篆书有特别深入的研究,但一直以来,我对晚清书坛的革新派人物都抱有浓厚的兴趣,而赵之谦无疑是其中最为耀眼的一位。我对他的印象,更多的是来自一些杂乱的书籍和文章,总觉得他的篆书,有一种与众不同的力量感和奇崛感,但具体体现在哪里,始终不够清晰。 这本书最大的亮点,无疑是那本彩色放大本的《赵之谦篆书铙歌册》。我毫不夸张地说,当我翻开这本册子的时候,仿佛有一股力量直击我的心灵。那些字,印刷得如此清晰,以至于我能看到笔画的起止,墨色的浓淡,甚至连纸张本身的质感都能隐约感受到。赵之谦的篆书,完全颠覆了我之前对篆书“温润”、“典雅”的刻板印象。他的笔法,粗犷有力,充满了金石之气。那些转折之处,不是简单的圆转,而是带着一种棱角,一种力量的爆发。我尤其喜欢他处理“铙”字和“歌”字时,那种大开大合的气势,仿佛巨石崩裂,又如洪流奔涌,充满了生命的激情。 更难能可贵的是,本书还将《铙歌许氏说文叙》原文与赵之谦的篆书作品放在一起。这意味着,我不仅能欣赏到他的书法艺术,还能了解他所书写的具体内容,以及他对这些古老文字的理解。这对于我这样非专业人士来说,无疑是巨大的福音。我反复对比着《说文叙》原文和赵之谦的篆书,试图去揣摩他如何将文字的内涵与书法的形式完美结合。他并非简单地将文字“画”出来,而是赋予了每一个字独特的生命力和艺术感染力。这种对文字的深入理解和艺术的再创造,是赵之谦书法艺术最令人称道的地方,而这套书,恰恰将这一切,以最直观、最生动的方式呈现在我的面前。

评分说实话,拿到这套《赵之谦篆书 历代名家书法经典+中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册+铙歌许氏说文叙》之前,我对赵之谦篆书的认识,更多是停留在书本上的一些片段化信息,对其艺术风格的理解也比较模糊。我一直觉得,真正要领略一位书法家的艺术精髓,必须看到清晰、完整的原貌,否则就如同隔靴搔痒。 而这套书,尤其是那本彩色放大本的《赵之谦篆书铙歌册》,彻底改变了我的看法。当我翻开这本册子的时候,我被那清晰得近乎完美的印刷效果深深吸引。我仿佛能够触摸到纸张的纹理,感受到墨迹的质感。赵之谦的篆书,在我看来,是一种充满力量和个性的艺术。他的笔画粗犷有力,却又不失灵动,转折之处的处理更是独具匠心,常常带着一种刚劲的方折,却又能在方折中感受到圆转的韵味。我仔细端详着《铙歌》中的字,被他那大开大合的气势所折服,那些粗壮的笔画,仿佛饱含着生命力,充满了力量感。 《铙歌许氏说文叙》部分的加入,更是让这套书的价值得到了极大的提升。它让我们有机会将赵之谦的篆书与《说文叙》原文进行对照,从而更深入地理解他为何如此处理每一个字。他并非简单地摹写,而是以自己对文字的理解和对艺术的追求,对这些古老的文字进行了重塑。这种在继承与创新之间的平衡,正是赵之谦艺术成就的精髓所在。这套书,让我有机会近距离、深入地感受赵之谦篆书的博大精深,是一次难得的艺术熏陶。

评分拿到这套《赵之谦篆书 历代名家书法经典+中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册+铙歌许氏说文叙》,我心里其实是怀揣着一种既期待又有点忐忑的心情。期待的是赵之谦这位晚清书坛巨匠的篆书艺术,尤其是他那独步古今的“赵体”篆书,究竟能以何种面貌呈现。忐忑则是因为“历代名家书法经典”和“中国古代碑帖经典”这两个系列,虽然名字听起来高大上,但实际内容良莠不齐,很多时候只是泛泛而谈,难以深入。然而,当我翻开这几本书,那种顾虑瞬间烟消云散。 首先,这套书的装帧设计就让人眼前一亮。厚实的纸张,精美的印刷,每一页都仿佛经过精心打磨。尤其是彩色放大本的《赵之谦篆书铙歌册》,那色彩的还原度极高,字里行间的墨色浓淡、飞白枯笔,都清晰可见,仿佛赵之谦先生刚刚挥毫泼墨一般。我迫不及待地就翻到了《铙歌》部分,赵之谦的篆书,不像传统的秦汉篆书那样规整圆润,而是带着一种奇崛雄健的气势,用笔果断,转折之处力量感十足,甚至带有一点隶书的意味,这正是他“脱古”的创新之处。他将金石的质感、汉隶的笔意巧妙地融入篆书,形成了既古朴又奔放的独特风格。而《许氏说文叙》的部分,更是为我们提供了一个理解赵之谦篆书创作源泉的绝佳窗口。他为何会选择《说文叙》作为创作对象?又是如何解读并重新演绎的?这套书中的注解和导读,虽然篇幅不长,但切中要害,点出了赵之谦在继承传统的同时,如何注入自己的个性和时代精神。我个人尤其喜欢其中对“铙歌”二字笔画的分析,赵之谦的处理方式,简直是大刀阔斧,却又恰到好处,充满了张力。

评分在我收藏的众多书法字帖中,这套《赵之谦篆书 历代名家书法经典+中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册+铙歌许氏说文叙》无疑占据着重要的位置。我一直对晚清书坛上那些独辟蹊径、锐意创新的大家们颇为欣赏,而赵之谦更是其中的佼佼者。他的篆书,被誉为“晚清篆书第一”,其艺术成就毋庸置疑。但要真正领略其精髓,往往需要细致的品读和深入的考究。 这套书,特别是那本彩色放大本的《赵之谦篆书铙歌册》,以其出色的印刷质量,让我仿佛置身于古老的书斋,近距离观摩赵之谦的创作。我仔细观察了《铙歌》中的每一个字,被其雄浑奇崛的笔法所震撼。赵之谦的篆书,打破了传统篆书的程式化,他将金石的质感、汉隶的笔意融于一体,形成了独具特色的“赵体”篆书。其用笔果断,转折有力,墨色浓淡干湿的变化丰富,结体端庄中透着几分恣意。我尤其喜欢他处理一些对称字时的平衡感,以及在处理长笔画时的那种力量感和节奏感。 《铙歌许氏说文叙》部分的收录,更是为这套书增添了学术价值。它不仅提供了赵之谦书写的原文,还让我们得以窥见他以篆书形式解读《说文叙》的独特视角。我对比着原文,发现赵之谦在字形结构上,既保留了《说文》古文字的形态特征,又注入了自己的个性和时代精神,形成了独特的艺术魅力。这种在继承与创新之间的平衡,正是赵之谦艺术成就的精髓所在。这套书,让我有机会近距离、深入地感受赵之谦篆书的博大精深,是一次难得的艺术熏陶。

评分当我拿到这套《赵之谦篆书 历代名家书法经典+中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册+铙歌许氏说文叙》的时候,我就知道,这不仅仅是一本简单的字帖,更是一次深入的艺术体验。我一直以来都对赵之谦的篆书情有独钟,他那种雄浑奇崛、充满力量感的风格,与我个人的审美取向非常契合。但过去接触到的很多赵之谦篆书字帖,总觉得在细节上不够清晰,无法完全体会到他用笔的精妙之处。 而这套书,尤其是那本彩色放大本的《赵之谦篆书铙歌册》,简直是为我量身定做的。当我翻开它时,我被那清晰的印刷和鲜艳的色彩深深吸引。每一个笔画的起收,每一个墨点的分布,都清晰可见,仿佛赵之谦先生就在我面前挥毫泼墨。我反复欣赏着《铙歌》中的字,我能感受到他用笔的果断和力量,那种不加雕饰的雄浑,以及在方折中蕴含的圆转,形成了独特的美感。特别是那些粗壮的笔画,虽然粗,却绝不显得呆板,而是充满了生命力,仿佛能听到金石碰撞的声音。 更让我惊喜的是,《铙歌许氏说文叙》部分的加入,让我有机会将赵之谦的篆书与《说文叙》原文进行对照。这让我不仅仅停留在对字形美的欣赏,更能深入理解他为何如此处理每一个字。他并非简单地摹写,而是带着对文字的理解和对艺术的追求,对古老的文字进行了重塑。这种对文字内涵和艺术形式的完美结合,正是赵之谦书法艺术的魅力所在。这套书,让我有机会近距离、深入地感受赵之谦篆书的博大精深,是一次难得的艺术熏陶。

评分当我拿到这套《赵之谦篆书 历代名家书法经典+中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册+铙歌许氏说文叙》时,内心最渴望的就是能看到赵之谦篆书的“真迹”之感。很多时候,市面上的书法字帖,印刷效果不佳,细节模糊,难以体味到书家的真实笔意。但这本书,特别是其中的彩色放大本,彻底打消了我的顾虑。拿到《赵之谦篆书铙歌册》的那一刻,我被其印刷的精良所震撼。纸张的质感,墨色的还原度,都做得非常出色。当我翻阅到《铙歌》的字帖部分,那些曾经只在想象中出现的赵之谦篆书,此刻仿佛就展现在我眼前。 我是一个对书法细节非常敏感的人,我喜欢观察每一个笔画的起承转合,喜欢感受墨色的浓淡干湿,喜欢体会字体的结体之美。这套书,尤其是彩色放大本,满足了我的一切需求。赵之谦的篆书,在继承传统的基础上,进行了大胆的创新。他的用笔,既有篆书的圆转,又不失隶书的方折,显得雄浑而又不失灵动。我尤其喜欢他处理“铙”字和“歌”字时,那种遒劲有力的笔触。那些粗壮的笔画,并非一味地平直,而是内含变化,仿佛饱含着力量;那些细瘦的笔画,则充满了弹性和韧劲,如同书法家的生命力。 《铙歌许氏说文叙》部分,则让我得以窥见赵之谦在文字学上的理解,以及他对《说文》古文字的解读。他并非照搬古人,而是以自己独特的艺术视角,重新诠释了这些古老的文字。书中对每一个字的注解,虽然简练,但切中要害,让我对赵之谦的创作意图有了更深入的理解。我发现,他在处理一些偏旁部首时,会加入自己鲜明的个性化特征,使得整个字既有辨识度,又充满了艺术的张力。这种在传统基础上的创新,正是赵之谦书法艺术的独特魅力所在,而这套书,则将这种魅力,以一种前所未有的清晰度和震撼力,展现在我的面前。

评分我对这套书最直观的感受,就是其“放大”二字带来的冲击力。传统的碑帖拓本,即便再珍贵,在普通印刷品中也常常显得模糊不清,细节难以辨认。而这套《中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册》,则将赵之谦的篆书以极大的尺寸呈现出来,那些细微的笔触、墨韵的枯润、结体的巧妙,都得以原原本本地展现。我曾经在网上看过一些赵之谦篆书的图片,总觉得隔靴搔痒,无法真正领略其神韵。但通过这套书,我仿佛置身于赵之谦的书斋,近距离观摩他的创作过程。特别是《铙歌》中的几个大字,每一个笔画的起收、转折,都充满了生命力。我能清晰地看到他用笔的力度变化,时而遒劲如铁,时而洒脱如云。这种“放大”的处理,不仅仅是物理上的尺寸增加,更是对艺术细节的极致还原,让读者能够更深入地理解篆书的书写技巧和赵之谦的独特笔法。 同时,书中对《说文叙》的解读,也让我受益匪浅。历来学界对于《说文叙》的看法不一,而赵之谦的篆书创作,本身就是对《说文叙》精神的一次再诠释。这套书不仅提供了完整的字迹,更在旁边的注释中,对一些难字、偏旁进行了简要的解释,并结合了赵之谦的个人风格进行了说明。这对于像我这样的初学者来说,无疑是一份宝贵的入门指南。我反复对比了赵之谦的篆书和《说文叙》原文的对照,发现他在字形结构上,既保留了《说文叙》的古朴意趣,又注入了自己雄浑洒脱的时代气息,这种“古不乖时,衰而不失其序”的艺术追求,在这套书中得到了充分的体现。我特别留意了“马”字、“牛”字等动物纹样的字形,赵之谦的变形处理,既保留了象形的原始意味,又增加了艺术的夸张和表现力,充满了生机。

评分拿到这套《赵之谦篆书 历代名家书法经典+中国古代碑帖经典彩色放大本赵之谦篆书铙歌册+铙歌许氏说文叙》的时候,我首先被其精美的装帧所吸引。厚重的封面,考究的纸张,都散发着一股文化的气息。我一直对赵之谦的篆书颇有研究,尤其对他“集古文字”的创作理念和“脱古”的艺术风格情有独钟。但以往看到的字帖,往往因为印刷质量的问题,难以完全展现其笔画的精妙和墨韵的丰富。 这本书,特别是那本彩色放大本的《赵之谦篆书铙歌册》,彻底打消了我的疑虑。我迫不及待地翻开,眼前豁然开朗。那些曾经在脑海中模糊的笔画,此刻变得如此清晰、生动。赵之谦的篆书,不同于一般的秦汉篆书那样圆润规整,而是充满了奇崛的力量感和金石的质感。他的用笔,果断、犀利,转折之处的处理尤为精彩,常常带着一种刚劲的方折,却又不失篆书的浑厚。我仔细观察了《铙歌》中的一些大字,例如“铙”字,其上部粗壮的笔画,仿佛古老的图腾,充满了原始的生命力;而下部的勾勒,则又显得灵动飘逸。 更令我惊喜的是,本书还收录了《铙歌许氏说文叙》的原文,并与赵之谦的篆书作品并列。这为我理解赵之谦的创作意图提供了极大的便利。他并非随意书写,而是对《说文叙》的每一个字都进行了深入的思考和艺术的再创造。我对比着原文,发现赵之谦在字形结构上,既保留了《说文》古文字的形态特征,又注入了自己的个性和时代精神,形成了独特的“赵体”篆书。这种在继承与创新之间的平衡,正是赵之谦艺术成就的精髓所在。这套书,以其卓越的印刷质量和严谨的编排,将赵之谦篆书的魅力,以一种前所未有的清晰度和深度,呈现在我面前,让我受益匪浅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有