具体描述

用户评价

这本书给我带来的最大冲击,是它对“真实”的定义。我常常在想,我们所认为的“真实”的生活,到底有多少是戴着面具度过的?作者似乎在挑战我们对情感表达的固有认知。书中的角色们,他们的喜怒哀乐往往是内敛的、压抑的,甚至带着一种近乎表演性的克制。你以为他们在平静地交谈,但字里行间却能感受到暗流涌动的情绪风暴。这种“不动声色”的描写,比那些歇斯底里的爆发戏码更具穿透力。我作为一个读者,经常需要停下来,反复咀嚼作者用来形容角色眼神和肢体语言的词汇,去揣摩他们内心的真实意图。这种阅读体验是高度互动的,它要求读者不仅仅是被动的接收者,更是主动的解读和建构者。这本书成功地将读者拽入了角色复杂而矛盾的内心世界,让人不得不直面自己内心深处那些不愿承认的阴暗面和软弱。

评分说实话,我刚开始读的时候有点不太适应作者的叙事节奏,它不像市面上流行的快节奏小说那样,每一页都有爆炸性的情节推进。这本书更像是一部慢镜头下的纪录片,镜头常常停留在那些常人会忽略的细节上——比如窗外一只飞过的麻雀,或者主角手中那杯已经凉透的咖啡。这种刻意的“慢”,反而营造出一种独特的氛围感,让你不得不放慢自己的呼吸和思考速度,去细细品味每一个词语背后的潜台词。我尤其喜欢作者在环境描写上下的功夫,那些城市角落、老旧的家具、甚至是光线的微妙变化,都被赋予了某种象征意义,它们不仅仅是背景,更像是参与了人物的情感拉扯。这种文学性很强的处理方式,让这本书的耐读性大大增加,我甚至有冲动想把它标记出来,以后再细细回味那些精妙的段落。它不是那种读完就扔的“快消品”,更像是一坛需要时间慢慢陈酿的好酒。

评分这本书的结构安排也颇具匠心,它并非采用传统的线性叙事,而是像一个不断旋转的多面体,通过不同时间点和不同人物视角的切换,逐步揭示出一个完整却又充满缺憾的故事图景。这种碎片化的叙事方式,一开始可能会让人感到有些迷失,需要集中精力去拼凑线索。但一旦适应了作者的节奏,你会发现每一个看似不经意的插入的回忆或者旁支情节,最终都会精准地汇聚到核心的情感主题上,形成一种强大的回响效应。这种结构上的复杂性,不仅考验了作者的掌控力,也极大地提升了读者的智力参与度。它像是一道精美的迷宫,你必须凭借自己的理解力去寻找出口,而最终找到答案时,那种豁然开朗的满足感,是其他流水账式的作品无法给予的。这本书绝对值得细细品味,每一次重读,也许都会有新的发现。

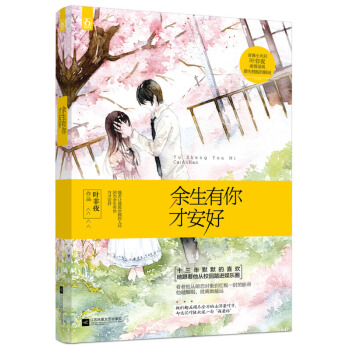

评分这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种带着些许忧郁却又充满力量的色调,一下子就抓住了我的目光。我不是那种会因为封面就轻易下结论的人,但这次,它确实成功地勾起了我强烈的好奇心。我本来以为这会是一本探讨现代人情感疏离的都市小说,毕竟书名本身就带着一种强烈的对比和内在的张力。然而,当我真正沉浸其中时,才发现作者的笔触远比我想象的要细腻和复杂。书中对人物心理活动的描摹,简直达到了“纤毫毕现”的程度。你会感觉自己不是在阅读故事,而是在偷窥别人的灵魂深处。尤其是一些关于“面对”与“逃避”的哲学思辨,虽然没有直接点明,但字里行间那种沉重的反思,让人在合上书本后,依然久久不能平静。作者似乎很擅长用极其日常化的场景,来折射出宏大而深刻的主题,这种“大处着眼,小处着手”的叙事技巧,我非常欣赏。

评分从文学技法的角度来看,这本书的对话设计是极其高明的。它完全摒弃了那种功能性的、纯粹为了推动情节发展的对白。这里的每一句对话,都像是一场精心设计的心理战。话语的轻重、停顿的时机、甚至是未曾说出口的部分,都比实际说出来的内容要重要得多。我仿佛置身于一个充满张力的舞台剧现场,看着人物们如何用语言试探、防御、和偶尔的妥协。尤其是几场关键的争执场景,作者通过极简的对话,将人物关系的微妙变化刻画得入木三分,那种“言语的艺术”的运用达到了教科书级别的水平。这不仅仅是文学技巧的展示,更是对人性中交流障碍和沟通困境的深刻洞察。读完后,我甚至开始反思自己在日常交流中,是不是也常常因为过度的自我保护而错失了真正表达的机会。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有