具体描述

御风

平衡高考

回忆八秒钟

天空晴朗

我们一起慢慢长大

打鱼少年

张知了

你来我往

谁见幽人独往来

7月,我收获了成长

渔事三题

从战痘开始聊起

唯有美好与你不可辜负

舌尖上的情

桂花结

十四岁的夏天

李宅

老榆树的担忧

琉璃弄花

蜻蜒之翼

爸爸回家前

鹿角巷忘记了六便士

黑洞之城

○六八任务

时光的预谋

爱的爸爸妈妈

五角星

傻妮

将爱藏于心底,永远不说再见

朝之菜市场,夜之便利店

青春不会因高跟鞋而变美

吃蝌蚪的人

草原往事

蟋蟀是大地的乐师

无法抗拒

阴谋

酒心女孩儿

天上之父

白色的蝴蝶飞走了

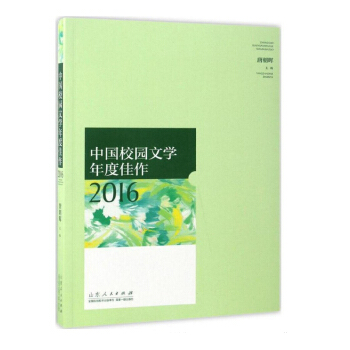

几箪食,一辈子

唐朝晖主编的《中国校园文学年度佳作 2016》从全国青少年刊物中选取2016年创作的很好散文及小说作品,能够指导青少年写作,同时为青少年的健康成长指引方向、提供帮助。本书内容丰富,故事精炼,既能够使青少年读者获得阅读的益处,也能够使青少年的家长更好地了解青春期孩子的内心想法,了解他们行动背后的意义。

用户评价

不得不提的是,当代文学在对传统意象的现代化处理上,展现出了令人惊喜的创新。以前我们总觉得“校园”这个主题被写得太透了,无非是单车、夕阳、偷偷传递的纸条。但这次读到的几篇,却巧妙地将一些老旧的符号进行了“去魅”和重构。有一篇写高考,不再聚焦于考场内的紧张,而是把视角转向了考场外焦急等待的家长群体,通过他们的窃窃私语和肢体语言,折射出整个家庭对“命运转折点”的集体焦虑。这不再是单纯的青春文学,而上升到了一种社会情绪的捕捉。他们没有刻意去批判,而是像一个冷静的记录者,将那份沉甸甸的期盼和压力客观地呈现出来。这种成熟的叙事姿态,让我对未来文学的可能性充满了信心,它证明了即便是最熟悉的题材,也能在新的视角下焕发出勃勃生机。

评分从整体上看,那些真正打动人的作品,往往带着一种难能可贵的“真诚”——那种不为迎合市场、不为炫技而存在的朴素情感。我阅读了一些描绘小镇青年返乡奋斗的篇章,他们面对的困境无比真实:理想与现实的落差,大城市高不可攀的生活成本,以及故乡亲友的不理解。作者的笔触是克制的,没有将主角塑造成一个完美斗士,他会犹豫、会自我怀疑、甚至会暂时妥协。正是这种“不完美”,才让人物形象立体丰满。我们常常在阅读中寻求慰藉或榜样,但顶尖的文学作品更应该提供的是共鸣——让你在角色的挣扎中,清晰地看到自己曾经的影子。这种直面人性的复杂、拥抱生活的不完美,并从中提炼出坚韧力量的作品,无疑是当下最需要的精神食粮。

评分另一本让我驻足良久的,是一本汇集了不同地域作家的作品集,它仿佛一座桥梁,连接了南北方截然不同的文化肌理和生活气息。比如,一篇关于江南水乡的散文,文字里弥漫着潮湿的青苔味和老旧木窗上传来的光影,那种慢节奏的叙事,让人仿佛能听到雨滴敲打石板的声响,心绪也跟着沉静下来。紧接着下一篇,却是来自北方某个小城的硬朗故事,语言直白有力,情节紧凑得像一场疾驰的火车。这种强烈的对比,极大地丰富了我的阅读体验。它不仅仅是故事的堆砌,更像是一次对中国当代社会风貌的快速扫描。我欣赏这种编辑的巧思,它避免了让读者陷入单一的审美疲劳,每一次翻页,都是一次地理和心灵上的远足。好的选集,就该有这种海纳百川的气魄,让不同的声音互相碰撞、互相映照,最终汇聚成一幅立体的时代群像。

评分最近翻阅了好几本青春文学选集,感慨万千。其中一本让我印象特别深刻的是收录了大量当代青少年创作精品的集子,那些文字里洋溢着一种蓬勃的、未经雕琢的生命力。记得有一篇关于留守儿童的短篇,作者寥寥数语,却精准地勾勒出了那种既渴望又疏离的复杂情感。他没有用华丽的辞藻去渲染苦难,而是通过一个孩子无意中捡到的一个被遗忘的玩具,将那种深沉的孤独感表现得淋漓尽致。我当时就想,现在的孩子们观察世界的方式已经如此细腻和深刻了。相比于我们当年读的那些略显说教的青春读物,这些新生的力量显然更懂得如何触碰人心最柔软的部分。他们关注的议题也更贴近当下:学业的压力、虚拟世界与现实的交织、以及家庭关系微妙的变化。每一次阅读,都像是一次深入同龄人内心的秘密旅行,让我这个“老读者”也不由自主地重新审视起自己的青春。这种纯粹的、发自肺腑的表达,才是文学最动人的底色。

评分我最近迷上了一类聚焦于“微小瞬间”的叙事文学。很多时候,我们总期待着史诗般的宏大叙事,却忽略了生命中那些转瞬即逝的、近乎透明的细节才是构成我们存在的基石。比如,书中一篇小说,几乎所有的情节都发生在一个放学后的教室里,人物的对话也极其日常化,无非是借橡皮、讨论一道没解出来的数学题。然而,就在这平凡的场景下,作者却捕捉到了两位主角之间那份尚未被言明的、带着试探性的友谊的萌芽。光线的角度、彼此不经意间对视的频率,都被细致入微地描摹出来。这种写作手法极考验功力,因为它要求作者在“无事发生”中挖掘出“大事发生”的张力。读完后,我久久不能平静,它让我意识到,生活中最大的震撼,往往不是那些轰轰烈烈的事件,而是我们日常交往中那些被我们匆匆略过的眼神和沉默。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有