具体描述

编辑推荐

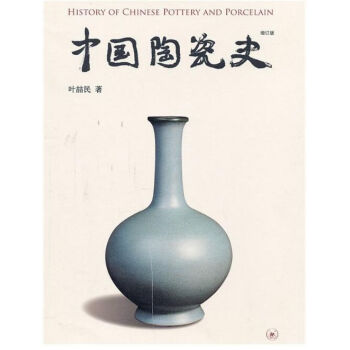

《中国陶瓷史(增订版)》由生活·读书·新知三联书店出版。

作者简介

叶喆民,字丹枫,1924年生于北京,满族,北京大学文学院毕业,清华大学美术学院离休教授。自幼随父叶麟趾教授学习陶瓷,后在故宫博物院从陈万里、孙瀛洲二位先生,赴全国各大窑址考察,鉴定博物馆藏瓷。1960年著书提倡科学研究中国古陶瓷。1977—1985年首先发现并认定汝窑窑址。曾受聘为轻工业出版社编审,主编《中国名窑志》;中国大百科全书出版社编审,撰写《简明不列颠百科全书》全部“中国古陶瓷”条目。八九十年代兼在北京大学、中央工艺美术学院、中央美术学院讲授“中国陶瓷史”、“中国书法史”课,并赴日、英、美、意、印尼、香港等地十所著名大学讲学,同时考察所藏中国古陶瓷、书画藏品。现受聘担任故宫博物院客座研究员、首都师范大学美术学院特聘教授、中国硅酸盐学会古陶瓷委员会顾问、中国古陶瓷学会顾问、北京中国书画研究社顾问等职务。被国家民委评选为“民族优秀艺术家”,2008年被中国美术家协会评选为“卓有成就的美术史论家”。多年来,除在校培育中外学生外,还多次为国家文物局培训中心、文博单位及社会培育了大批古陶瓷与书画研究人才。自1960年始著有《中国古陶瓷科学浅说》、《中国陶瓷史纲要》、《中国古陶瓷文献备考》、《寻瓷访古漫记》、《汝窑聚珍》、《隋唐宋元陶瓷通论》、《中国书法史通论》、《饮流斋说瓷译注》等十余部专著及论文百余篇,迄今未断写作。八十岁后仍主编《中国磁州窑》(2009年由河北美术出版社出版,翌年荣获第三届中华优秀出版物奖);负责《中华大典·艺术典》副主编工作,并为美术院校研究生及中、青年学者们举办专题讲座,敬业乐群,老而弥笃。

目录

序言 Brief Introduction 前言 第一章陶器的起源 第二章新石器时代陶器的分布与分期 第一节黄河流域的新石器时代陶器 一、仰韶文化 二、马家窑文化 三、齐家文化 四、大汶口文化 五、龙山文化 第二节长江流域的新石器时代陶器 一、大溪文化 二、屈家岭文化 三、河姆渡文化 四、马家浜文化 五、崧泽文化 六、良渚文化 第三节其他地区的新石器时代陶器 一、北方草原地区的细石器文化 二、西南地区的古代陶器 三、东南地区的古代陶器 第四节新石器时代陶器的制作和烧成方法 一、轮制法 二、选择原料 三、烧造方式 第五节 新石器时代陶器的造型与装饰艺术 一、彩陶造型的基本特征 二、彩陶装饰的基本特征 第三章夏商周时期主要制陶工艺 第一节 夏代初见端绪的灰、黑陶与白陶 第二节 中原地区商代陶器的主要成就 一、釉的出现 二、精致白陶的烧制 三、烧窑技术的改进 第三节其他富有地方特点的青铜时代陶器 一、西北地区 二、华南地区 三、东北地区 第四节战国时期的特艺陶器 第四章秦汉时期陶器的发展与瓷器的出现 第一节秦代大型陶俑的烧成 第二节丰富多彩的陶器 第三节东汉瓷器的烧成 第四节汉代陶瓷工艺的主要成就 第五章魏晋南北朝时期的陶瓷 第一节三国、两晋时期的青瓷器 第二节 六朝青瓷与带彩瓷器 第三节 魏晋南北朝瓷器的造型与纹饰 第六章隋代陶瓷的普及和提高 第一节 白瓷的烧制成功 第二节著名的青瓷窑场 一、河南安阳窑 二、河南巩县窑 三、河北磁州窑 四、河北邢窑 五、河北井陉窑 六、山东寨里窑、中陈郝北窑、朱陈窑 七、安徽寿州窑 八、湖南湘阴窑 九、四川邛崃窑 十、四川成都青羊官窑 十一、江西洪州窑 第三节隋代青瓷的主要特征 一、釉色方面 二、胎质方面 三、造型装饰方面 第四节隋代陶瓷工艺的特色 一、主要品种 二、装饰风格 三、原料选择 四、使用化妆土 五、施釉特征 六、发明匣钵 七、成型工艺 第七章唐代陶瓷的辉煌成就 第八章宋代陶瓷的历史高峰 第九章辽金西夏陶瓷的民族风格 第十章继往开来的元代陶瓷 第十一章明代陶瓷业的崭新面貌 第十二章清代陶瓷业的繁荣昌盛 附录 图版目录 线图目录 参考文献 中国古陶瓷术语汉英对照简表 初版后记 再版后记陈万里先生在20世纪50年代曾写过“景德镇的烧瓷是从婺源发展而来”这样一段话,并在同一篇文章内提到:“……就是在鄱阳、婺源两县县境以内,也还有不少窑址。”但是到目前婺源境内还没有窑址发现,仅在几座宋墓中出土过一些影青瓷。当年这些瓷器曾有五件借到故宫博物院展览过。 婺源与景德镇比邻接壤,它与景德镇相距仅有几十里。葛绥成合编的《中外地名辞典》(中华书局,1924年)解释说:“婺源在德兴县东北,唐置,以地近婺水之源故名。”关于婺源究竟有无瓷业,婺源烧瓷历史状况如何,著者1975年在故宫工作时,也曾亲赴婺源做过考察。据当地人讲:“50年代这里曾出土过完整的碗、瓶等物,还有匣钵、垫饼之类的窑具,较完整的器物当年被浙江杭州来人收走了。一部分窑具或被扔掉,或被嵌入墙内及地上。”经过一路观察,果然在村里猪圈围墙上发现不少嵌在内的玉璧底碗片及窑具等物。另据群众反映:“1958至1959年,尚见医院附近有古窑址及大量瓷片,1971年在农业研究所房基下,也曾发掘出一些瓷器及匣钵等窑具,在当地花园大队一带还有不少黑洞,村人多不敢冒险进入,并有池塘,传说都是过去挖瓷土之地。” 在婺源除了当地群众纷纷传说此地曾有古窑外,著者当年在传说为窑址的土地上及县城工地上,还曾捡到过少数瓷片。其中有唐代白瓷唇口、玉璧底碗片和一些青瓷片,北宋影青碗底,元代黑釉器底,明代青花瓷片,以及匣钵、垫饼一类的窑具等物(这些均已带回故宫收存)。如此看来,婺源不仅有窑业,而且其烧瓷历史相当早,推测其上限至晚不会下于唐代。这不仅因为有拾到的唐白瓷及青瓷残片为证,其自然环境也可说明问题。 在散落唐代瓷片的周围百米之内,有一棵大楮树,树干有三人合抱那样粗大,据当地群众说是唐代遗留下来的。此外在公路两旁还见到唐墓和两座石虎。这些均可看做是唐代婺源已有窑业的历史旁证。同时婺源县境内丰富的自然资源和矿藏,也是说明其窑业发展的物质基础。

用户评价

这本书简直让我打开了新世界的大门!我一直对古老文明的艺术形式充满好奇,而中国陶瓷,无疑是其中最璀璨的一颗明珠。我之前对陶瓷的认识,可能仅限于日常生活中见的碗碗碟碟,或者博物馆里那些遥不可及的古董。但这本书,用一种极其生动和深入浅出的方式,为我勾勒出了中国陶瓷波澜壮阔的发展史。从新石器时代的陶器萌芽,到商周的青铜文明如何影响陶器的纹饰,再到汉代的陶俑栩栩如生,唐代的彩陶争奇斗艳,宋代的汝、官、哥、定、钧五大名窑各领风骚,元代的青花瓷走向世界,明清的彩瓷技艺登峰造极……作者简直是把一本厚重的历史文献,变成了一部引人入胜的视觉盛宴。书中丰富的图片资料,配合详实的文字讲解,让我仿佛穿越时空,亲眼见证了那些伟大的窑址,触摸到那些凝聚着匠人心血的釉色。每一件作品,背后都承载着一段历史,一种审美,一种技术革新。我尤其着迷于作者对不同时期陶瓷美学风格的解读,那种含蓄内敛的宋瓷之韵,与明清时期浓墨重彩的华美,形成了鲜明的对比,也反映了不同时代的社会风貌和文化思潮。这本书不仅仅是关于陶瓷的知识普及,更是一次对中华民族创造力和智慧的深刻致敬。

评分老实说,我之前对“考古”这个词,总带着一种距离感,觉得那是一门非常专业且枯燥的学科。但这本书,彻底颠覆了我的认知。作者在书中,并非单纯地罗列出出土文物的清单,而是将考古发现与历史文献、社会文化紧密结合,为读者构建了一个生动立体的陶瓷世界。他会详细描述考古学家是如何在茫茫黄土中,一点点挖掘出被埋藏千年的秘密,如何通过对器物细节的观察,推断出当时的生产技术、社会结构,甚至是人们的饮食习惯。我尤其喜欢书中关于不同窑址的介绍,比如,江西的景德镇,河南的汝窑,浙江的龙泉窑,作者会带领读者“亲临”这些地方,感受当地独特的地理环境如何孕育出别具特色的陶瓷。他会分析不同地区陶瓷风格形成的原因,是气候、水源,还是当地的矿产资源?这些细致的分析,让我对中国陶瓷的地域性有了深刻的认识。读这本书,我感觉自己也像一个小小考古学家,在字里行间,挖掘着中国陶瓷的无穷魅力。它不仅让我增长了见识,更激发了我对探索未知世界的好奇心。

评分我必须说,这是一本让我重新审视“收藏”这件事的书。之前总觉得收藏是件遥不可及的事情,需要巨额的财富和专业的眼光。但这本书,虽然内容详实,却并非枯燥的考古报告,而是以一种非常人文关怀的视角,引导读者去理解陶瓷的价值所在。它不仅仅是物质本身,更是历史的见证,是文化的载体。我开始注意到,原来陶瓷的价值,可以体现在其工艺的精湛、釉色的独特、器形的优美、纹饰的寓意,甚至是窑址的传承。作者在书中,会详细介绍不同窑口的特点,比如景德镇的青花,德化的象牙白,龙泉的梅子青,这些名字听起来就充满诗意。更重要的是,他会解释为什么这些瓷器能够流传至今,它们是如何在历史的长河中沉淀出独特的韵味。读完这本书,我开始尝试去留意身边一些看似普通的陶瓷制品,尝试去感受它们的手感,观察它们的细节,甚至去了解它们的产地和年代。虽然我离真正的收藏家还很远,但至少,我拥有了一双能够发现美的眼睛,以及一颗对传统工艺充满敬畏的心。这本书,让我明白,真正的收藏,是对历史和文化的珍视,是一种精神的传承,而不仅仅是金钱的堆砌。

评分这是一本让我感到“震撼”的书。我之前一直觉得,历史,尤其中国历史,总是在讲述帝王将相的功过是非,或者是那些宏大的战争场面。但这本书,却从一个非常“接地气”的角度,展现了中国历史的另一面。它没有宏大的叙事,没有激昂的口号,但它所展现出来的,却是中华民族最朴实、最持久的创造力。从最古老的陶器,到精美的瓷器,这背后蕴含的,是千百年来普通民众的生活方式,是他们的审美情趣,是他们对美好生活的向往。我喜欢书中对不同时期陶瓷生活化应用的描述,比如,汉代的陶器如何满足日常生活的需求,唐代的彩陶如何装点人们的居所,宋代的瓷器如何成为文人雅士案头清供。这些器物,不仅仅是冰冷的物品,它们是有温度的,是有故事的。它们记录了时代的变迁,社会的风貌,以及人与人之间的情感交流。这本书让我觉得,历史,其实就在我们身边,就在我们日常使用的器物之中。它让我对“中国制造”这个词有了全新的理解,不再仅仅是现代工业的代名词,而是承载着几千年传承的工艺和智慧。

评分我一直对中国的历史文化有着浓厚的兴趣,尤其是一些非物质文化遗产,它们承载着民族的记忆和智慧。这本书,恰恰填补了我在这方面的知识空白。中国陶瓷,绝不仅仅是“烧土”这么简单,它是一个庞大而复杂的体系,融合了地质学、化学、艺术学、社会学、甚至经济学。作者在书中,非常细致地剖析了陶瓷制作的每一个环节,从原料的选择,到釉料的配方,再到烧制的温度和气氛控制,每一个细节都至关重要,稍有差池,便会功亏一篑。我尤其被书中对不同时期陶瓷烧制技术的演变所吸引,比如,如何从简单的土窑发展到复杂的龙窑、馒头窑,如何掌握精准的温度控制来烧制出不同色彩的釉料,如何运用氧化焰、还原焰来营造出独特的艺术效果。这些技术上的突破,往往伴随着社会生产力的发展和人们审美观念的变化。这本书让我深刻体会到,中国古代的工匠们,他们是伟大的科学家,也是杰出的艺术家。他们用自己的双手和智慧,为世界留下了如此宝贵的文化遗产。读完这本书,我感觉自己对中国古代的科技和艺术有了更深层次的理解,也更加钦佩那些默默奉献的古代匠人。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有