具体描述

●你厌恶现在的圈子,那就去努力

●要让你所有的委屈,受得有价值

●越是到了该解决个人问题的阶段,越是要拼心态

●最艰难的时刻永远是“当下”

●你只是有些心累,并非全世界都跟你作对

●你所看到的惊艳,都曾被平庸历练

●你以为梦想有多远,想想你的十年前

●有些路太黑,却只能一个人走完

●我们都想成为我们不能成为的那种人

●手握一副烂牌,也要认真打完

●哪有什么天生乐观,只不过是不想把脆弱掏给你看

●第二章对的人,会让你更接近内心深处的自己

●我知道你是这样的人,然而我爱你

●你若有趣,爱上一辈子也不腻

●追求你,不等于低你一等

●对的人,会让你更接近内心深处的自己

●当女人发飙时,聪明的男人往往不接招

●真的对你好,不会对你使那些虚头巴脑的花招

●他不爱你,脾气再好也可以很残忍

●部分目录

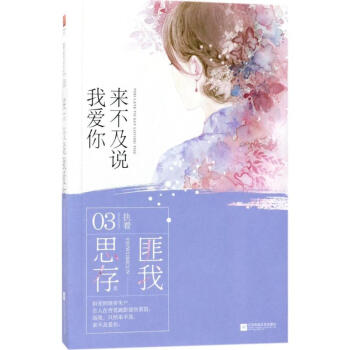

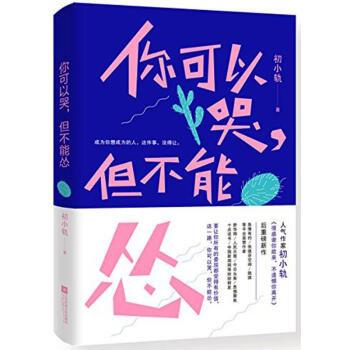

内容简介

要让你所有的委屈都受得有价值,这一路,你可以哭,但不能怂。人气作家初小轨《很感谢你能来,不遗憾你离开》后重磅励志新作。

四十几篇发生在你我身边的真切故事,一针见血地揭开生活的残酷与现实,让所有迷茫困惑的年轻人痛定思痛,惊醒床头,重燃对生活的勇气。

成为你想成为的人,这件事,一步都不能让。 初小轨 著 初小轨

作家,编剧,媒体人。

20岁曾以《折腾到底》一文红遍网络,被誉为“女版米勒的旷世奇书”。

少年自负凌云笔,春华落尽,满怀萧瑟,滚去上班,职场五年,小负功名。

后定居大理全职写作,迅速成为炙手可热的热文作者。

已出版

随笔集《很感谢你能来,不遗憾你离开》

小说集《我是爱你的,你是自由的》

长篇小说《折腾到底》

用户评价

说实话,我带着一种审视的眼光开始阅读这本书的,因为现在市面上这类主题的书籍太多了,很多都停留在表面,口号喊得响亮,实际操作性很差。但是,这本书的深度和广度完全超出了我的预期。它不仅仅停留在心理层面,还巧妙地融入了社会学和哲学的一些思考。比如,作者探讨了现代社会对“成功”的定义是如何悄无声息地制造出“挫败感”的。这种宏观的视角让我一下子明白了,我很多时候的焦虑并非完全是个人问题,而是时代背景下的共同困境。书中对“坚持”的定义也很有启发性,它没有鼓吹那种“一根筋走到黑”的蛮干,而是强调了在坚持目标的过程中,灵活调整策略和接受暂时退让的重要性。我尤其欣赏作者在结构上的设计,每一章的论述都层层递进,从个体的情绪管理,延伸到人际关系中的边界设定,最后落脚到如何构建一个更具韧性的生活体系。阅读过程中,我经常需要停下来,反复思考书中的一些论断,因为它提供的不是简单的答案,而是思考的工具。这本书更像是一部“工具箱”,而不是一本“速成手册”,需要你投入时间去实践和内化。对于那些寻求深刻自我认知和可持续性成长的人来说,这绝对是一本值得反复翻阅的案头书。

评分这本书简直是为我这种“玻璃心”准备的良药啊!刚拿到手的时候,我还有点将信将疑,毕竟名字这么直白,生怕内容会过于说教或者空泛。但翻开第一页,我就被作者那种温和又坚定的语气给“吸”进去了。它不像那些心灵鸡汤文那样,只会告诉你“你要坚强”,而是深入剖析了“为什么我们会感到脆弱”,并且提供了一系列非常接地气的应对策略。我特别喜欢其中关于情绪接纳的部分,作者用了很多生活中的小例子,比如工作中被批评、和朋友闹矛盾时的那种心慌意乱,然后引导我们如何不带批判地去感受这些负面情绪。最让我触动的是一个章节,讲的是如何区分“合理的悲伤”和“无谓的自我折磨”。读完之后,我第一次意识到,原来允许自己哭泣,不是软弱,而是一种更高级的自我关怀。它没有给我灌输“永不犯错”的压力,而是教会我如何与自己的不完美和平共处。这本书的文字非常有力量,读起来非常流畅,就像一个经验丰富的朋友在你耳边轻轻诉说,让你在感到安全的同时,又被默默地推着向前走了一小步。它真的帮我卸下了一些不必要的精神负担,让我明白了,真正的强大,是从敢于面对自己的“怂”开始的。我墙裂推荐给所有正在经历人生低谷,或者总觉得自己“不够好”的朋友们。

评分这本书的文字有一种独特的、令人安心的韵律感,读起来毫不费力,但后劲十足。我个人最欣赏的是作者对于“休息”和“恢复”的定义。在推崇“内卷”和“持续在线”的当下社会,这本书像一股清流,明确指出高质量的“停下来”是高效能的必要组成部分,而不是偷懒的借口。作者没有空泛地说“你需要休息”,而是详细区分了“逃避式的休息”(比如刷手机到深夜)和“恢复性的休息”(比如专注于一次冥想或真正的深度睡眠)之间的本质区别。更重要的是,它提供了一套实用的“精力预算”方法论。我开始学着像管理财务一样管理自己的精力,哪些活动是“高耗能”的,哪些是“能量补充”的,并根据自己的情绪状态进行分配。这种将心理健康转化为一套可操作的、量化的系统的做法,极大地减少了我对于如何“更好地休息”这件事的焦虑。它不再是一个模糊的目标,而是一个需要定期维护的系统。这本书让我重新定义了“努力”的含义——努力不仅是向前冲刺,更是懂得在关键时刻优雅地减速和调整姿态。这绝对是一本能改变你日常作息习惯和自我认知模型的优秀读物。

评分这本书给我的感觉非常特别,仿佛是清晨第一缕阳光穿透浓雾的感觉,带着一种清冷又无比清晰的透亮感。我之前尝试过很多方法来克服拖延和逃避,但效果都不太理想,因为那些方法总是在压抑我的恐惧感,试图让我假装自己不害怕。而这本书的处理方式完全不同,它直接把“怂”——也就是恐惧、退缩、想要放弃的冲动——摆在了桌面上,进行了深入的解剖。作者非常擅长捕捉那种微妙的心理活动,比如我们为了避免失败而选择性地忽略机会的细节,或者因为害怕被评价而干脆选择“不开始”。这本书中有一段关于“最小可行性行动”的阐述,简直是为我量身定做的。它没有要求我一下子跳到十米高的平台上,而是鼓励我先尝试向下迈出半步,哪怕只是确认一下地面的感觉。这种循序渐进的引导,极大地降低了我行动的心理门槛。读完之后,我发现自己看待挑战的角度变了,不再是“我能不能成功”,而是“我能为这个挑战付出多少努力,即便结果不如预期,这个努力本身有没有价值”。这种心态的转变,带来的实际改变是立竿见影的,感觉整个人都轻盈了不少,不再被过去的失败阴影所捆绑。

评分我是一个比较理性的人,对情感类的书籍通常持保留态度,但这本书在处理情感议题时所展现出的严谨性和逻辑性,完全俘获了我。它的叙事风格非常克制,没有使用太多煽情的词汇,而是通过精准的词语和严密的逻辑链条来建立说服力。印象最深的是作者对“完美主义陷阱”的分析。他将完美主义描述为一种防御机制,是为了避免外界批评而给自己设置的“防火墙”,但同时也是一座“牢笼”。书中提供了一个很形象的比喻,将人生的进程比作一次长途拉力赛,而不是短期的百米冲刺。在这个比喻下,追求“完美”就显得极其低效和有害,因为赛程中总会有需要泥泞、颠簸和补给的时刻。这本书的价值在于,它将“脆弱”这件事从一个纯粹的负面标签,重构为一个在复杂系统中生存所必需的“传感器”。它教会我们如何调试这个传感器,而不是粗暴地将其拆除。对于那些追求效率和结果的人来说,这本书提供了一个非常高效的路径图:承认并管理自己的脆弱,反而能让你跑得更远、更稳健。我将其视为一本高级的管理学著作,只不过管理的对象是“自我”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有