具体描述

目录

城南唱和詩册

晚節堂詩札

張氏通波阡表卷

元夕與婦飲詩

竹西草堂記

夢游海棠詩卷

致理齋明府相公

跋鄧文原急就章

草書題錢譜書册

題鄒復雷春消息圖卷

直一鏡庵募緣疏卷

内容提要

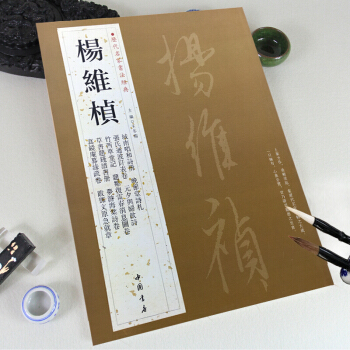

《杨维桢》内容简介:楊維楨(二一九六—一三七○》字廉夫,號鐵崖、鐵笛道人,义號鐵心道人、鐵冠道人、鐵龍道人、梅花道人等,晚年白號老鐵、抱遣老人、東维子等,會稽(浙江紹興》人。元末明初文學家、書畫家。泰定四年進士,官至江西等地儒學提舉。

楊維楨書法取法高古,來源于漢晋,風格剛劲,成就很高。特别是對索靖的章草很有領悟,而且能將章草、隸書、行書的筆意熔于一爐,并加以發揮,他的宇,粗看東倒西歪、雜亂無章,實際骨力雄健、汗洋恣肆、如果說把趙孟頫比作優美的代表,那他則是壯美的典範。他晚年的行草書,恣肆古奥,狂放雄强,顯示出奇詭的想象力和磅礴的氣概:書法的抒情性在他造裹得到允分的張揚。明吴寬稱其書如:“大將班師,三軍奏凱,破斧缺折,倒戟而歸”。

楊維楨書法取法高古,來源于漢晋,風格剛劲,成就很高。特别是對索靖的章草很有領悟,而且能將章草、隸書、行書的筆意熔于一爐,并加以發揮,他的宇,粗看東倒西歪、雜亂無章,實際骨力雄健、汗洋恣肆、如果說把趙孟頫比作優美的代表,那他則是壯美的典範。

用户评价

这本《杨维桢 历代名家书法经典》真是让我眼前一亮。翻开它,仿佛穿越时空,置身于那些大师挥毫泼墨的现场。我尤其喜欢其中关于草书的部分,那简直是力量与灵动的完美结合。杨维桢的草书,不是那种潦草难辨的堆砌,而是充满了生命力和艺术感染力。每一笔都仿佛有了自己的呼吸,或急促如骤雨,或舒缓如行云,每一处转折都暗含着巧思,每一处牵丝都连接着情感。他能把“钱谱”这样写实的内容,用如此奔放的草书表现出来,这本身就是一种艺术上的挑战和突破。书册里的旁注也非常到位,虽然我不是书法专业的,但那些细致的解释,让我能更深入地理解字里的用笔、结体以及背后的心境。它不仅仅是一本展示书法技艺的书,更是一本承载着历史、文化和个人情感的载体。我甚至能想象到杨维桢在创作时的那种专注与投入,那种对艺术的极致追求。那种在纸上纵横捭阖的自由,以及其中蕴含的深厚功力,都让我深深着迷。它让我意识到,草书并非只是追求速度和写意,更是在笔墨之间蕴藏着作者的情感世界和人格魅力。看到那些字,我总会不自觉地联想到那些风流才子,在诗酒唱和之间,在山水之间,将内心的丘壑尽数倾泻于笔端。这本书让我对中国书法的博大精深有了更深的认识,也让我对杨维桢这位艺术家产生了由衷的敬意。我甚至开始尝试模仿其中的笔触,虽然远不及大师的功力,但在这个过程中,我感受到了一种前所未有的宁静和满足,仿佛自己的心也随着笔尖在宣纸上跳跃,找到了一个可以安放灵魂的角落。

评分不得不提的是,《杨维桢 历代名家书法经典》中的“跋邓文原急就章”部分,是我非常喜欢的一个章节。它不仅仅是对前人作品的鉴赏,更是一种艺术的传承和对话。杨维桢的跋文,字字珠玑,深刻地阐述了他对邓文原《急就章》的理解和感悟。他不仅仅是对字形、笔法的分析,更是深入到了《急就章》的历史价值和文化意义。我仿佛能感受到,他是在与邓文原进行一场跨越时空的对话,用自己的学识和见解,去阐释和发扬这位先贤的艺术成就。这种跋文,不仅仅是对艺术的解读,更是对文化精神的传承。它让我看到了,书法艺术的魅力,在于其不断地被理解、被解读、被传承。通过他的文字,我不仅对《急就章》有了更深的认识,也对杨维桢这位艺术大师的学养和境界有了更深的敬意。我甚至开始尝试着去模仿这种“跋文”的写作方式,去解读一些自己喜欢的艺术作品,从中汲取灵感,提升自己的理解能力。这本册子,让我体会到,真正的艺术,是能够跨越时空的,能够与后人产生共鸣的。

评分这本《杨维桢 历代名家书法经典》中的草书题钱谱,让我体验到了一种前所未有的视觉冲击力。杨维桢的草书,并非那种空洞的狂放,而是充满了力量感和生命力的流动。他将“钱谱”这样的题材,用如此奔放的笔触表现出来,本身就是一种艺术的挑战,而他完成得如此出色,堪称鬼斧神工。每一笔都像是在宣纸上跳跃的精灵,时而遒劲有力,时而飘逸洒脱,组合在一起,构成了一幅幅动态的画面。我仔细观察每一处转折、每一处提按,都能感受到其中蕴含的深厚功力。旁注的解释,更是锦上添花,它让我能够理解到,这些看似随意的笔画背后,蕴含着作者怎样的用心和技巧。他并没有因为是“谱”就拘泥于形式,而是用自己独特的艺术语言,赋予了这些钱币生命。读着这些字,我仿佛能听到古代市井的喧嚣,感受到那个时代的繁荣与活力。这种将历史题材与自由奔放的草书相结合的创新,着实令人叫绝。它让我看到了书法艺术的无限可能性,也让我对杨维桢这位艺术家产生了由衷的敬佩。我甚至会尝试着去临摹其中的一些字,虽然远不及大师的水平,但在模仿的过程中,我仿佛也进入了那个充满活力的时代,感受到了那份艺术的魅力。

评分这本《杨维桢 历代名家书法经典》中的“晚节堂诗札”,如同一杯陈年的老酒,越品越有味。杨维桢的诗,带着一种历经沧桑的沉静,却没有一丝颓废,反而充满了豁达与超然。而他用书法将这些诗句呈现出来,更是将文字的意境提升到了一个新的高度。那些字体,端庄而又不失灵动,仿佛每一笔都饱含着他对人生的感悟和理解。我尤其喜欢他对于“晚节”的理解,不仅仅是指人生的晚年,更是一种精神上的坚守和升华。在诗札中,我看到了一个智者在安详地回首往事,抒发着自己对人生、对自然的感悟。他的文字,没有华丽的辞藻,却字字珠玑,打动人心。我甚至觉得,这些诗札,不仅仅是他个人的情感抒发,更是一种对后世的启迪。它让我思考,如何在人生的各个阶段,都能保持内心的宁静和高洁。我甚至开始尝试着去创作一些诗句,模仿他的风格,去记录自己对人生的感悟。这本册子,带给我的不仅仅是艺术上的享受,更是人生智慧的启迪。

评分翻阅这本《杨维桢 历代名家书法经典》,特别是其中的“繁体旁注”部分,给我带来了极大的便利。作为一名对书法充满兴趣,但又非专业出身的读者,很多时候会被那些古老的字体和晦涩的文字所困扰。而这本册子里的旁注,就像是一位耐心的老师,逐一解释着那些字词的含义、典故的来历,甚至还有一些关于用笔和结体的专业术语的解释。这使得我在欣赏书法作品的同时,也能更深入地理解其背后的文化内涵。旁注的内容,详略得当,既不会过于冗长而打断阅读的流畅性,也不会过于简略而显得无益。它恰到好处地为我提供了解读的钥匙,让我能够站在巨人的肩膀上,去欣赏这些精美的艺术品。我曾经尝试过阅读一些没有详细注释的书法作品,结果往往是望而却步,倍感沮丧。但有了这份繁体旁注,我感觉自己仿佛置身于一个知识的宝库,随时可以从中汲取养分。它让我对杨维桢以及历代名家的书法有了更清晰、更深刻的认识,也激发了我进一步学习和探索的兴趣。我甚至会把一些旁注里的知识点记录下来,作为日后学习的参考。这种细致入微的编排,充分体现了编者对读者的关怀,也让这本厚重的书法经典变得更加易于接近和理解。

评分不得不说,这本《杨维桢 历代名家书法经典》中的“跋邓文原急就章”部分,带给我一种豁然开朗的感觉。邓文原的《急就章》本身就是一门经典的学问,而杨维桢的跋文,则像是为我打开了一扇通往更高境界的大门。他的文字,精炼而深刻,对《急就章》的理解,绝不仅仅停留在字面意思,而是深入到了其历史背景、艺术价值以及对后世的影响。我尤其赞赏他对邓文原笔法的分析,那些用词精准,能够让我感受到他对于书法精髓的把握。他没有简单地赞美,而是进行了一种智识上的对话,通过他的文字,我仿佛能看到他与邓文原跨越时空的交流。这种跋文,不仅仅是对前人作品的评价,更是书法传承和发展的一种体现。他通过自己的理解,将《急就章》的价值重新解读,并传递给后来的读者。这让我意识到,好的书法作品,其价值不仅仅在于本身,还在于它所激发的后人的思考和再创作。我甚至开始重新翻阅《急就章》,对照着杨维桢的跋文,去体会其中的妙处。那种感觉,就像是在解读一部古老的密码,每解读出一层,都充满了惊喜和成就感。这本书记载的不仅仅是书法,更是思想的碰撞和文化的传承,让我受益匪浅。我开始思考,如何才能在学习和欣赏艺术的过程中,也能达到这种“对话”的境界,而不是仅仅停留在表面的模仿和赞叹。

评分《杨维桢 历代名家书法经典》中的“竹西草堂记”章节,为我打开了一扇通往心灵深处的窗户。杨维桢的文字,如同清泉般流淌,没有矫揉造作,只有真挚的感悟。他笔下的草堂,不仅仅是一处居所,更是他心灵的栖息地,是他与自然对话的场所。我沉浸在他的文字中,仿佛能闻到竹子的清香,听到微风拂过竹叶的沙沙声,感受到阳光穿过缝隙洒下的温暖。他对于环境的描绘,细致入微,却又充满了诗意。这种“记”,不仅仅是记录,更是他对生活的热爱,对精神自由的向往。在当今这个喧嚣的世界里,能够拥有这样一份对内心平静的追求,是多么难能可贵。他的文字,让我反思自己是否也应该放慢脚步,去寻找属于自己的那片宁静之地。这篇“记”带给我的,不仅仅是文学上的享受,更是对人生哲学的一种启迪。我开始尝试着在生活中寻找类似的“草堂”,即使只是一片小小的绿地,也能让我感到一丝慰藉。我甚至会把其中的一些句子抄写下来,放在案头,时时提醒自己,要保持内心的平和与宁静。

评分《杨维桢 历代名家书法经典》这本册子,最让我动容的还是“晚节堂诗札”这一部分。这里的字,虽然可能不如草书那样磅礴大气,却有一种沉静内敛的力量,仿佛是一位智者在低语。杨维桢的诗,带着浓浓的文人气息,或抒发对人生的感悟,或寄托对故乡的思念,字里行间流露出真挚的情感。而他以书法呈现这些诗句,更是将文字的意境推向了一个新的高度。那些字体,虽然端庄,但又带着一种不拘泥的灵动,仿佛每一笔都饱含着他的心意。我能感受到,他在书写这些诗句时,一定是带着一种平和的心境,将自己对人生的理解融入其中。读他的诗,我仿佛能看到一个经历过风雨,却依然保持着高洁品格的老者,在晚年安详地回首往事,抒发感慨。这种“晚节”,不仅仅是指人生的最后阶段,更是一种精神上的升华和坚持。他用自己的诗札,向我们展示了一种豁达而又坚韧的人生观。我甚至开始尝试背诵其中的一些诗句,试图去体会那种深藏在文字背后的情感。这让我对“晚节”这个词有了更深的理解,它不再是一个简单的生命阶段的描述,而是一种对人生智慧和品格的肯定。我希望自己也能在人生的晚年,达到像他一样的境界,从容淡定,内心充实。

评分读完这本《杨维桢 历代名家书法经典》中的“竹西草堂记”部分,我仿佛踏入了一个隐逸的文人雅士的清幽之地。杨维桢的文字,带着一种古朴而又自然的韵味,没有华丽的辞藻,却字字珠玑,描绘出了一个令人神往的隐居之所。他笔下的草堂,不仅仅是物质的建筑,更是精神的寄托。我可以想象,在那竹影摇曳、鸟语花香的草堂中,他如何挥洒笔墨,抒发胸臆。那些看似随意的笔触,却勾勒出宁静致远的意境。这篇“记”让我感受到了中国文人对自然的热爱,以及对内心平静的追求。在喧嚣的尘世中,能够拥有这样一个精神的栖息地,是多么难能可贵。我特别欣赏他对于细节的描绘,比如清风拂过竹叶的沙沙声,或是阳光透过窗棂洒下的斑驳光影,这些都栩栩如生地呈现在我眼前。这不仅仅是文字的描述,更是情感的流露。通过他的笔,我仿佛看到了一个超脱世俗、心境澄明的老者,在自己的精神世界里悠然自得。读到这里,我不禁思考,在这个快节奏的时代,我们是否也应该为自己寻找一处心灵的“草堂”,让疲惫的心灵得以休憩和滋养?这篇“记”给我带来了深刻的启示,它让我更加珍视那些能够带来内心安宁的事物,也让我更加向往那种返璞归真的生活态度。我甚至开始搜集一些关于隐居文化的资料,试图从中汲取力量,去对抗生活中的种种压力和不如意。

评分《杨维桢 历代名家书法经典》这本册子,最让我惊喜的是其中“草书题钱谱书册”的呈现方式。将“钱谱”这样相对写实的题材,用如此奔放的草书来表现,本身就是一种极大的挑战和创新。杨维桢的草书,充满了力量感和生命力,每一笔都仿佛在纸上跳跃,充满了动感。他并没有因为题材的写实性而束缚自己的笔墨,而是用自己独特的艺术语言,赋予了这些“钱谱”新的生命。我仔细观察每一处笔画的转折、提按,都能感受到其中蕴含的深厚功力和精妙构思。旁注的解释,更是锦上添花,让我能够更深入地理解到,这些看似随意的笔画背后,蕴含着作者怎样的用心和技巧。他能够将“钱谱”的细节,用如此写意的手法表现出来,足见其艺术造诣之深厚。这种将写实与写意巧妙结合的艺术手法,让我眼前一亮,也让我对书法艺术的理解有了新的拓展。我甚至开始尝试着去临摹其中的一些字,虽然远不及大师的水平,但在模仿的过程中,我仿佛也进入了那个充满活力的时代,感受到了那份艺术的魅力。这本册子,让我看到了书法艺术的无限可能性,也让我对杨维桢这位艺术家产生了由衷的敬佩。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有