具体描述

用户评价

我尝试用这本书来辅助我的日常练习,最大的收获在于它对“气韵生动”的诠释达到了一个新的高度。很多市面上的字帖,为了追求清晰度,往往将原碑帖的笔触细节过度锐化或简化,反而失去了原汁原味的书写意境。但此书不同,它在影印和制版上显然下了大工夫,即便是那些极其细微的“飞白”和“枯笔”之处,也得到了精妙的再现。这对我理解文人书法的精髓至关重要——书法不是简单的描摹,而是情感的流淌。我对着其中一页的某个字反复摩挲,发现它在提按顿挫之间蕴含着一种内在的节奏感,这种节奏感在其他字帖中是缺失的。通过对照不同章节的风格变化,我开始理解书法家在不同心境下如何调整自己的笔锋和速度,这比单纯模仿字形要深刻得多,让我体会到了从“学形”到“悟神”的质变。

评分这部书的装帧实在令人惊艳,那种沉甸甸的质感,拿在手里仿佛就能感受到历史的厚重。内页的纸张选择也极为考究,米黄色的色泽既保护了眼睛,又为那些墨迹增添了一份古朴典雅的气韵。我尤其欣赏其中对于装裱工艺的细致处理,每一处装订都严丝合缝,透露出一种对传统的敬畏。初翻阅时,那种扑面而来的墨香混合着纸张特有的微酸,让人心绪瞬间沉静下来。作为一个常年与古籍为伴的爱好者,我深知一本好的书法选本,其载体的重要性不亚于内容本身。这本书在硬件上的用心,无疑为后续的欣赏和临摹打下了坚实的基础。它不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的艺术品。当我将它平摊在书案上,灯光下,那些清晰的线条和微妙的晕染效果,仿佛能穿越时空,与昔日的大家进行一场无声的对话。这种实体感受,是任何电子版本都无法替代的宝贵体验。

评分这本书的选材跨度之广,实在让人叹服。它没有局限于某一个时期或某一种书体的极端化展示,而是巧妙地构建了一个中国书法史中重要的脉络。这种编排方式极大地拓宽了我的视野。比如,前一部分的雄浑与后一部分的清逸形成了鲜明的对比,这使得读者可以清晰地捕捉到艺术风格的演变规律。更重要的是,它不仅仅是简单地罗列作品,似乎暗含着一套完整的学习路径。对于初学者来说,它提供了一个全面而系统的入门模板;而对于资深人士,它则是一个可以随时返回,重新审视和校准自己书写方向的“定盘星”。我甚至发现了一些过去被我忽略的、那些“配角”作品,它们虽然名气稍逊,但其笔法却有着独到之处,这无疑为我的学习资源库增添了新鲜的血液。

评分坦白说,我对某些“当代名家”的选本总抱持着一种谨慎的态度,总觉得它们在“创新”的口号下,有时会牺牲掉对传统规范的尊重。然而,这部选集似乎找到了一个完美的平衡点——它既有对古典高峰的致敬,又没有将自己束缚于僵硬的复刻。我特别欣赏它在某一特定碑帖的局部放大处理上所展现出的专业性。例如,在处理连绵的草书时,它能用极高清晰度的特写镜头,展示出墨在纸张纤维上洇开的微观形态,这对于理解“涨墨”和“枯墨”的运用技巧,简直是教科书级别的示范。这种对细节的极致追求,使得每一次翻阅都像是一次深入的、针对性的笔法“会诊”,帮助我精准定位自己当前练习中的薄弱环节。

评分购买这本书的初衷,其实是想找一本能镇得住场面的参考书,毕竟自己的案头需要一些有分量的作品来激发创作欲。这部选集在这一点上完全超出了预期。它的内容排布具有一种内在的音乐性,仿佛在引导读者从一个宏大的叙事场景(如序文的磅礴气势)逐渐过渡到对个体笔画结构(如楷书的严谨结构)的精细体察。我发现,当我带着轻松的心情去临摹其中气势恢宏的作品时,我的手腕会自然而然地打开,不再拘泥于小节;而当我转而攻克那些工整的楷书时,我的专注力又会被其细密的布局重新召回。这种学习体验是动态的、富有层次感的,它像是一位耐心的、经验丰富的老师,根据你的状态,适时地调整教学的侧重点,让人在不知不觉中,领悟到书法的真谛——那是一种形神兼备,动静相宜的艺术境界。

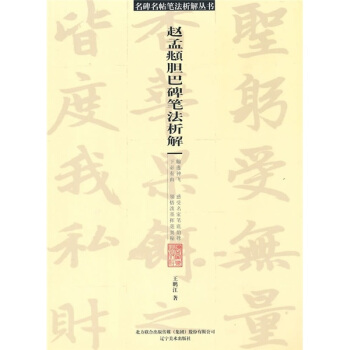

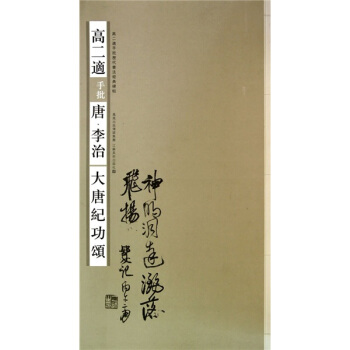

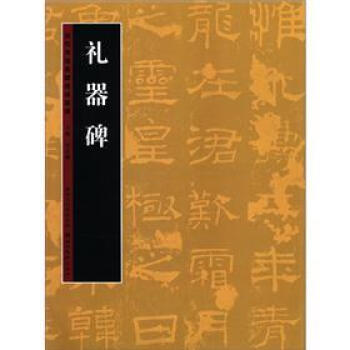

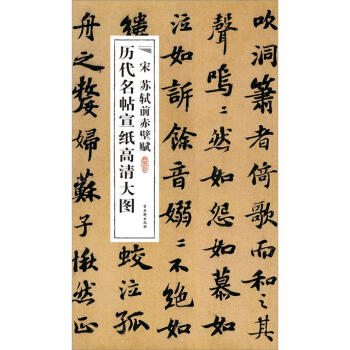

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有