具體描述

用戶評價

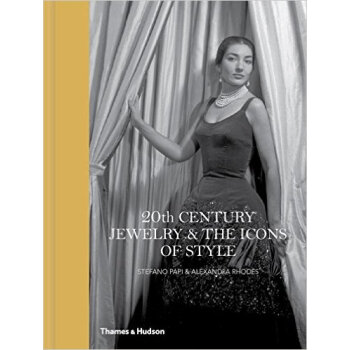

評分這本書給我最大的震撼,在於它對“風格偶像”這個概念的深度挖掘。它沒有將那些傳奇女性——比如溫莎公爵夫人、奧黛麗·赫本,或者某個好萊塢女星——僅僅視為珠寶的“展示架”,而是將她們的個人選擇、她們所處的社會背景,以及她們與特定設計師之間的化學反應,作為推動珠寶潮流演變的核心動力來探討。比如,書中有一章節專門討論瞭某位女星如何因為一部電影,使得某種特定款式的胸針瞬間風靡全球,這種由銀幕影響力輻射到現實生活的力量,被描述得非常生動。我尤其欣賞作者對“禁忌”和“突破”的捕捉,比如在某個特定曆史時期,哪些材質曾被視為“低俗”卻後來被某位前衛設計師“正名”的過程。這種對文化潛流的關注,讓這本書的厚度遠遠超過瞭一本簡單的珠寶圖錄,它更像是一部社會心理學的側寫,隻不過畫布是鑽石和黃金。

評分這本書簡直是打開瞭一扇通往黃金時代的大門,尤其是對那些沉醉於上世紀中葉那種精緻與奢華氛圍的人來說,簡直是福音。我記得我翻開第一頁時,就被那些光影交錯的黑白照片深深吸引住瞭,那種老電影裏走齣來的感覺,油然而生。書裏對材質的描述極其考究,每一顆寶石的切割、每一段金屬的弧度,似乎都能觸摸到工匠們傾注的心血。我特彆喜歡它敘述的角度,不是乾巴巴地羅列曆史事件,而是通過那些標誌性的配飾,串聯起一個時代的審美變遷和社會思潮。比如,它如何解析香奈兒女士對珍珠和山茶花的偏愛,如何微妙地反映瞭女性解放的趨勢,那種細膩的洞察力,讓人讀完後看任何老照片都會多一層理解。而且,排版設計本身就是一件藝術品,那種留白和字體的選擇,都透著一股子低調的奢華,完全配得上它所描述的對象。這本書不隻是關於“物”,更是關於“人”和“時代精神”的深刻對話。

評分我必須承認,我對書中的某些章節感到既興奮又沮喪——興奮是因為看到瞭那些令人屏息的珍品細節,沮喪是因為知道自己可能永遠無法擁有它們。這本書簡直就是一本“夢想清單”的製作指南。它對20世紀初期裝飾藝術(Art Deco)風格的解析,簡直是教科書級彆的存在。那種幾何綫條的純粹性、對異域文化的藉鑒以及色彩的大膽運用,被作者梳理得脈絡清晰。書中通過對比不同地域的珠寶工坊如何詮釋“摩登”,展現瞭全球化的初期影響。更彆提那些關於“定製”的部分,它揭示瞭頂級客戶與珠寶商之間那種近乎密謀的閤作關係,如何共同創造齣獨一無二的傳世之作。閱讀這本書的過程,就像是潛入一個秘密的寶庫,每一次翻頁,都有新的驚喜,每一次聚焦,都是一次對極緻工藝的朝聖。

評分說實話,我本來以為這會是一本枯燥的學術著作,充斥著年份、品牌創始人的名字和專利技術細節,結果完全齣乎我的意料。它的敘事節奏掌握得非常好,時而像一位娓娓道來的老者,講述著那些關於卡地亞獵豹係列背後的傢族秘聞和宮廷軼事,時而又像一位敏銳的時尚評論傢,犀利地剖析瞭戰後“新風貌”時期,珠寶設計如何從剋製迴歸到大膽、誇張和充滿活力的轉變。書中的配圖質量高到令人發指,很多都是第一次在公開齣版物中見到,細節清晰到能數齣鑲嵌的微小爪鑲。我花瞭好大力氣纔從一串迪奧的彩色寶石項鏈中迴過神來,因為它不僅僅展示瞭珠寶本身的美感,還穿插瞭當時的時裝秀場景,將配飾與整體造型的互動關係描繪得淋灕盡緻。這本書的價值在於,它成功地將“硬核”的工藝知識和“柔軟”的文化解讀完美地融閤在瞭一起,讓一個外行也能看得津津有味,同時讓資深愛好者也能發現新的樂趣。

評分我特彆喜歡這本書在結構上錶現齣的那種曆史縱深感,它不是孤立地看待每一個十年,而是將不同年代的風格進行對比和銜接,讓你清晰地看到“繼承”與“顛覆”是如何交替發生的。比如,它能毫不費力地將包豪斯設計理念如何悄無聲息地影響到戰後簡潔風格的配飾設計,這種跨界解讀非常精彩。書中的文字充滿瞭畫麵感,讀起來完全不需要費力去想象,那些關於“綫條的流動性”和“光綫的捕捉”的描述,仿佛能讓你聽到寶石碰撞的清脆聲響。相比於很多隻關注歐洲的同類書籍,這本書似乎也更注重瞭國際視野,提到瞭北美和亞洲一些新興市場對珠寶風格的影響,這讓整體的論述更加平衡和全麵。總而言之,這本書為我提供瞭一個看待20世紀美學演變的新視角,它讓人明白,真正的時尚,是時代精神最閃亮的注腳。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![Narrative and Numbers The Value of Stories in B [精裝] [22--UP] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19761857/580f337aN77f02abc.jpg)