![Midnight's Children [精装]](https://pic.tinynews.org/19015155/b091da49-0d2f-4a9c-bc8c-ece9842e2fd1.jpg)

具体描述

内容简介

This is a history of India since independence, seen through the eyes of characters born on the day that independence was granted. The book is a multi-layered narrative, in which the complexities of the sub-continent are projected through the minds of its many characters.作者简介

Salman Rushdie is the author of eight novels, one collection of short stories, and four works of non-fiction, and the co-editor of The Vintage Book of Indian Writing. In 1993 Midnight's Children was judged to be the 'Booker of Bookers', the best novel to have won the Booker Prize in its first 25 years. The Moor's Last Sigh won the Whitbread Prize in 1995, and the European Union's Aristelon Prize for Literature in 1996. He is a Fellow of the Royal Society of Literature and a Commandeur des Arts et des Lettres.精彩书评

"Allegorical novel by Salman Rushdie, published in 1981. It is a historical chronicle of modern India centering on the inextricably linked fates of two children born within the first hour of independence from Great Britain. Exactly at midnight on Aug. 15, 1947, two boys are born in a Bombay hospital, where they are switched by a nurse. Saleem Sinai, who will be raised by a well-to-do Muslim couple, is actually the illegitimate son of a low-caste Hindu woman and a departing British colonist. Shiva, the son of the Muslim couple, is given to a poor Hindu street performer whose unfaithful wife has died. Saleem represents modern India. When he is 30, he writes his memoir, Midnight's Children. Shiva is destined to be Saleem's enemy as well as India's most honored war hero. This multilayered novel places Saleem in every significant event that occurred on the Indian subcontinent in the 30 years after independence. Midnight's Children was awarded the Booker Prize for fiction in 1981."-- The Merriam-Webster Encyclopedia of Literature

用户评价

我在一个偶然的机会下,被朋友强烈推荐了这本书,他语焉不详地描述了这本书的“重量”和“深度”,让我对它产生了浓厚的兴趣。他只是反复强调,这是一本“不容错过”的作品,它的影响力甚至渗透到了很多其他的文学创作之中。尽管我并没有被剧透任何具体的情节,但这种“只可意会,不可言传”的推荐方式,反而激发了我更大的好奇心。我开始在网上搜索关于这本书的零星信息,看到的评价大多都充满了敬畏和赞叹,有人说它是一部史诗,有人说它是一面折射出整个时代的镜子。这种种的描述,都让我感觉这本书绝非泛泛之辈,它承载着某种历史的厚重感,也蕴含着深刻的哲学思考,让我对接下来的阅读充满了期待,渴望亲自去体验它所带来的震撼。

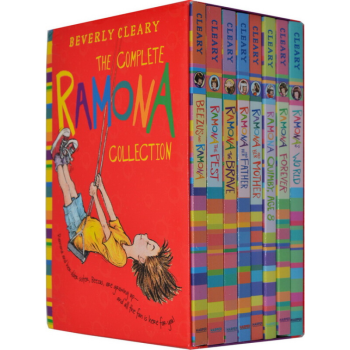

评分这本书的封面设计本身就带着一种神秘的吸引力,深邃的午夜蓝搭配着一些若隐若现的金色元素,让人一眼就能感受到它所蕴含的非凡气质。我一直对拥有“精装”这个标签的书籍情有独钟,不仅仅是因为它带来的质感和收藏价值,更因为它似乎预示着内容也同样是精心打磨、值得珍藏的。拿到这本书的时候,那种纸张的触感,装帧的严谨,都让我对即将开始的阅读旅程充满了期待。它静静地躺在书架上,就像一位等待被唤醒的沉睡者,散发着一种古老而悠远的智慧气息,让我不禁想要立刻翻开它,去探寻那隐藏在扉页背后的故事。书的重量恰到好处,握在手中有一种踏实感,仿佛捧着一段历史,或者一个被精心编织起来的梦境。每一次触摸到它的封面,都仿佛能感受到一种无声的召唤,提醒我,里面藏着一个不容错过的世界。

评分这本书的标题本身就带有一种令人着迷的魔力,"Midnight's Children"——午夜的孩子们。光是这几个字,就足以在我的脑海中勾勒出无数个画面:是午夜降临之时,一群神秘的孩子们悄然诞生,他们拥有怎样的命运?是黑暗中孕育出的希望,还是潜藏着某种不为人知的秘密?我常常会在一个安静的夜晚,想象着这个标题所代表的一切,试图去捕捉它所暗示的某种宏大的叙事,或者是某种深刻的隐喻。这种对标题的想象,让我对这本书的内容充满了好奇,迫不及待地想要知道,这些“午夜的孩子们”究竟是谁,他们经历了怎样的故事,又如何被时代的洪流所裹挟。这个标题不仅仅是一个名字,更像是一把钥匙,开启了我对未知世界探索的欲望,让我相信,这本书里一定蕴含着一些特别而动人的东西。

评分最近,我一直在寻找一本能够让我沉浸其中、暂时忘却现实烦恼的书籍。我的书架上已经堆满了各种各样的故事,但总觉得还缺少那么一本,能够在我合上书页后,依旧在脑海中挥之不去,不断引发新的思考。当我第一次注意到这本书的时候,它的名字就如同一个神秘的信号,让我觉得它可能就是我一直在寻找的那一本。我喜欢那些拥有独特视角和叙事方式的作品,它们能够打破我固有的思维模式,让我看到一个全新的世界。我相信,这本书的“精装”版本,不仅仅是形式上的考究,更是内容上的一种承诺,承诺着一段值得细细品味、值得反复回味的阅读旅程。

评分作为一名文学爱好者,我总是被那些能够触及灵魂、引发思考的作品所吸引。这本书的封面,那种复古而又充满想象力的设计,以及那引人遐思的书名,都让我预感到它可能是一部非同寻常的作品。我喜欢那些需要读者投入时间去理解、去感悟的作品,它们就像一杯陈年的佳酿,需要慢慢品味才能体会其中的醇厚。从这本书的装帧来看,我能够感受到作者和出版方对它的重视,这种精心的制作本身就传达了一种对文学本身的尊重。我期待着在这本书中找到的,不仅仅是一个引人入胜的故事,更是一种对于人性、对于历史、对于生命本质的探索,一种能够在我心中留下深刻印记的文学体验。

评分从包装质量到内容质量都没得说,布克奖中的布克奖

评分此用户未填写评价内容

评分京东正6版,经典布克奖小说

评分关注这本书很久了,一直贵没舍得下手

评分萨曼·拉什迪于1948年在印度出生,后在英国长大,2000年定居纽约。他出身于穆斯林家庭,后来为了迎合西方主流观点写了一系列讽刺穆斯林的小说,获得很大的声誉,他的小说代表作有:1981年获英国布克奖的《午夜的孩子》、1989年初出版并引起轩然大波的《撒旦诗篇》和1996年的《摩尔人最后的叹息》等。英籍印度裔小说家,因1989年伊朗宗教领袖霍梅尼声称其小说《撒旦诗篇》侮辱穆斯林而判其死刑,此举一时成为国际争议的中心。拉什迪1947年出生于印度孟买的一个穆斯林富商家庭,13岁时移居美国,

评分从包装质量到内容质量都没得说,布克奖中的布克奖

评分小说中凡写到与法律有联系的人,不是被金钱收买,就是罪犯。匹克威克被一心想嫁给他的房东巴德尔太太莫名其妙地起诉子虚乌有的毁弃婚约,匹克威克因拒付赔偿费入狱,而律师由于因此无法从赔偿费中拿酬金,就把巴德尔太太也抓进监狱。这真是极其荒诞不经的审判。对于暗无天日的监狱中的场景和人物的描绘,让人觉得那简直是人间地狱。这些荒诞的情节是对法庭和监狱的极端挖苦和嘲讽。书中还绘声绘色地描绘了伊倾斯威镇荒谬绝伦的选举场面,镇上两个敌对的党派在竞选国会议员时相互攻击,弄得镇上居民也兴奋到发狂的境地,结果在选民中晕病大流行,许多人毫无知觉地躺在人行道上。对于资产阶级两党制和民主选举如此丑化漫画化,是对当时英国政治制度最辛辣的嘲讽。

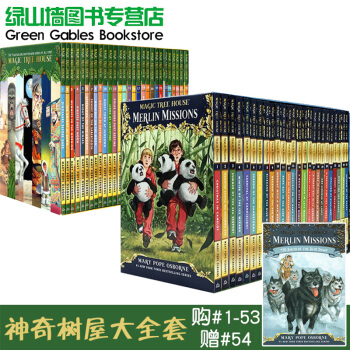

评分拉什迪的作品中,最有代表性最出色的便是《午夜的孩子》。《午夜孩子》让他获得了国际声誉,使他和加西亚•马尔克斯、米兰•昆德拉和君特•格拉斯等世界级文学大师并驾齐驱。这部小说原文四百余页,1981年出版后,文学界好评如潮,《纽约书评》称它是“这一代人英语世界出版的最重要的书籍之一”。《伦敦书评》认为它是“印度对英语小说最新最出色的贡献”。《泰晤士报》有人撰文说“自从阅读过《百年孤独》以来,还从来没其他小说像它这样令人惊叹。”它连续获得了英国文学的最高奖项布克奖及詹姆斯•泰德•布莱克纪念奖、英国艺术委员会文学奖和美国的英语国家联合会文学奖。1993年,该书又荣获为纪念布克奖设置二十五周年而颁发的大奖“特别布克奖”。1999年,美国著名的兰登书屋出版社评选出一百部二十世纪最佳英语小说,该书便名列其中。

评分很不错,人人文库精装有塑封。好好读读。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![The Berenstain Bears and the Week at Grandma's贝贝熊系列 [平装] [3-7岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19035459/f2a29146-4446-4930-a216-3878aa60954e.jpg)

![Here's the Thing about Me [平装] [9岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19036049/0f9bcc36-7cf6-4657-9f7f-b2a6d075a98a.jpg)

![The Berenstain Bears and Baby Makes Five贝贝熊系列 [平装] [3-7岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19036591/88b41742-4e3c-439c-8370-f1e08b6b7dae.jpg)

![Orientalism 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19041784/e46bd1b3-5bb5-4594-8ca4-e57ad1e743cc.jpg)

![DK Readers: Meet the Dinosaurs 英文原版 [平装] [4岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19136351/rBEHaFBEmoYIAAAAAAA1YWbIXKgAABADACx2XQAADV5385.jpg)

![Get Up and Go! [平装] [3岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19140386/1e911409-2643-4c2f-a772-9a9c6a4b87de.jpg)

![The Moon and Sixpence 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19306743/rBEhVFJbmZkIAAAAAABBSmsea2UAAEHWQMwn9wAAEFi707.jpg)

![Lonely Planet: Australia (Travel Guide)孤独星球旅行指南:澳大利亚 英文原版 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19455435/rBEhWVJuC-8IAAAAAABndyUMxEUAAErQAKVq7UAAGeP759.jpg)

![Lois Ehlert’s Growing Garden Gift Set [盒装] [4岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19457870/rBEhV1LOMn4IAAAAAADGIT9r2S8AAH2wwPMVTcAAMY5474.jpg)

![Magic Tree House Survival Guide 英文原版 [精装] [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19488170/5472fe73N5b6408dd.jpg)

![Magic Tree House Incredible Fact Book [精装] [07--10] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19633900/57833282N78e603f8.jpg)

![The BFG 斯皮尔伯格新作圆梦巨人原版图书 电影版 [平装] [7 - 9 岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19823390/58096fc7N1fa44a42.jpg)

![[现货]英文原版 小屁孩日记 第一册 Diary of a Wimpy Kid pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10003343853/5ac491a9N9c685507.jpg)

![[现货]日版 新垣结衣 新垣結衣写真集 まっしろ 纯白 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10327168232/572b184eNbdd3cf4f.jpg)