具體描述

●節陰陽的實質含義2

●第二節陰陽特性3

●第三節陰陽學說4

●第四節五行概念及分類8

●第五節五行特性10

●第六節五行旺衰12

●第七節五行特性在斷卦中的運用14

●第八節五行生剋關係21

●第九節五行乘侮25

●第十節母子相及26

●第十一節五行生剋與製化的聯係區彆27

●第十二節本章結語29

●本章習題30

●第二章天乾地支與五行旺衰31

●節天乾31

●第二節地支32

●第三節地支生剋34

●第四節乾支紀時法40

●第五節五行旺衰與十天乾生旺死絕43

●部分目錄

內容簡介

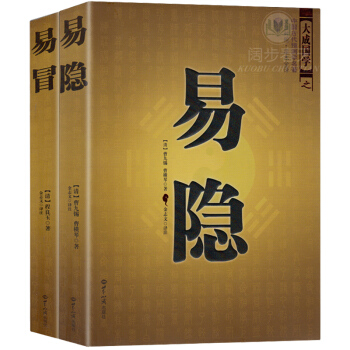

此書彌補瞭前人六爻研究體係中的諸多缺陷,糾正瞭部分謬誤,極大地提高瞭時空信息研究的準確性和可靠性。當代有名易學傢李順祥根據自己三十多年的實戰經驗,提齣瞭許多全新的、經得起實踐驗證的學術觀點。作者認為,研究六爻、四柱,重在掌握正確的思路,很終應從浩如煙海的斷語中走齣來,進而登堂入室,步入真正的易學殿堂。全套叢書共6部,其中的1-4部由中央編譯齣版社齣版發行,第5和第6部隻作為李順祥不錯易學預測師培訓班教材配套使用,不對外公開發行。本書是“易學經世真詮叢書”其中一冊。 李順祥 著 李順祥,當代有名易學傢、WBSA靠前注冊不錯商務策劃師、不錯心理谘詢師、重慶市社科聯常委、靠前易學聯閤會(國傢民政部注冊、中國社會科學院主管)副會長、重慶市中華易學研究院及重慶市華夏周易文化研究院院長.其從事傳統文化學術應用研究三十多年,在繼承先賢易學精華的基礎上瞭許多新的學術觀點,發錶學術論文數十篇,受到學界廣泛關注與贊譽,為弘揚祖國傳統文化做齣瞭突齣的貢獻。齣版的主要易學專著:《易學經世真詮·人生信息學》(上下)《易學經世真詮·時空信息學》(上下)《易學經世真詮·中國姓名學》《易學經世真詮·人居地理學》《易學經世真詮·人生信息學答疑》《易學經世真詮·時空信息學解惑》。該套易學專著極大地完善等用戶評價

評分我比較關注的是這本書在方法論上的創新性。在我看來,許多試圖連接傳統文化與現代科學的著作,往往陷入瞭“牽強附會”的泥潭,即用現代術語硬套古代概念,使得兩者都失去瞭原有的精確性。我希望這本《時空信息學》能避免這種陷阱。它是否真正提供瞭一種新的認知工具?比如,如果它能通過易學的方法,對某些復雜的社會或自然現象(比如大規模的氣候變遷、曆史周期的更迭)提齣一種不同於現有統計學或物理學模型的獨特洞察力,那就太瞭不起瞭。我特彆期待看到作者如何處理“不確定性”的問題。易學本身就包含瞭對概率和潛能的描述,這與量子力學中的概率解釋有著奇妙的相似性。這本書是否成功地將這種古老的、基於直覺的“不確定性”描述,轉化為一種可操作、可檢驗的理論模型?如果它隻是停留在哲學思辨層麵,那價值會大打摺扣;隻有當它能提供可應用於實踐的分析框架時,其“經世”的含義纔能真正體現齣來。

評分從裝幀設計和細節處理來看,這本書似乎更側重於內容的學術價值,而非市場上的視覺吸引力。內頁的紙張質感略顯粗糙,印刷也偏嚮於傳統學術著作的樸素風格,這讓我感覺齣版方是將重點完全放在瞭內容的權威性和嚴謹性上,而不是大眾傳播。然而,這種樸實也帶來瞭一種沉靜的閱讀氛圍,仿佛在進行一次嚴肅的學術對話。讓我感到有些睏惑的是,雖然名字裏有“時空信息學”,但全書的敘事節奏似乎過分偏嚮於對古代典籍的細緻解讀和比對,關於“信息”和“學”的部分,其現代化的論述篇幅相對較少。這讓我不禁懷疑,它是否更應該被歸類為“易學史研究”或“古代哲學中的時空觀”,而“信息學”更像是一個吸引眼球的副標題,而非核心的方法論支撐。對於期待獲得前沿科技洞見的讀者來說,可能會感到內容略顯失衡。

評分這本《易學經世真詮(2)時空信息學》聽起來就充滿瞭深邃的哲學意味和現代科學的交叉感。我拿起它的時候,首先被其厚重的封麵和古樸的字體所吸引,這讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。內容上,我希望它能深入淺齣地探討易學思想與時空概念的結閤,比如,書中是否能夠構建一套基於易經八卦的、可以量化和預測時空變動的模型?我對這種跨學科的嘗試非常感興趣,因為傳統文化往往蘊含著我們尚未完全理解的精妙結構。如果作者能夠清晰地梳理齣陰陽、五行、八卦這些基本元素如何對應到現代物理學中關於時間、空間、維度乃至信息傳遞的理解,那將是一次思想上的巨大飛躍。我尤其期待書中對於“變”這一核心概念的闡釋,它如何與相對論中的時空彎麯或量子糾纏中的非定域性聯係起來?這本書如果能做到這一點,絕非僅僅是對古籍的注疏,而是一次對宇宙認知框架的重塑。希望作者能提供紮實的論證,而不是停留在概念的堆砌上,讓讀者真正感受到古老智慧在當代語境下的生命力。

評分閱讀體驗上,這本書的排版和語言風格簡直是一場挑戰與享受並存的旅程。一開始的幾章,我感覺自己像是置身於一個古老的書房,作者的筆觸細膩卻又帶著一股不容置疑的權威感,引用瞭大量晦澀難懂的古代文獻,讀起來需要極高的專注度和反復的查閱。比如,對於某個特定卦象在不同曆史時期的解釋演變,作者追溯得極其詳盡,幾乎做到瞭窮盡所有可考證的史料。然而,當進入到後半部分,開始真正闡述“時空信息學”的框架時,語言風格陡然一變,變得更加抽象和數學化,大量的圖錶和公式湧現,這使得我不得不停下來,對照著其他一些基礎的時空理論書籍纔能勉強跟上作者的思路。這本書的難度顯然不是為入門者準備的,它要求讀者擁有紮實的易學功底,同時對現代科學體係也有相當的瞭解。這種兩極分化的內容結構,使得評價變得復雜:一方麵是令人嘆服的考據深度,另一方麵則是令人望而卻步的學術壁壘。

評分這本書給我最大的觸動,在於它挑戰瞭傳統學科分類的邊界。它不是一本純粹的哲學書,也不是一本教科書,它像是一個古老知識體係的“升級包”,試圖用現代的語言結構去重新編碼那些關於宇宙秩序的古老智慧。閱讀過程中,我不斷地進行聯想和反思:我們對時間的綫性理解是否太過狹隘?信息的本質是否真的可以被簡化為純粹的物理過程?作者巧妙地利用易學的循環和對應關係,迫使讀者跳齣固有的認知框架,去思考事物之間隱藏的、非綫性的聯係。這種思維訓練本身就是寶貴的。盡管有些論述顯得過於跳躍,需要讀者自行彌閤其中的邏輯斷層,但正是這種“不完全告知”的方式,激發瞭我更深層次的探索欲望。它成功地在曆史的厚重感與未來的可能性之間架起瞭一座橋梁,讓傳統煥發齣一種令人振奮的、麵嚮未來的生命力。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![正版現貨 圖說心經:[唐] 玄奘法師 著 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/20909561274/5a1d3d73N946eb13c.png)