具体描述

图书基本信息

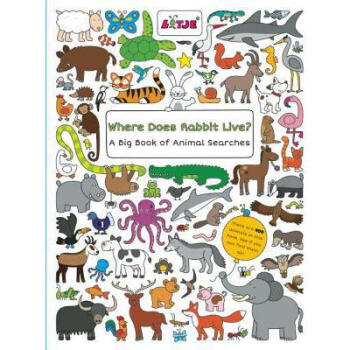

Where Does Rabbit Live?: A Big Book of Animal Searches

作者: Lizelot Versteeg;

ISBN13: 9781605372426

类型: 精装(精装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2015-10-13

出版社: Clavis

页数: 14

重量(克): 657

尺寸: 33.528 x 25.654 x 1.016 cm

商品简介

Rabbit is looking for his house. He looks in the garden, in the mountains, on the farm... He finds a lot of houses - and he finds a lot of animals You can find them too Search with Rabbit and discover a lot of houses, a lot of shapes, and a lot of animals You'll also practice counting from one to ten On every page there are also opposites and a blue beetle. Start looking A colorful book that offers hours of searching and counting fun. For curious children aged 3 and up.用户评价

这本书的设计理念,非常贴合现代家庭对亲子时光质量的追求。它提供了一个完美的契机,让忙碌的父母能够放下手中的电子设备,真正沉浸到与孩子的互动中去。书本的尺寸和材质,天然地鼓励了身体上的亲近——孩子会依偎在你身边,手指着画面,你们的目光自然地聚焦在同一个点上。这种身体接触和共同专注的体验,建立了一种非常温暖和安全的情感连接。我发现,在读这本书的时候,我们之间的对话变得更开放、更信任。孩子会放下戒心,更愿意分享他脑海中的小秘密。这已经超越了一本书作为信息载体的功能,它更像是一个情感交流的媒介,一个构建家庭记忆的工具。如果说阅读的终极目标是培养一个爱思考、有情感联结的人,那么这本书无疑在这方面做得非常出色,它让“阅读时间”成为了我们家庭日程中,最值得期待的“仪式”。

评分这本书的插画真是太棒了,色彩鲜艳,线条流畅,每一个画面都充满了童趣和想象力。我女儿每次翻开这本书,都会被那些生动的动物形象深深吸引。特别是那些大跨页的设计,简直是视觉的享受,让我这个大人看了都忍不住要多看几眼,细节处理得非常到位,比如小兔子耳朵上的绒毛质感,还有背景中植物的层次感,都让人感觉非常真实和亲切。印刷质量也是一流的,纸张厚实,拿在手里很有分量,完全符合“大书”的定位。对于学龄前儿童来说,这种大开本的书籍更有助于他们观察和聚焦,同时也更容易保护视力。我甚至发现,我儿子在看这本书的时候,会主动去模仿书里动物的动作和叫声,这比我们平时教导起来效果要好得多,可见这套书在激发孩子学习兴趣方面的魔力。而且,装帧设计也很结实,即使孩子喜欢“粗暴”地翻阅,也不容易损坏,这点对于我们这些经常需要给孩子收拾“残局”的家长来说,简直是福音。总之,从艺术性和实用性角度来看,这本书的制作水准绝对是顶尖的,值得拥有。

评分作为一名关注早期认知发展的家长,我发现这本书在潜移默化中融入了许多重要的教育元素。它巧妙地避开了枯燥的说教,而是通过情境化的展现,自然而然地引入了空间概念、环境认知以及简单的分类思维。比如,当故事引导我们去寻找某个特定场景时,孩子就需要调动视觉搜索能力,去辨别不同的环境特征。再比如,书中对不同生活区域的描绘,无形中扩展了孩子对“家”和“自然”的理解边界。我注意到,读完这本书后,我们家里的日常对话都丰富了一些,孩子会指着家里的角落问:“是不是像书里那样藏起来了?”这种将书本知识与现实生活联系起来的能力,才是早期教育最宝贵的部分。相比那些只注重字母和数字堆砌的书籍,这本书在培养孩子的观察力和世界观方面,展现出了更高的智慧和更深远的考虑。这让我更加确信,好的绘本是连接儿童心智与外部世界的桥梁。

评分这本书的叙事节奏把握得恰到好处,虽然文字量不大,但充满了韵律感和重复性,这对于刚开始接触阅读的孩子来说,是建立安全感和预测性的绝佳方式。每一次阅读,我都能明显感觉到我儿子从一开始的注意力分散,慢慢过渡到跟随我的语调,最后甚至能在某些固定的短句出现时,抢先说出来。这种“参与感”对于培养阅读的积极性太重要了。而且,故事的主线非常清晰,围绕着一个简单而核心的问题展开,逻辑递进自然,没有任何晦涩难懂的转折,确保了即便是最年幼的听众也能完全跟上。我尤其欣赏作者在关键时刻留出的那个小小的“悬念”,虽然我知道结局是什么,但看着孩子充满期待的眼神,那种共同探索的乐趣是无法替代的。它不仅仅是“读”书,更像是一场充满互动的游戏,让阅读过程变得轻松愉快,而不是一项任务。这种设计理念,无疑是为那些希望孩子爱上阅读的父母们量身定做的。

评分坦白说,一开始我有点怀疑,这么简单的故事结构,是否能经得起反复阅读的考验。毕竟,很多绘本在被翻阅了十几次之后,就会被孩子无情地“打入冷宫”。然而,这本书的魔力就在于它的“耐听性”和“常读常新”。每一次的亲子共读时间,都会因为我们之间不同的互动方式而产生新的火花。有时候,我尝试用不同的声调来演绎不同角色的情绪,孩子就会报以大笑;有时候,我会让他自己来讲述画面中的细节,他的解读往往出乎我的意料,充满了奇思妙想。这种开放式的阅读体验,使得这本书的生命力得以延续。它不仅仅是一个固定的文本,更是一个可以承载无数次想象和对话的载体。我发现,那些看似简单的重复性短语,反而在孩子心中扎下了更深的根,他们开始有意识地运用这些词汇来表达自己的需求和感受,这让我对这本书的长期价值有了更深刻的认识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有