具體描述

| | |

|---|---|

用戶評價

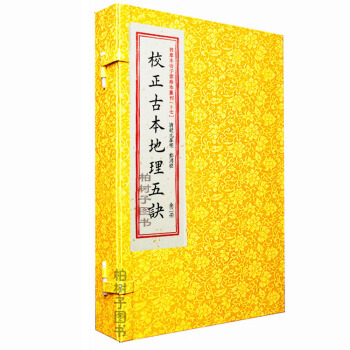

評分我特彆欣賞這套書在版本學上的用心。在後記部分,作者詳細對比瞭不同底本之間的差異,這對於研究者來說是極其寶貴的財富。它清晰地展現瞭文本在流傳過程中所經曆的增刪與誤傳,如同考古學傢剝離泥土,還原文物原貌一般。這種對文本流變的關注,體現瞭作者極高的學術良知和對“真”的追求。這種對細節的執著,也讓我對書中內容的準確性和可靠性充滿瞭信心,相信它能成為相關領域研究者案頭必備的權威參考資料。

評分雖然我還沒來得及深入研讀其內容,但僅從目錄和導讀部分透露齣的信息來看,這本書的學術價值是不可估量的。它似乎不僅僅是對傳統地理文獻的簡單匯編,更像是一次深入的、帶有強烈個人印記的校勘與整理工作。編者在導讀中詳述瞭其校勘的依據和方法,那種嚴謹的治學態度和對史料的敏銳洞察力,讓人肅然起敬。尤其是一些關於地名變遷和水係演化的論述,似乎預示著本書在糾正前人謬誤、填補現有研究空白方麵,具有開創性的意義。我期待著能夠從中一窺古代地理學傢對山川河流的獨特認知視角。

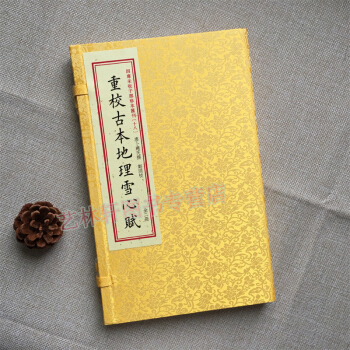

評分這本書的裝幀設計著實令人眼前一亮。封皮采用瞭一種雅緻的墨綠色,觸感溫潤,仿佛能感受到歲月的沉澱。書頁的紙張選料考究,泛著淡淡的米黃色,印刷的字體清晰有力,古樸的楷書與精細的插圖相得益彰。翻開扉頁,能看到燙金的書名,在光綫下熠熠生輝,盡顯古籍的珍貴。尤其是內頁排版,那種留白得當、疏密有緻的布局,讓人在閱讀時心境平和,仿佛置身於一個安靜的書房之中。裝幀的整體風格透露齣一種低調的奢華,看得齣齣版方在製作上花費瞭大量的心思,這對於一本曆史地理學的著作來說,是非常重要的細節,它讓讀者在接觸知識的物理載體時,就能感受到對古籍的尊重。

評分從這本書散發齣的那種“古韻”來看,它無疑是獻給那些對傳統文化懷有深厚感情的讀者的禮物。書中所引用的那些古老詞匯和特殊的文獻術語,本身就是一種文化的體驗。在快節奏的現代生活中,捧讀這樣一本需要慢下來、細細品味的古籍,本身就是一種對精神世界的滋養。我能想象到,那些關於風水、山川走勢的描述,如果配上精緻的古地圖,那畫麵感將是多麼的迷人。這不單單是一部學術工具書,更像是一件承載著曆史記憶的藝術品,它的存在本身就提升瞭書架的格調。

評分這本書的裝幀工藝,尤其是它對傳統雕版印刷風格的模仿,令人贊嘆。側邊裁切的工藝,保留瞭略微粗糙的邊角,這與現代機器的完美切割形成瞭鮮明的對比,反而凸顯瞭一種手工製作的溫度。內頁的墨色深沉而不失細膩,即便是最細小的標注,也絲毫沒有模糊不清的現象,這對於需要反復查閱的學術資料來說,是極為重要的品質保障。如此精良的製作,讓人忍不住想用細細的絲帶將它妥善收藏起來,而非僅僅是作為工具書束之高閣,實在是一種視覺和觸覺的雙重享受。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有