具体描述

用户评价

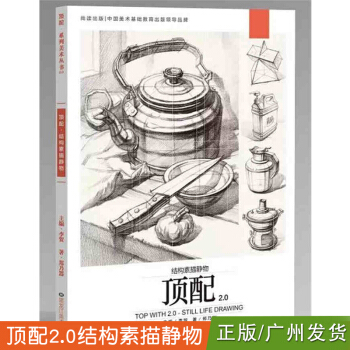

说实话,我是在一个非常偶然的机会下接触到这本书的,当时我正在为我的一个设计项目寻找灵感,对如何准确捕捉物体“神韵”感到十分困扰。这本书的视角非常独特,它没有过多纠缠于传统的透视法则的死板应用,而是将重点放在了“结构”与“关系”的建立上。书中对两个或多个物体放置在一起时,它们之间相互遮挡、光线互相影响的分析,简直是庖丁解牛般精妙。我记得有一页专门讲解了两个不同材质的器皿并排放置时的反光处理,那个案例让我茅塞顿开,原来两个物体之间的“对话”是如此重要。作者的笔触透露出一种对物象的深刻洞察力,不仅仅是形体的复制,更是对空间感受力的培养。这种提升是全局性的,我的其他绘画练习也因此受益匪浅,感觉画面不再是孤立元素的堆砌,而是形成了一个有机的整体。对于希望从“画得像”迈向“画得妙”的进阶学习者来说,这本书提供的理论深度和实践指导是相辅相成的,非常难得。

评分我必须承认,一开始我对这种强调“结构素描”的书持保留态度,总觉得是不是会过于强调骨架而忽略了色彩和氛围的营造。然而,这本书彻底颠覆了我的看法。它巧妙地将结构分析融入了对光影氛围的构建之中。作者通过对静物组合中不同形状体块的精确把握,来引导读者理解光线是如何在空间中流淌和塑造形体的。例如,在处理一组水果和金属器皿的组合时,作者不是简单地描绘水果的圆润,而是先精确计算了金属反射光对水果阴影部分的微妙影响,这种“由内而外”的分析方法,极大地增强了我对空间体积感的判断力。它教会我的不是固定不变的公式,而是一套灵活应对复杂场景的思维框架。对于那些总是在光影处理上显得“生硬”或者“不自然”的画友们,这本书绝对是一剂猛药,它强迫你从结构入手,理解光影的本质,从而达到形神兼备的境界。

评分这本书的排版和用纸质量简直无可挑剔,这在艺术类教材中是相当少见的。通常这类书籍为了控制成本,要么是纸张太薄,墨迹容易洇开,要么是装订不结实,翻几次就松散了。但这本书的纸张吸墨性极佳,即便是铅笔最细微的皴擦痕迹也能忠实地再现,这对于观察和模仿来说至关重要。我尤其欣赏作者在示范过程中所使用的工具选择和笔触力度变化说明。例如,在处理玻璃器皿的透明质感时,他详细说明了如何通过控制橡皮擦的边缘和铅笔的力度密度来区分高光、反光和折射光,这种细微之处的讲解,恰恰是自学者最容易忽略也最难掌握的“诀窍”。读起来一点都不觉得枯燥,反而像是在跟一位耐心十足的导师进行一对一的私塾教育,每翻一页都能找到新的知识点。这本书无疑是为那些对绘画细节有着极致追求的读者量身定做的精品。

评分从一个过来人的角度来看,这本书的学习曲线设计得非常平滑。它非常注重“循序渐进”,第一部分几乎完全是基础形态的解构,包括如何用最简单的方法搭建出稳定而富有韵律感的画面比例。这种扎实的基础训练,让我在尝试更复杂的静物组合时,心里有底了很多,不再是盲目地下笔。作者非常注重“组合入门”这一概念,他通过精心挑选的几个经典组合案例,系统地展示了如何将单个物体的处理技巧,迁移到多物体互动的情境中。这些案例的难度递进设计得非常科学,从简单的两件组合到复杂的三件以上组合,每一步都有明确的技法侧重。阅读这本书的过程,就像是爬一座精心规划的知识阶梯,每登上一级,视野都会开阔一些。它不仅仅是工具书,更像是一本关于“如何系统学习绘画逻辑”的指南,对于想要建立自己稳定绘画体系的爱好者来说,这本书的价值是无可估量的。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面那种细腻的纹理,摸上去有一种沉甸甸的质感,一看就知道是下了血本的。拿到手里翻阅时,首先映入眼帘的是那些清晰到令人惊叹的线条勾勒。我特别喜欢其中关于几何体组合的讲解部分,作者似乎有一种魔力,能把最枯燥的方块、圆柱体,通过光影的巧妙处理,瞬间变得立体而富有生命力。尤其是对石膏像的素描练习,那些明暗交界线的过渡处理,简直是教科书级别的示范。我之前总是在画圆形物体时感觉“平”,但看了这本书后,我才明白是自己对环境光的反射考虑不足。书中的步骤分解非常细致,从最基础的排线练习到复杂的静物组合,逻辑链条衔接得非常自然,即便是像我这样自学多年的“半吊子”,也能从中找到新的启发点,感觉自己的“画眼”一下子被打开了。这不仅仅是一本教你如何画画的书,更像是一位经验丰富的老教授在你身边耳提面命,那种潜移默化的影响是看再多视频教程也无法替代的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有