具体描述

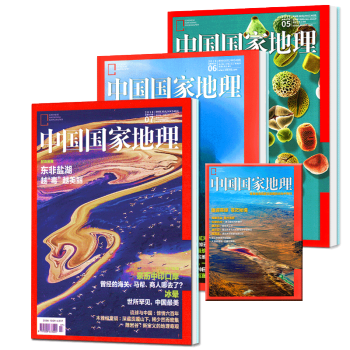

中国国家地理2018年5/6/7月 3本打包

用户评价

这几本杂志给我的感觉,就像是一场精心策划的知识冒险。五月份关于西南喀斯特地貌的描写,让我仿佛置身于那云雾缭绕的山间,感受着大自然的鬼斧神工,同时也能体会到当地居民的淳朴生活。而六月份的草原特辑,则让我看到了北方草原的辽阔与沧桑,以及人类与自然之间复杂的互动关系,那种对土地的深情和面对挑战的坚韧,都让我深受触动。到了七月份的海洋专题,更是将我带入了另一个截然不同的世界,那里有令人惊叹的生命奇迹,也有着令人担忧的生存危机。整套读下来,我感觉自己的视野被极大地拓宽了,对自然界的复杂性和多样性有了更深刻的理解,同时也对人类在其中的角色有了更清醒的认识。

评分不得不说,《中国国家地理》的编辑团队真的非常用心,能够将如此丰富而深刻的内容,以如此引人入胜的方式呈现出来。这三本杂志,从地貌到生态,再到生物多样性,展现了中国乃至世界自然风光的壮美与奇幻,同时也触及了环境保护、文化传承等诸多人文议题。我尤其欣赏文章的叙事方式,它们不像是枯燥的教科书,而是充满了故事性,让我在阅读的过程中,既能获得知识,又能感受到情感的共鸣。每一篇文章都像是一次深入的田野调查,既有严谨的科学数据支撑,又不乏生动的细节描绘,让我对那些遥远的地方和复杂的现象,有了更加立体和直观的认识。这绝对是一次非常有价值的阅读体验,让我对生活和世界充满了更多的好奇和敬畏。

评分七月份的特稿,将我的目光引向了深邃的海洋世界,特别是关于珊瑚礁生态的描绘,简直是视觉和知识的双重盛宴。我惊叹于珊瑚礁那令人难以置信的生物多样性,文字生动地描绘了五彩斑斓的珊瑚、游弋其中的热带鱼,以及那些隐藏在礁石缝隙中的奇妙生物。每一帧画面都充满了生命的活力和神秘感。文章不仅仅是呈现了海洋的美丽,更严肃地揭示了珊瑚礁面临的严峻威胁,例如全球变暖导致的海水酸化和白化现象,以及人类活动对海洋环境的影响。读完之后,我深感海洋生物保护的重要性,意识到这些海底奇迹的存续,与我们每一个人的行为息息相关。这期杂志让我意识到,海洋不仅仅是广阔的蓝色,更是一个充满生命的、需要我们竭尽全力去守护的脆弱宝藏。

评分六月份的专题,聚焦于我国北方广袤的草原生态,给我带来了别样的震撼。文章不仅仅是简单地介绍草原的风光,而是深入探讨了草原生态系统的脆弱性以及牧民们在现代化冲击下面临的挑战。我被那些关于草原变迁的记录所吸引,从曾经的生机勃勃到如今的某些区域的退化,字里行间透露出一种忧虑,但也展现了科研人员和当地政府为保护这片土地所付出的努力。特别是关于牧民们适应气候变化、发展可持续畜牧业的报道,让我看到了希望。他们对土地的热爱和敬畏之心,以及在传统与现代之间寻找平衡的智慧,都让我印象深刻。这篇文章让我意识到,我们对大自然的索取,不能无休止,而保护生态,更是对我们自身未来负责。它不仅仅是一篇科普文章,更是一部关于生存、智慧和责任的史诗。

评分这几期《中国国家地理》简直是打开了我对自然和人文认知的黑曜石般的一扇窗!五月份那期关于西南地区喀斯特地貌的深度报道,让我彻底颠覆了对“山”的刻板印象。那些在雨水侵蚀下鬼斧神工的石林,宛如大地雕刻的艺术品,文字细腻地描绘了亿万年地质变迁的痕迹,读来仿佛能感受到岩石在呼吸,流水在低语。更让我着迷的是,文章还穿插了当地居民的生活习俗,他们如何与这独特的地貌和谐共处,用智慧和汗水在这片土地上书写着属于自己的故事。那种人与自然的羁绊,不是征服,而是共生,深深地触动了我。我原本以为自己对地理知识已经有所了解,但这次阅读才发现,真正的科学探索,原来可以如此充满诗意和人文关怀,将冰冷的地理数据转化为鲜活的生命画卷。我甚至开始幻想,有一天能亲身踏上那片土地,去触摸那些亿万年的印记,去聆听那些古老的故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有