具体描述

内容简介

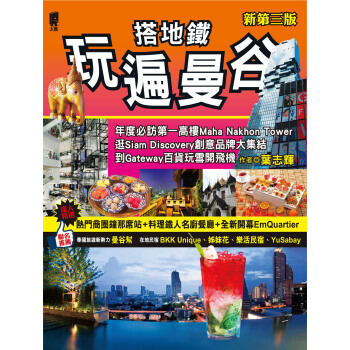

《搭地鐵玩遍曼谷》年度全新修訂!全新開幕:SiamDiscovery創意品牌大集結、Gateway百貨玩雪開飛機*新話題:熱門商圈鐘那席站、年度必訪第*高樓MahaNakhonTower同場加映:機場快線+機場行李直送,零負擔、零耗時,下機直沖玩個夠!本書任務:教你用3條捷運把曼谷玩得嚇嚇叫!就連捷運到不了的地方,書裡統統都有教!跟著本書自由行,讓你的旅行不再錯過,沒有可惜!【本書特色】●分站介紹,極*便利:曼谷捷運攻略搭配詳盡地圖,除了介紹使用方法,還教你不同交通工具的運用戰略,深入捷運到不了的熱門景點與必遊郊區。●作者推薦TOP3:沒時間?至少TOP3逛完,絕不MISS重要的玩樂景點。●作者貼心叮嚀:好的作者帶你上天堂!聰明撇步一個不少,免走冤枉路、免花冤枉錢。聯名推薦:泰國旅遊新勢力曼谷幫三大在地民宿Bkkunique、姊妹花、樂活民宿、YuSabay用户评价

这本号称是“深度挖掘城市脉络”的指南,我真是抱着极大的期待翻开的,毕竟在曼谷那样的迷宫里,没有个靠谱的向导,很容易就被那些熙熙攘攘的街道和让人眼花缭乱的寺庙给绕晕了。我原本以为它会像某些旅游文学作品那样,用细腻的笔触勾勒出湄南河畔的晨曦与暮色,或者在街头巷尾捕捉到那些不经意流露的市井生活气息。然而,读下来的感受,更像是在翻阅一份详尽的、甚至有些过于程式化的城市基础设施报告。书中对交通系统的介绍,占据了相当大的篇幅,那种对轨道走向、换乘站点的精确描述,专业得让人肃然起敬,但同时也让我感到一丝疏离。它似乎更关注“如何到达”,而不是“到达之后,那里有什么值得停留的理由”。比如,在描述某一热门夜市时,作者的笔锋总是很快地滑过那些诱人的小吃摊位和琳琅满目的手工艺品,转而详细解释如何从最近的BTS站台A口出站,步行多久可以到达主干道,以及哪条扶梯的效率最高。这种对“效率”的执着,让原本充满烟火气的城市体验,被硬生生地套上了一层冰冷的工具理性外壳。我更想知道的是,那个卖着泰式奶茶的阿姨,她的笑容里藏着怎样的故事,或者,在那些看似普通的居民区里,隐藏着哪家只有本地人才知道的、味道绝佳的冬阴功汤馆。这本书,更像是一本为未来工程师准备的城市规划手册,而非为迷路游客准备的温馨小册子。它给了我地图,却没给我灵魂的指南针。

评分说实话,当我打开这本书时,我期待的是那种能让我“哇”一声惊叹的视角,是那种能让我感觉自己不再是个游客,而是个能与这座城市进行深层对话的探索者的文字。我希望看到作者能像一个资深的曼谷老居民那样,带着点小小的傲娇和对这座城市独特韵味的骄傲,带我穿梭于那些外地游客罕至的角落。我想知道,在那些被高楼大厦包围的缝隙中,还残留着多少旧时光的影子?那些色彩斑斓的佛教壁画背后,是否藏着不为人知的民间传说?书中对于历史古迹的描述,显得过于教科书化,缺乏一种个人化的解读和情感投射。它忠实地记录了建造年代、建筑风格和主要供奉的神祇,但对于“为什么”人们愿意花上数小时排队去敬拜,那种信仰的力量,那种渗透在日常呼吸中的虔诚,却轻描淡写地一带而过。就好像在描述一幅名画时,只罗列了颜料的化学成分,却完全忽略了画作本身带给观者的震撼与感动。我拿着这本书在手里,感觉自己就像拿着一份精密的工具箱,所有器械都摆放得整整齐齐,但就是少了点能点燃火花的火种。我更需要的是那种能让我停下来,静静地观察,然后产生“原来如此”顿悟瞬间的引导,而不是一堆冷冰冰的事实堆砌。

评分翻阅这本书的过程中,我产生了一种强烈的“时间错位感”。作者似乎对曼谷近十年来飞速发展的城市面貌把握得不够精准。书中引用的某些餐馆信息,我尝试在实际的App上搜索,发现早已歇业或搬迁到了我根本无法轻易到达的偏远区域。更让人哭笑不得的是,关于某些区域的描述,带有明显的时代滞后性。比如,对某些新兴艺术区或创意园区的描述,还停留在它们刚刚起步、充满“先锋感”的阶段,而事实上,这些地方早已成熟,甚至在内容输出上已经开始趋于同质化。这种信息的不及时性,让读者在实际应用时,会产生强烈的挫败感——你拿着一本“过时”的指南,去寻找一个已经不复存在的“昨日奇观”。旅游指南的时效性,是它的生命线,而这本书显然没有给予这条生命线足够的重视。它更像是一份被束之高阁的旧文件,虽然历史价值尚存,但作为实用的导航工具,其可靠性大打折扣。我更愿意相信那些每周更新的本地生活博客,而不是一本似乎尘封已久、未曾“呼吸”的印刷品。

评分这本书的文字风格,极其冷静克制,甚至可以用“缺乏温度”来形容。它像是一个严谨的学者在撰写一份学术报告,每一个句子都力求客观中立,没有丝毫主观色彩的流露。虽然客观是好事,但在旅游文学领域,适度的个人情感和强烈的代入感,往往是吸引读者的关键。我希望读到的是作者在炎热的午后,躲进一家不知名咖啡馆时,那一口冰镇饮料带来的瞬间清凉;是他在与当地小贩讨价还价时,那种略带滑稽却又充满人情味的交流体验。这本书里没有这些“人味儿”的瞬间。它将曼谷描绘成一个高效运转的机械体,所有的站点、路线、景点都是预设好的程序,而“人”的元素,无论是游客还是本地居民,都像是这个机械体中可替代的、功能性的齿轮。这种叙事上的抽离感,使得阅读过程变得枯燥乏味,无法激发起我即刻出发的冲动。我拿着它,感觉自己像是在阅读一份冷冰冰的说明书,而不是一本充满魔力的邀请函。我需要的不是一份“说明”,而是一段“经历”的召唤。

评分这本书的排版和视觉设计,给我的第一印象是“信息量爆炸”,但“美学价值欠缺”。在如今这个人人都在追求“视觉盛宴”的时代,一本旅游指南如果不能在视觉上抓住读者,那无疑是自断一臂。我看到大量的文字被堆砌在一起,即便是加入了图片,那些照片也大多像是快照式的记录,色彩平淡,构图随意,缺乏摄影艺术的张力。例如,在介绍唐人街(耀华力路)的繁华时,我脑海中浮现的是霓虹灯交织、人潮涌动的热烈景象,但书中的配图却显得拘谨而苍白,仿佛只是为了证明“这里确实有条街”。更令人失望的是,书中对于城市里那些充满惊喜的小店、独立设计师的店铺,或者那些提供独特体验的手工作坊的介绍,几乎是空白。它似乎只认同那些被主流旅游指南反复提及的“打卡点”,对于城市文化中那些更具生命力和创新性的边缘地带,选择了视而不见。这使得整本书读起来,像是一份标准化的、可以在任何一个亚洲大城市复制粘贴的模板,失去了曼谷独有的那种热带的慵懒与无序的美感。我希望看到的是一本能带我“走出去”,去发现未被过度开发的宝藏的地图,而不是一份确认我已经身处“游客安全区”的通行证。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有