具体描述

内容简介

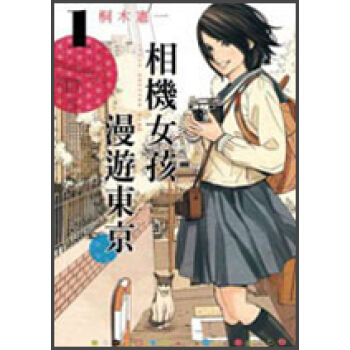

帶著古董相機的少女?夢路步,將眼中所見的東京秘密景點都盡收底片之上。走遍老社區、文學家聚落或者是鑽入小巷進行短暫的時空穿梭…本書介紹的全是東京在地人才知道的經典的散步小旅行路線,不管是新蓋的晴空塔、魚市場築地、文教區神田、還是漫畫迷聖地椎名町常磐莊(手塚治虫過去的工作室)、

推理小說大師江戶川亂步的「幻影城」、淺草、神樂坂、吉野梅鄉、青梅、弁天洞窟、舊古河庭園、古董街西荻窪,以及最後的都電荒川線……

看了這本漫畫之後,就算不用單眼相機拍「有單眼相機和咖啡」的照片,都能成為文青王!!!

千萬別錯過這本抒情又文藝的「外拍漫畫」!

《相機女孩漫遊東京01》透過帶著古董相機的主角女高中生來介紹東京幾條散步路線,沿途上有些景點還有古蹟;其中大多都是人文景觀,諸如文學家的故居,或者歷史悠久的街坊等等。主角乃校內攝影社社員,除了介紹景點之外也在各章節中交錯古董相機的介紹,以及攝影相關記事。是本能當作旅遊書籍來看的札記類型圖文漫畫!

前言/序言

用户评价

天呐,最近读完的这本旅行日记,简直是为所有热爱东京的“视觉系”人士量身定做的。作者的文字功力深厚,对光影的捕捉尤其细腻,让人仿佛能闻到新宿街头拉面摊的热气,也能感受到涩谷十字路口人潮涌动的节奏。她笔下的东京,不是那种刻板的旅游指南,而是一座有温度、有呼吸感的城市。尤其是描述那些隐藏在小巷子里的老式喫茶店时,那种怀旧的氛围感简直要溢出纸面。她似乎有着一种魔力,能把最寻常的场景,比如便利店前的自动贩卖机,也描绘得充满故事性。读着读着,我甚至忍不住翻出手机,开始搜索那些她提到的,我从未听闻过的中古店和独立咖啡馆。这本书的厉害之处在于,它成功地激发了读者的探索欲,让你迫不及待地想背起相机,去重新丈量这座城市。那种想要立刻订机票的冲动,绝对是这本书最成功的“副作用”。

评分这本书的叙事节奏把握得非常出色,简直可以称得上是一部小型的城市电影脚本。它没有那种冗长拖沓的背景介绍,而是直接将读者抛入到具体的场景中。比如,其中有一段关于作者在代官山一家书店里与一位老店主的对话,寥寥数语,却勾勒出了东京人特有的那种内敛而又充满哲思的生活态度。语言风格上,它时而像一位老友在耳边轻声细语地分享秘密,时而又像一部快速剪辑的Vlog,充满了年轻的活力和对新鲜事物的好奇心。我特别欣赏作者那种不迎合大众审美的“挑剔”,她似乎只钟情于那些被时间温柔抚摸过的地方。读完后我有一种感觉,这本书更像是一本关于“如何观察世界”的入门书,它教会了我们如何放慢脚步,去发现那些常常被我们忽略的、散落在城市肌理中的精致碎片。

评分这本书的排版和装帧设计简直是艺术品级别的,这一点必须单独提出来称赞。虽然我不能透露具体内容,但书中对于色彩和构图的运用,体现了一种近乎偏执的完美主义。每一次翻页,都像是在开启一个新的感官体验。作者似乎对“留白”的艺术有着深刻的理解,无论是文字的间距还是段落的划分,都处理得极其考究,让阅读过程本身就变成了一种享受。特别是那些对细节的描述,比如雨后柏油路上水洼反射出的霓虹灯光,或者某件二手大衣领口处细微的磨损痕迹,都显示出作者拥有极其敏锐的“捕捉美”的能力。读这本书,我感觉自己不是在阅读一个故事,而是在欣赏一套精心策展的、关于东京的视觉诗集。

评分老实说,我本来对所谓的“城市漫游”主题有点审美疲劳,总觉得无非是些打卡照和网红店的堆砌。然而,这本书彻底颠覆了我的看法。它的深度在于对“孤独感”的处理。作者并没有刻意去渲染那种“一个人在异国他乡的无助”,而是将这种独处状态描绘成一种与自我和解的宝贵机会。在描写东京冬夜的冷清街道时,那种静谧和自我对话的状态,非常触动人心。文字的密度很高,信息量饱和,但绝不晦涩。更妙的是,她似乎总能找到一些非常独特的视角来切入一个我们以为很熟悉的场景——比如,她用建筑学的眼光去分析老式公寓楼的窗户布局,这让原本冰冷的钢筋水泥瞬间有了生命力。这本书读完后,我感觉自己对“独行”这件事有了全新的理解,它不再是孤单,而是一种深度的沉浸。

评分这本书最让我惊喜的地方,是它在人文关怀上的力度。它不仅仅是关于一个地方的游记,更像是对当代城市生活的一种温柔的批判与反思。作者对东京这座城市,有着一种非常复杂的爱——既赞美它的高效和精致,也敏锐地捕捉到隐藏在其光鲜外表下的某种疏离感。她在字里行间透露出对“慢生活”和“真实连接”的渴望,这种渴望通过她对那些老匠人、坚持传统手艺的小店的描绘,得到了完美的释放。这本书的语言非常流畅自然,没有炫技的痕迹,但每一句话都经过了深思熟虑。它让人读完后,不仅想去东京走一走,更想重新审视自己目前的生活节奏和价值取向。这绝对是一本值得反复品味的,充满生活智慧的作品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有