具体描述

内容介绍

| ||||||||||||||||||

|

【实拍书影】

暂时没有目录,请见谅!

用户评价

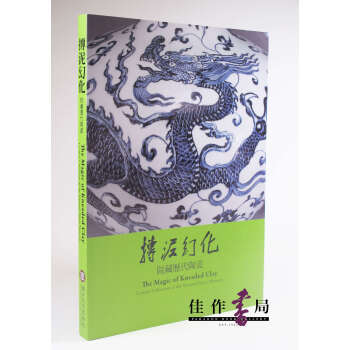

我尤其欣赏作者在器物介绍上的那种克制而精准的叙述方式。它没有采取那种冗长、堆砌专业术语的学院派写法,而是更倾向于一种引人入胜的故事性描述。比如提到一件唐代的绞胎瓷时,文字没有过多地纠缠于化学成分的解析,而是侧重于描述工匠如何巧妙地将两种泥料以近乎矛盾的方式结合在一起,形成那种流动的、富有生命力的纹理,仿佛能看到泥土在手中被赋予了呼吸。对于那些历史背景的交代,也是点到为止,既保证了知识的准确性,又不会让对历史不甚了解的读者感到枯燥乏味。这种叙述风格使得阅读过程非常流畅,每读完一件器物的介绍,脑海中都会浮现出一个清晰的画面:它是如何被烧制、它可能承载了怎样的日常或礼仪场景。这种“带着温度”的文字,成功地将冰冷的文物重新激活,让人对这些历经千年的器皿产生了一种强烈的共鸣和亲近感。

评分这本书最打动我的,是它不动声色间传递出的那种对“时间性”的深刻反思。看着那些数百年前的盘碗、瓶罐,它们历经朝代更迭、战火洗礼,最终完好无损地呈现在我们眼前,那种时间跨度带来的震撼是难以言喻的。作者通过对器物上自然形成的“老痕”——比如细微的磕碰、釉面的自然开片(冰裂纹)——的细致描绘,让读者意识到,我们手中所见的不仅仅是艺术品,更是凝固的历史片段。这种阅读体验,引导我们去思考,那些在那个时代被制作者赋予了实用或审美价值的物件,是如何在漫长的时间长河中被妥善保存下来的,以及它所见证的那些我们已无法触及的往昔生活细节。这种对“物哀”美学和时间沉淀的体悟,远超了一般艺术鉴赏书籍的范畴,让人在赞叹其工艺之余,对历史产生了更深沉的敬畏。

评分这本书的装帧设计实在是一绝,拿到手沉甸甸的,那种纸张的质感和油墨的香气,简直让人爱不释手。封面那张清雅的宋代釉里红瓷片照片,色彩沉稳,纹理细腻,一下子就把人拉进了那个古老而神秘的陶瓷世界。内页的排版布局也看得出是用心了的,大量的精美高清图片占据了主要篇幅,而且图片的尺寸都拿捏得恰到好处,既能看清器物整体的造型和釉面光泽,又能聚焦到那些微小的细节,比如精湛的刻花、贴塑或者细如发丝的描金。尤其是那些多角度的实物拍摄,让我仿佛能绕着展柜里的珍品转悠,不错过任何一个光影下的变化。对于一个痴迷于古代手工艺的爱好者来说,光是翻阅这些视觉盛宴就已经是极大的享受了。它不仅仅是一本图册,更像是一次精心策展的私人小型展览,让人在阅读过程中,完全沉浸在器物的静谧之美中,感受到创作者们超越时空的匠心独运。这种对物理载体的极致追求,为接下来的内容阅读打下了坚实而美好的基础。

评分如果说有什么地方让我感到意外和惊喜的,那一定是其中收录的一些极为罕见的、平时很少在公开场合露面的院藏精品。很多图片我是在其他出版物上从未见过的,它们可能因为年代久远、胎体脆弱或者釉面特殊而鲜少进行公开展示。特别是那些带有铭文、反映特定历史事件的器皿,其旁注的释文和考证显得尤为严谨有力。每一次翻到这些“独家”的珍品时,都会有一种发现宝藏的兴奋感。这本书记载的深度和广度,无疑体现了编纂团队对馆藏资源的深度挖掘和审慎选择。它不仅仅是对已有知识的简单汇编,更像是提供了一扇通往库房深处的私密通道,让普通读者也能一窥那些“镇馆之宝”的风采,这对于提升全书的学术价值和收藏价值是至关重要的。

评分这本书的编纂体系结构非常清晰,它不像一般的断代史那样生硬地划分时期,而是似乎采用了一种更具逻辑性的主题串联方式来组织材料的。我注意到它在不同章节之间,会巧妙地利用某种技术特征或风格上的转折点作为过渡,这种编排手法让不同朝代、不同窑口的器物之间产生了一种对话感。例如,前一章或许还在讨论隋代薄胎技术的进步,下一章紧接着就呈现了唐代三彩在色彩运用上的突破,读者可以很自然地追踪到工艺的演进脉络。这种非线性的组织方式,使得它超越了简单的“编年史”范畴,更像是一部关于“材料、技术与审美变迁”的专题研究。对我这样的业余爱好者而言,它提供了一个极好的框架,帮助我理解复杂的陶瓷发展史是如何一步步累积和相互影响的,大大降低了对庞杂知识的消化难度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有