具体描述

商品详情

==================================================================================================================================================================

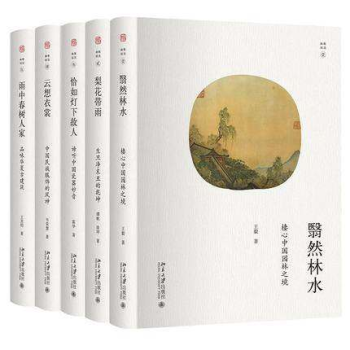

幽雅阅读丛书(套装全5册)云想衣裳+翳然林水+雨中春树人家+恰如灯下故人+梨花带雨

定价:390元

作者:王毅 王其钧 霍华 谭帆 徐坤 韦荣慧

出版社:北京大学出版社

出版日期:2017/8

基本信息

==========================================================================================================================

《翳然林水:棲心中国园林之境》

定价:88元

作者:王毅 著

装帧:硬精装

书号:978-7-301-28424-7

出版日期:2017/7

出版社:北京大学出版社

开本:A5

内容简介

中国古典园林既是中国文化艺术中极具魅力的门类,同时作为大尺度的三维艺术空间和生活空间,又广泛吸纳和萃集了其他文化艺术门类的成就;因此中国园林兼具多重的经典价值:它本身是精湛造景艺术和风景美学的结晶,同时又是一座展示琳琅满目文化艺术精品的殿堂,并且还是引导人们深入中国审美思维和文化心理的通幽曲径。本书内容围绕上述要点而展开,即首先介绍中国园林的景观内容、艺术风格和构景原理,再进一步介绍园林与中国其他众多文化艺术门类之间有着怎样水乳交融的关联,以及园林是如何表现着中国人看待世界、时空的心理特点和思维方法。

本书图文并茂。全书萃取了许多有概括力和代表性的图例,并配以简明清晰的文字,力求以直观的图示、精细的解析,引领读者直观感受中国园林艺术的结构方式、艺术特点和美学内涵。

作者简介

王毅,中国社会科学院哲学所研究员。曾发表中国哲学、文学、史学、民间宗教、古典园林、造型艺术、“文化大革命”研究等方面的著述数百万字。近年来主要从事对中国专制社会晚期制度形态的研究,已经发表的一系列相关论著,内容包括对下列问题的说明:中国传统社会的法律制度、法权关系、法哲学、行政权力运行体制、制度结构的演变机理、国民政治诉求模式和社会行为模式、“权力经济形态”及其法理基础、赋税体系的运行机制及其演变方向,等等。

《雨中春树人家:品味华夏古建筑》

定价68元

作者:王其钧 著

装帧:硬精装

书号:978-7-301-28425-4

出版日期:2017/7

出版社:北京大学出版社

开本:A5

内容简介

中国古建筑具有悠久的历史传统和很高的审美价值。相对于西方古建筑的砖石结构体系来说,中国古建筑有其独特的建筑理念、结构体系和风格特点,体现了华夏民族的空间意识、哲学观念和艺术水平。全书对中国古建筑的样式、形制、美学风格等等进行了分门别类的讲解,结构清晰、行文流畅、图文并茂,激发人们的想象和思考,引领读者深深感悟华夏古建筑的流风遗韵。

作者简介

王其钧,清华大学工学博士,现任中央美术学院建筑学院教授。著有《中国民居·白描画典藏》《中国古代绘画中的建筑与环境》等,曾获“国家图书奖”等。

《恰如灯下故人:谛听中国瓷器妙音》

定价:78元

作者:霍华 著

装帧:精装

书号:978-7-301-28429-2

出版日期:2017/7

出版社:北京大学出版社

开本:32

内容简介

原始青瓷的神秘,东汉六朝青瓷、黑瓷的古朴,隋唐白瓷的精美,宋代青瓷如玉般的釉色,元代青花、釉里红的大气,明清官窑瓷的美轮美奂、民窑器的洒脱和外销陶瓷的奇妙……古陶瓷的世界是多么美妙,无论你是否接触过它,都能在其中找到自己心仪的一段。在这里,没有丝毫的占有欲,有的只是对历史趣闻的回顾,对精美古瓷的欣赏,对古人创造力的赞叹。谛听中国瓷器妙音,恰如面对灯下故人。

作者简介

霍华,1956年7月生,籍贯河北平山。1973年高中毕业后下乡插队,1977年到南京博物院工作,先后在考古部、技术部、保管部瓷器库房和文物征集部工作,2012年11月退休。

曾任南京博物院研究员、南京艺术学院特邀客座教授。主要研究领域为古陶瓷;2002年通过国家文物局古陶瓷责任鉴定员资格考试。

著有《陶瓷述古》(1998)、《名窑名瓷鉴赏》(2013);合著有《青花瓷鉴定》(2008)、《宜兴窑》(2016);整理出版张浦生先生著作《青花瓷器鉴定》(1995); 2012年完成江苏省文物局课题“中国古瓷谱系大纲”;发表古陶瓷研究论文30余万字。

自认为是幸运儿,因为有优良的学习环境和感兴趣的工作。对领导、老师的培养和同人的帮助心存感激,并努力工作以回报之。

《梨花带雨:生旦净末丑的乾坤》

定价:78元

作者:谭帆 徐坤 著

装帧:精装

书号:978-7-301-28430-8

出版日期:2017/7

出版社:北京大学出版社

开本:32

内容简介

中国古代优伶史是一部表演艺术创造的辉煌史,是中国古代文化的一个重要组成部分,也是古代人生活中一个不可或缺的重要内容。

本书以“人”为纲,选取自先秦至晚清具有代表性的二十名演员为个案,对其生平和艺术创作详加描述,同时也以点带面地介绍了优伶及其相关文化艺术的诸多方面。

作者简介

谭帆,1959年10月生,江苏常熟人。文学博士,现为华东师范大学中文系教授,博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授。专攻中国戏曲史、中国小说史和中国文学批评史。著有《中国古典戏剧理论史》《金圣叹与中国戏曲批评》《优伶史》《传统文艺思想的现代阐释》《中国小说评点研究》《中国雅俗文学思想论集》《中国古代小说文体文法术语考释》等专著。在《中国社会科学》《文学评论》《文学遗产》等刊物发表学术论文六十余篇。

徐坤,1977年9月生,湖北阳新人。文学博士,现为华东师范大学传播学院副教授,主要研究方向为中国古代戏曲与戏曲批评。在《求是学刊》《华东师范大学学报》《中华戏曲》等刊物发表学术论文若干。

《云想衣裳:中国民族服饰的风神》

定价:78元

作者:韦荣慧 著

装帧:精装

书号:978-7-301-28431-5

出版日期:2017/7

出版社:北京大学出版社

开本:32

内容简介

浩浩中华,众多的少数民族在漫长的历史发展过程中创造了绚丽多姿、保存完好的服饰文化,它们以种类繁多的款式、特殊的面料质感、鲜艳夺目的色彩审美、精美绝伦的制作工艺和它蕴涵着的深沉凝重的历史、文化、精神、习俗、宗教等,在世界上独树一帜。本书将引领你用更多彩的目光来认识少数民族文化,品味民族服饰的文化韵致以及它那永远不可能被挖掘穷尽的价值。

作者简介

韦荣慧,女,苗族,贵州雷山人,现任中国民族博物馆副馆长。多年从事民族服饰的研究、设计和宣传。主编有《中华民族服饰文化》《中国服饰大辞典(民族部分)、《中国民族服饰研究》《中国苗族服饰研究》等,著有《中国少数民族服饰》《从蛮荒到现代》等。

用户评价

我最近翻阅了一本关于中国传统器物美学的书籍,那里面关于“器”与“用”的哲学探讨,简直是打开了我对日常生活器物的全新认知。这本书不像一般的鉴赏指南,它更偏向于一种“物哀”式的感悟。比如,它花了大量的篇幅去描绘一件用了上百年的旧瓷碗上的细微磕碰和包浆,作者认为,这些使用留下的痕迹,才是这件器物真正灵魂的所在,比它刚出窑时的光洁更具价值。这种对时间痕迹的尊重和赞美,深深地打动了我。它让我开始审视自己家里的那些老物件,那些被我视为“旧”而打算淘汰的茶壶、木凳,突然间都拥有了厚重的历史感和情感寄托。阅读过程中,我时常会停下来,去触摸身边最普通的物件,去感受它们的温度和纹理,这本书成功地将高深的哲学思考,转化成了对身边最朴素生活细节的温柔凝视,让我学会了在平凡中发现不凡。

评分我最近沉迷于一本关于园林艺术的专著,这本书简直是园林爱好者的福音。它不仅仅罗列了各个名园的图样和历史,更重要的是,它深入剖析了中国传统园林设计中“藏”与“露”、“虚”与“实”的辩证关系。书中配的那些写意插图,寥寥数笔,却把山石的嶙峋、水流的曲折表现得淋漓尽致,比起那些高清照片,反而更具想象空间。尤其让我震撼的是关于“借景”的章节,作者详细阐述了如何将远处的山峦、邻家的古树巧妙地纳入自家园林视野中,这种胸襟和格局,让人不得不感叹古人的智慧。读完之后,我再去看任何一个中式庭院,都会下意识地去寻找那些被匠心隐藏的视线引导和空间转换,仿佛眼睛都被重新校准了一样,学会了用一种更具层次感和诗意的方式去观察周遭的世界。这已经不是看书了,这简直是接受了一场关于空间美学的密集训练。

评分说实话,我本来对那些厚厚的历史解读类书籍有点敬而远之的,总觉得枯燥难懂,但这次尝试的这本,完全颠覆了我的印象。它聚焦于宋代士大夫阶层的生活细节,比如他们如何选购文房四宝,不同季节的服饰礼仪,甚至包括他们如何处理家族间的财产继承问题。作者的叙述风格非常活泼,一点也不板正,他常常会引用一些当时流传的笔记小说或者民间戏文里的片段来佐证观点,读起来就像是在听一位博学的长者,讲着他家祖辈的轶事,既有学术的严谨,又充满了生活气息。我尤其喜欢他描述的“点茶”文化,那种繁复的仪式感背后,体现的是对日常审美追求的极致,让人领悟到,真正的文化底蕴,往往就藏在那些最不起眼的“小事”之中。这本书让我明白,历史不是冰冷的年代和帝王将相,而是千千万万个普通人认真生活的痕迹。

评分这部套装书摆在书架上,那封面设计就透着一股子说不出的雅致,色彩搭配得沉静而有韵味,即便是没翻开,也能感受到一种扑面而来的书卷气。我特意挑选了其中一本,是那种讲古代文人雅士日常起居和情趣品鉴的散文集,作者的笔触极其细腻,描绘的场景仿佛就在眼前。比如他写梅花盛开时,如何备上最好的炭火,温一壶陈年的竹叶青,对着窗外的雪景独自品茗对饮,那份清高与自得,简直让人恨不得立刻穿越过去,体验那份远离尘嚣的恬淡。更难得的是,作者并不只是描绘风花雪月,他总能从这些细微之处,牵引出对生命哲理的思考,关于时间的流逝,关于人与自然的和谐共处,读起来让人心境平和,连带着平日里烦躁的心绪也沉淀了下来,仿佛被那清雅的文字浸润了一般。这本书的装帧也很有质感,纸张的触感温润,墨香淡淡的,让人爱不释手,每次阅读都像是一场精心准备的仪式。

评分我最近在看的一本书,探讨的是古典诗词中的“羁旅”主题,作者的切入点非常新颖。他没有过多纠缠于名词解释和典故考证,而是着重分析了“路途”和“远方”在古代文人心灵结构中的位置。他认为,古代的行旅,远非今日的交通便利可比,每一次出发都伴随着极大的不确定性和对故土的依恋。书中摘录了大量描绘风霜雨雪中赶路的诗句,那些“日暮苍山远”、“孤帆远影碧空尽”的意象,在作者的解读下,不再是单纯的景物描写,而是承载着深沉的生命体验和对时间无力感的喟叹。读着读着,我竟然产生了一种奇妙的共情,仿佛自己也置身于那漫漫长夜的古道之上,心中既有对前路的迷茫,又有对家乡温暖的无限眷恋。这本书的语言就像是打磨过的玉石,温润而有力量,让人读完后,对那些我们习以为常的远行,也有了全新的敬畏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有