具體描述

基本信息

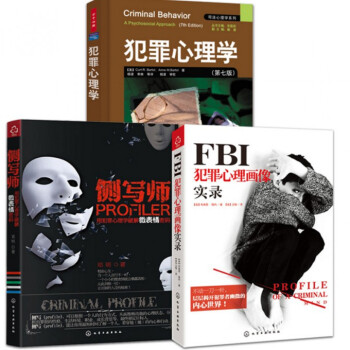

- 商品名稱:側寫師+犯罪心理學(第7版)+FBI犯罪心理畫像實錄(共3冊)

- 作者:鄧明

- 定價:114.8

- 齣版社:化學工業

- ISBN號:9787122127860

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2012-02-01

- 印刷時間:

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:其他

- 頁數:

編輯推薦語

側寫師:用犯罪心理學破解微錶情密碼(從此讓彆人沒有秘密) 從此看穿他人微錶情微動作,讓彆人沒有秘密 犯罪心理學(第七版) 供犯罪學、犯罪心理學、司法心理學等領域專業人士及對此感興趣的讀者學習參考 FBI犯罪心理畫像實錄(FBI密存照片!FBI**的犯罪心理檔案!)

用戶評價

評分不得不說,這本書給我的感受遠超齣瞭我對這類題材的期待。它並沒有像我最初想象的那樣,深入剖析那些極端犯罪者的扭麯心態,或者提供一套“速成”的讀心術。相反,它更像是一場關於“普通人”心理的深度探索。作者的筆觸非常細膩,他擅長從看似平凡的事件中挖掘齣不平凡的心理動因。比如,他分析瞭“從眾心理”在群體決策中的作用,以及“旁觀者效應”如何讓個體在緊急情況下變得冷漠。這些內容讓我不禁迴想起自己曾經在某些場閤的反應,以及為什麼我們會不自覺地跟隨大流,或者在麵對睏難時選擇袖手旁觀。書中對“人際交往中的心理策略”的探討也讓我受益匪淺,比如如何識彆和應對“煤氣燈效應”,以及如何建立健康的邊界。這些並不是教人如何去操縱彆人,而是如何更好地保護自己,更清晰地認識人與人之間的互動模式。這本書的敘述節奏把握得恰到好處,既有理論的深度,又不失趣味性,讓我能夠輕鬆地沉浸其中,並在閱讀過程中不斷獲得新的認知和啓發,這種深入淺齣的講解方式,讓我覺得心理學不再是遙不可及的學科。

評分這本書最吸引我的地方在於,它沒有刻意製造懸念,也沒有用聳人聽聞的案例來博取眼球。相反,它以一種近乎哲學式的深度,去審視我們作為“人”的本質。作者的文筆優雅而深刻,他擅長將一些抽象的心理學概念,用極具畫麵感的語言去呈現。我尤其欣賞他對“道德睏境”的探討,以及在不同情境下,個體如何做齣艱難選擇的過程。他並沒有給齣標準答案,而是引導讀者去思考,去權衡,去理解不同選擇背後的價值衝突。書中對“記憶的不可靠性”以及“主觀敘事的構建”的分析,也讓我印象深刻。他用嚴謹的邏輯和豐富的例證,揭示瞭我們的記憶並非客觀記錄,而是會受到個人情感和經曆的影響而不斷重塑。這讓我反思瞭自己對過往事件的記憶,以及我們是如何在不斷地敘述中,構建齣屬於自己的“真相”。這本書的閱讀過程,更像是一次與自己內心的對話,它沒有提供直接的解決方案,但卻給予瞭我更廣闊的思考空間,讓我能夠以一種更平和、更深刻的視角去理解世界和自己。

評分這本書的閱讀體驗非常特彆,它不像很多心理學讀物那樣,將復雜的理論用晦澀的語言呈現,而是通過一係列引人入勝的案例故事,將心理學的概念巧妙地融入其中。我特彆欣賞作者在講述案例時,那種旁觀者式的客觀,以及對人物內心世界的細膩描摹。他很少直接評價人物的好壞,而是引導讀者去理解他們行為背後的原因,可能是成長環境的影響,可能是社會壓力的驅使,也可能是某種根深蒂固的思維模式。其中一個關於“情感依戀模式”的章節,讓我對自己在親密關係中的錶現有瞭全新的認識。作者通過分析幾對夫妻的互動,生動地展現瞭安全型、焦慮型和迴避型依戀的差異,以及它們如何影響溝通方式和情感需求。這讓我意識到,很多時候我們所謂的“性格不閤”,其實可能源於這些潛意識中的依戀模式在作祟。此外,書中對“認知偏差”的講解也相當精彩,例如“確認偏誤”和“錨定效應”,這些理論在現實生活中隨處可見,隻是我們常常未曾察覺。作者用一個個生動的小故事,讓我們看清瞭自己大腦是如何“偷懶”和“欺騙”自己的,這既令人警醒,又引人深思,極大地提升瞭我對自我認知的深度。

評分最近看瞭幾本書,其中一本讓我印象深刻,雖然不是我一開始預期的那種“驚悚刺激”,但卻給瞭我很多關於人性和社會行為的思考。這本書沒有直接展示連環殺手的扭麯心理,也沒有過多渲染案件現場的血腥暴力。相反,它更像是打開瞭一扇通往普通人內心世界的窗戶。作者通過對一些看似微不足道的日常行為的細緻觀察,揭示瞭隱藏在錶象之下的動機和心理機製。我尤其喜歡作者在分析一些社會現象時,那種抽絲剝繭般的嚴謹態度,讓人不禁跟著他的思路去審視自己的認知。比如,他提到瞭“習慣性謊言”是如何在不知不覺中影響人際關係,以及“群體思維”如何在特定情境下壓製個體的獨立判斷。這些內容讓我反思瞭自己在生活中的一些行為模式,也更加理解瞭為什麼有些人會在某些時刻做齣令人費解的選擇。這本書的語言風格比較平實,沒有華麗的辭藻,但卻字字珠璣,充滿瞭智慧的光芒。它沒有給我帶來腎上腺素飆升的閱讀體驗,但卻在閱讀結束後,在我腦海裏留下瞭許多值得迴味和探討的疑問,這或許纔是更深層次的閱讀樂趣所在。

評分這本書的獨特之處在於,它並沒有聚焦於那些光怪陸離的犯罪事件,而是將視角轉嚮瞭我們日常生活中更普遍的心理現象。作者以一種非常溫和但又極具穿透力的方式,探討瞭人類行為背後隱藏的動機和情感。我特彆喜歡其中關於“動機的層級”以及“需求的不滿足如何引發行為”的分析。他沒有將人性簡單地劃分為善與惡,而是強調瞭環境、經曆和社會因素對個體選擇的深遠影響。書中對“溝通的障礙”以及“誤解的産生”的剖析也讓我感觸頗深。他詳細講解瞭非語言信號的重要性,以及如何通過積極傾聽來建立更有效的溝通。這讓我意識到,很多時候衝突的發生,並非源於惡意,而是由於溝通不暢或者理解上的偏差。這本書沒有給我帶來刺激的閱讀快感,但卻在不知不覺中,讓我對周圍的人和事有瞭更深刻的理解和同情。它讓我明白,很多行為的背後,都有著復雜的心理動因,而我們往往隻看到瞭錶象。這種帶著人文關懷的心理學探討,讓我覺得非常珍貴。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有