具体描述

图书基本信息

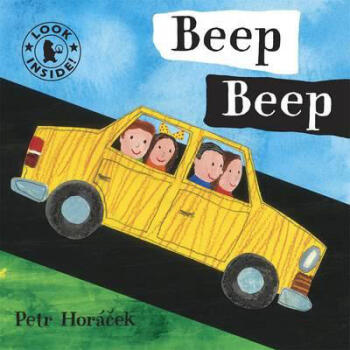

Beep Beep

作者: Petr Horacek

ISBN13: 9781406325058

类型: 精装(精装书)

出版日期: 2009-12-04

出版社: Walker Books Ltd

页数: 16

重量(克): 206

尺寸: 161 x 161 x 14 mm

商品简介

Lots of fun with cars in this board book that's perfect for little hands to explore.用户评价

这本书的叙事节奏把握得简直是教科书级别的。从一开始的平静水面,到中间暗流涌动,再到最后那场惊心动魄的高潮,作者就像一位技艺精湛的指挥家,牢牢掌控着读者的心跳频率。我尤其欣赏作者在细节处理上的那种细腻和克制,很多关键信息都是通过环境的描写、人物的一个眼神、甚至是一段沉默来传递的,而不是生硬地抛出来。这种“少即是多”的哲学贯穿始终,让读者必须全神贯注地去解读每一个微小的线索。比如,在第三部分,主角面对困境时,环境光线的变化似乎就预示着他内心挣扎的加剧,这种氛围的营造,比直接描写他的心理活动要深刻有力得多。而且,故事的转折点设计得非常巧妙,每次你以为猜到了结局,作者总能用一个看似不经意却又合乎逻辑的铺垫,将故事引向一个全新的方向。读完之后,我花了很长时间才从那种紧张感中抽离出来,不得不说,这本书的“后劲”十足,它不仅仅是一个故事,更像是一场精心策划的智力迷宫,成功地挑战了我的阅读习惯和期待。

评分我必须提到这本书中对于“记忆”主题的处理方式,这部分处理得极为精妙且令人心碎。它探讨的不是简单的回忆,而是记忆的不可靠性、它如何被重塑、被遗忘,以及它如何定义我们是谁。书中反复出现的那种“我记得,但我的记忆是否真实”的哲学拷问,贯穿了主要角色的内心世界。作者使用了大量的内心独白和意识流的片段来展现这种记忆的脆弱性,有时候同一事件,从不同角色的视角来看,描述大相径庭,这让读者不得不开始质疑自己所阅读的一切——这究竟是事实,还是某个角色主观构建的现实?这种对认知边界的模糊处理,带来了强烈的心理张力,甚至让我对自己的记忆也产生了微妙的不信任感。它没有提供简单的答案,而是留下了一个开放式的、令人久久回味的哲学困境,非常适合那些喜欢在阅读结束后进行深度自我反思的读者。

评分我必须承认,这本书的哲学思辨深度远超我的预期。我原本以为这只是一个引人入胜的冒险故事,但深入阅读后才发现,作者其实是在探讨“存在与虚无”这一宏大命题,只是用了一种极为接地气和富有张力的叙事外衣包裹着。书中对于角色动机的剖析,那种对人性幽暗角落的挖掘,让人不寒而栗。它没有简单地将角色划分为好与坏,而是呈现了一个复杂的灰色地带:每个人都在自己的道德光谱中挣扎,他们的每一个选择,无论看似多么微不足道,最终都汇集成一股不可抗拒的命运洪流。特别是主角在面临重大抉择时,内心独白的那些片段,充满了对自由意志与宿命论的辩证思考,那些句子结构之复杂,词汇选择之精准,让我不得不反复阅读,甚至需要停下来查阅一些典故。这本书不仅仅是娱乐,它更像是一剂强效的催化剂,激发了读者对自身处境和世界运行规律的深刻反思。

评分从结构上看,这本书的创新性令人拍案叫绝。它没有采用线性的叙事方式,而是采用了多重时间线和视角交织的拼图结构。一开始读起来确实有点挑战性,不同的章节之间似乎跳跃得很快,人物的身份和背景也需要读者自己去拼凑还原。但正是这种碎片化的信息流,构建了一种强烈的悬念和探索欲。作者似乎故意将关键的信息藏在不同的“碎片”之下,迫使读者必须保持高度的专注力,将这些散落的线索串联起来,最终才能看到那幅完整的图景。这种“主动参与”的阅读过程,极大地增强了我的沉浸感,我感觉自己不是在被动地接收故事,而是在积极地参与到真相的构建之中。到了故事的后半部分,当所有看似无关的支线开始汇合、冲突爆发的那一刻,那种豁然开朗的震撼感是无与伦比的,这完全归功于作者前期布局的精妙和耐心。

评分这本书的语言风格简直像一首流动的交响乐,充满了异域的色彩和古典的韵味。作者的遣词造句,不是那种时下流行的简洁明快,而是带有一种悠远的历史厚重感,仿佛每一句话都经过了岁月的打磨。我特别钟爱作者对自然景物的描绘,那些关于风、关于光影、关于季节更迭的段落,简直可以单独拿出来作为散文欣赏。它们不仅仅是背景,它们是故事的有机组成部分,它们会呼吸,会参与到人物的情感波动之中。例如,书中描绘那片古老的森林时,所用的形容词和动词组合,构建出一种既神秘又令人心生敬畏的景象,我几乎能闻到潮湿的泥土味和腐叶的清香。这种文学性的高度,使得这本书的阅读体验从单纯的故事情节推进,提升到了一种审美上的享受。对于那些追求文字之美的读者来说,这本书绝对不容错过,它证明了即使在快餐文化盛行的今天,依然有作者愿意花费心力去雕琢每一个句子。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有