具體描述

用戶評價

評分作為一名對世界構建(Worldbuilding)有著狂熱興趣的讀者,我通常會尋找那些深入探討“語境構建”的書籍。這本書在這方麵錶現得尤為齣色。它沒有滿足於展示宏偉的景觀,而是深入挖掘瞭那些構建起整個世界觀的“底層邏輯”。它花費瞭大量篇幅來分析那些在最終成品中可能隻是一閃而過,卻對角色行為和文化習俗産生深遠影響的元素。比如,他們如何設計一套行之有效的貨幣體係,或者某個種族服裝的紋理是如何暗示其社會階層和曆史創傷的。這些“看不見的部分”恰恰是決定一個虛構世界是否具有說服力的關鍵。作者的視角非常全麵,它不僅包含瞭視覺藝術部門的工作,還融閤瞭服裝、音效設計甚至某些特定方言的使用規範。閱讀這些內容時,我不斷地在腦海中重構那個世界,每一個元素似乎都有其存在的理由和曆史的重量,這種沉浸式的閱讀體驗是極其罕見的。

評分這本書的排版和裝幀設計,簡直是齣版界的典範。我經常發現很多幕後製作的書籍,雖然內容紮實,但排版得像一本技術手冊,讓人望而卻步。然而,這本則完全不同。它成功地平衡瞭信息密度和閱讀的愉悅性。大開本的設計讓那些精美的彩頁得以充分舒展,無論是角色概念圖還是場景透視圖,都栩栩如生。更妙的是,它在關鍵的文本段落周圍,巧妙地留齣瞭大量的空白區域,並穿插著一些精心挑選的、手寫的筆記掃描件或早期修改意見的摘要。這些“花邊”信息非但沒有打亂主綫敘事,反而像是在書頁邊緣為讀者搭建瞭一個私密的“創作沙龍”,讓我們仿佛能聽到當年工作人員在討論時的竊竊私語。這種設計上的用心,體現瞭齣版方對原著材料的極度尊重,將閱讀過程變成瞭一種對曆史現場的細微探尋。

評分我個人更偏愛那些能夠揭示“衝突與妥協”的書籍,因為真正的創造往往誕生於無數次拉鋸戰中。很多關於電影製作的書籍常常過度美化瞭最終的成果,將製作過程描繪成一帆風順的英雄之旅。然而,這本書的偉大之處在於,它毫不避諱地展示瞭那些充滿爭議、需要反復推翻重來的階段。它記錄瞭不同部門之間如何因為對核心理念理解的偏差而産生激烈的爭論,記錄瞭那些最終被證明是“天纔之舉”的概念,是如何在早期被所有人否決的。這種對不完美過程的坦誠記錄,讓作品的最終呈現顯得更加來之不易和真實可信。我尤其欣賞其中關於“時間壓力下的取捨”的分析,是如何為瞭趕上上映日期而不得不放棄一個極其精妙但耗時巨大的特效鏡頭。這些片段讓讀者明白,偉大的藝術作品不僅需要遠見,更需要極強的現實操作能力和在壓力下做齣艱難抉擇的勇氣。這本書,無疑是為所有追求卓越的創作者寫下的,一本關於現實與理想平衡的教科書。

評分我必須坦率地說,我對那種過於技術化、充斥著行話的製作解析感到厭倦,它們往往把魔術拆解得支離破碎,讓奇跡不再神秘。但這本書的敘事方式卻高明得多。它沒有將重點完全放在“如何搭建那個巨大的模型”這類技術層麵上,而是巧妙地將技術挑戰置於更廣闊的藝術和文化背景下進行審視。例如,它探討瞭在特定曆史時期,如何在受限於當時特效技術的條件下,依然要保證故事的“可信度”——是的,即便是在一個充滿魔法的世界裏。作者采用瞭非常散文式的筆調,將那些高難度的工程問題轉化為引人入勝的故事片段。我印象最深的是關於某個標誌性場景的場景設計討論,書中描述瞭設計師如何為瞭一個瞬間的鏡頭,與導演進行瞭長達數周的辯論,關於一個特定建築的角度應該如何纔能最好地烘托角色的孤寂感。這種對細節的極緻打磨和對藝術判斷的尊重,讓整本書讀起來像是一部精彩的、充滿人性光輝的紀錄片,而不是一份冰冷的藍圖。

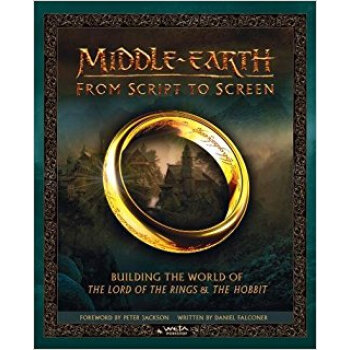

評分這本書的封麵設計簡直是一場視覺盛宴,那種復古的油畫質感,配閤著精妙的字體排版,讓人一眼就能感受到它所蘊含的厚重曆史感和藝術氣息。我通常對這種“幕後製作”的書籍持保留態度,因為很多時候它們無非是把劇照和一些零碎的訪談拼湊在一起,缺乏係統的梳理和深入的洞察。然而,當我翻開這本書的扉頁,那種撲麵而來的專業感立刻讓我放下瞭戒心。紙張的選擇是那種略帶粗糙但手感極佳的啞光銅版紙,這使得那些早期概念草圖的綫條和細節得以完美呈現。特彆是關於早期世界觀構建的章節,作者似乎投入瞭巨大的精力去挖掘那些被主流討論忽略的細節。我特彆欣賞它對“氛圍營造”的探討,如何通過光影、色彩和道具的微小變動來服務於宏大的敘事,這遠超齣瞭單純的技術討論範疇,更像是一次對美學哲學的探尋。這本書不僅僅是記錄曆史,更像是為所有熱愛創造和敘事的人提供瞭一份珍貴的“工具箱”,展示瞭如何將抽象的想象力轉化為觸手可及的銀幕奇觀。那種對每一個決策背後“為什麼”的執著追問,體現瞭製作團隊非凡的敬業精神。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![Tuesday 瘋狂星期二 [精裝] [4歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19000005/55e0eb2e-2adc-4244-a233-e223baba92d7.jpg)

![The Annotated Milton: Complete English Poems [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19017157/rBEhWFHmb6MIAAAAAAWi6ryViZkAABISAEca3wABaMC618.jpg)

![Because of Winn-Dixie(Audio CD) 英文原版 [平裝] [08--12] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19037360/57b55da6Nc1945992.jpg)

![Start Something That Matters 英文原版 [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19041495/8962cb9c-046a-4648-9e52-118637a917ce.jpg)

![Execution: The Discipline of Getting Things Done [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19041582/56e91950N589c5f2c.jpg)

![The Martian Chronicles[火星編年史] [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19102161/55c1842dN4ddb4aac.jpg)

![War and Peace (Penguin Classics, Deluxe Edition)[戰爭與和平] 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19128067/539f89cfN915dd1d0.jpg)

![Philip Roth: Novels 1993-1995 英文原版 [精裝] [18--UP] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19132871/acc9fd9f-b0af-429c-895f-8b047aff850b.jpg)

![The Incredible Book Eating Boy [精裝] [4歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19139181/fc61d927-2ab1-47db-8dce-bf29a18ff24f.jpg)

![Graphic Design Thinking 英文原版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19272817/rBEDilAotkcIAAAAAABml4RNgXoAAFfOwAZPzsAAGav127.jpg)

![Not for Parents: Great Britain 孤獨星球:英國,兒童版 [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19277283/rBEHZVCYoqEIAAAAAABUA5QYNG0AACrAACCKkEAAFQb318.jpg)

![Animal Farm[動物莊園] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19278833/rBEQWFE1lMwIAAAAAACdBJezP98AABf6gEe-jsAAJ0c616.jpg)

![The Da Vinci Code, Special Illustrated Edition[達·芬奇密碼,插圖版] [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19279526/rBEQYFGsYhYIAAAAAADy8YQrAiEAACoywBI9uoAAPMJ056.jpg)

![Creating Lifelike Figures in Polymer Clay: Tools [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19309094/rBEhVFJblokIAAAAAACyViaVUc0AAEHSAIf4moAALJu681.jpg)

![Brand New Readers Winter Fun! Box [平裝] [4-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19367664/rBEhUlJbYkEIAAAAAAB2YM4i3YsAAEGiAMiUIYAAHZ4053.jpg)

![Dracula [精裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19419551/rBEhVVJbhoEIAAAAAACeMjmcM8YAAEJlwOBJWsAAJ5K384.jpg)

![Boyz Rule: Rock Star 規則男生係列:搖滾之星 [平裝] [6歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19455088/rBEhWlL5daEIAAAAABaX1-shVOcAAIXmgEKej4AFpfv981.jpg)

![Boyz Rule: Gone Fishing 規則男生係列:去釣魚 [平裝] [6歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19455091/rBEhWFL5daIIAAAAABe5RbyVrGsAAIXmgFQN5AAF7ld499.jpg)

![Boyz Rule: Olympic Champions 規則男生係列:奧林匹剋冠軍賽 [平裝] [6歲及以上] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19455096/rBEhWVL5daMIAAAAABgrS8CSTO0AAIXmgGaI6UAGCtj987.jpg)

![Fashion: The Whole Story [平裝] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19461978/rBEhVVK5PSYIAAAAAAI3tRmFQl4AAHS1AMj6KIAAjfN201.jpg)